Stalagmiten entstehen in Höhlen, wenn sich eindringendes Niederschlagswasser auf seinem Weg durch die Bodenhorizonte mit Kohlendioxid anreichert und Kalkgestein löst. Aus dieser Lösung gast Kohlendioxid im Innern der Höhle wieder aus, und der Kalk scheidet sich in Form von „Sintern“ – Ablagerungen – ab. Viele Stalagmiten wachsen recht gleichmäßig über längere Zeiträume und lassen in größere Abschnitte der Klimageschichte einblicken.

Alter der Stalagmiten wird bestimmt

Mit der Thorium-Uran-Methode lässt sich das Alter der Stalagmiten bestimmen: Im Tropfwasser befinden sich Spuren von gelöstem radioaktiven Uran, es wird in das Kalkgitter des Stalagmiten eingebaut und zerfällt dort im Laufe der Zeit zu Thorium. Mit einem Massenspektrometer lassen sich die Isotope messen und das Alter einer Probe sehr genau bestimmen.

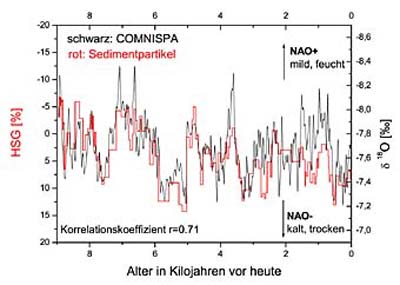

Eine Probenentnahme erfolgt jedoch nicht nur zur Altersbestimmung, sondern auch, um die stabilen Isotope 18O/16O und 13C/12C zu analysieren. Vor allem die Sauerstoffisotope können Auskunft darüber geben, welche Temperatur und welche Niederschlagsverhältnisse während der Bildungszeit des Stalagmiten vorherrschten: Abhängig von den Klimabedingungen werden sie in unterschiedlichen Verhältnissen in den Kalk eingebaut.

Stalagmiten vieler Höhlen untersucht

Die Heidelberger Forscher entnehmen ihre Proben den Stalagmiten vieler Höhlen, eine besondere Stellung aber nimmt die Spannagel-Höhle bei Hintertux in Tirol ein. Sie liegt 2.500 Meter über dem Meeresspiegel und ist für die Klimaforschung ideal: Die Temperatur im Innern der Höhle beträgt rund zwei Grad Celsius, weshalb kaum störende chemische Prozesse ablaufen und die Bildung des Stalagmitenkalkes im Gleichgewicht mit dem Tropfwasser stattfindet. Dies hat den großen Vorteil, dass aus der Sauerstoff-Isotopie direkt Klimainformationen abgeleitet werden können.