Nördlinger Ries, aus dem Südwesten gesehen. Innerhalb des Rieskraters ist die Stadt Nördlingen erkennbar © Vesta / NASA WorldWind / Landsat 7

Einschlag mit katastrophalen Folgen

„Das Riesereignis hatte katastrophale Auswirkungen auf die mittelmiozäne Landschaft und vernichtete in weitem Umkreis alles Leben“, beschreiben Geowissenschaftler um Joachim Eberle in ihrem Buch „Deutschlands Süden – vom Erdmittelalter zur Gegenwart“ die Folgen des Meteoriteneinschlags, bei dem insgesamt 6.5000 Quadratkilometer Land verwüstet wurden.

Doch das war den Forschern zufolge noch längst nicht alles: „Die tektonischen Folgen dieses gewaltigen Einschlags lassen sich nicht im Detail rekonstruieren. Wahrscheinlich ist aber, dass zahlreiche Verwerfungen und Störungszonen in Süddeutschland durch die enorme Wucht des Aufpralls entstanden sind oder reaktiviert wurden. Auch einzelne vulkanische Ereignisse, beispielsweise im Urach-Kirchheimer Vulkangebiet, könnte der Ries-Impakt ausgelöst haben – Belege dafür gibt es jedoch nicht.“

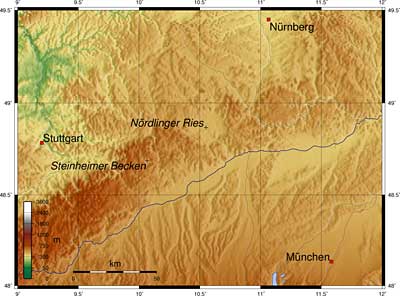

Die „kosmische Bombe“ im Nördlinger Ries war jedoch nicht der einzige Meteoriteneinschlag, der sich damals in Süddeutschland ereignete. Nahezu zeitgleich und nur ein Stückchen weiter Richtung Westen gab es eine ähnliche Katastrophe. Ob es sich dabei um einen „Splitter“ des Ries-Objektes oder einen eigenständigen Meteoriten handelte, ist laut Eberle & Co noch nicht endgültig bewiesen. Der Krater, der nahe Steinheim entstand war zwar deutlich kleiner, durch seinen Zentralhügel vom Aussehen her aber noch markanter als der Rieskrater.

Seen mit üppiger Artenvielfalt

Die Geowissenschaftler haben sich aber nicht nur mit dem Szenario des Meteoriten Doppelschlags intensiv beschäftigt, sondern auch die weitere Geschichte der beiden Krater zum Großteil aufgedeckt. Klar ist beispielsweise, dass sich in beiden Senken zunächst Seen bildeten, die einen enorm hohen Salzgehalt aufwiesen und vergleichbar lebensfeindliche Bedingungen boten wie die heutigen Sodaseen Tansanias.

Erst später verbesserte sich die Lage am Ries-See deutlich und es entwickelte sich mit der Zeit eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt im Wasser und auch an Land. Dies haben Forscher bei der Analyse der Millionen Jahre alten Seesedimente entdeckt, die bei Bohrungen ans Tageslicht kamen. Schildkröten, Schlangen, Igel, kleine Hirsche und marderähnliche Raubtieren tummelten sich danach in der Region genauso wie viele Vögel, Schalenkrebse oder Algen. Die Forscher haben bei ihrer Arbeit jedoch auch ein lebendes Fossil „geoutet“. Denn schon im Ries-See lebte die Wasserschnecke Hydrobia trochulus, die heute unter anderem im Roten Meer eine neue Heimat gefunden hat.

Säugetiere, Schnecken und noch viel mehr…

Noch spektakulärer war wohl die Artenvielfalt am Steinheim-See, wo Paläontologen beispielsweise auf die fossilen Überreste von fünfzig Säugetierarten, 100 verschiedenen Wasser- und Landschnecken und viele Fischspezies gestoßen sind.

Aber damit nicht genug: „Die große Zahl gut erhaltener Pflanzenreste – Blätter, Früchte, Wurzeln – ist der Tatsache zu verdanken, dass der nur 6,5 Quadratkilometer große und maximal 55 Meter tiefe Steinheimer See keine nennenswerten Zu- oder Abflüsse besaß. Die Sedimentation konnte deshalb langsam und ungestört ablaufen. Wasserpflanzen und für Auwälder typische Arten wie Wasserulme, Pappel und Schotenbaum sind erhalten geblieben. Aber auch Reste einer an Trockenheit angepassten Vegetation (Eiche, Nussbaum, Zürgelbaum) hat man in den Seeablagerungen gefunden“, so Eberle und seine Kollegen.

Mittlerweile hat sich das Aussehen der beiden Regionen vollkommen verändert. Die Seen sind längst verschwunden und die Krater sind stark verwittert. Ihre Überreste lassen sich deshalb am Besten bei einem Rundflug aus der Luft erkennen.

Stand: 24.09.2010

24. September 2010