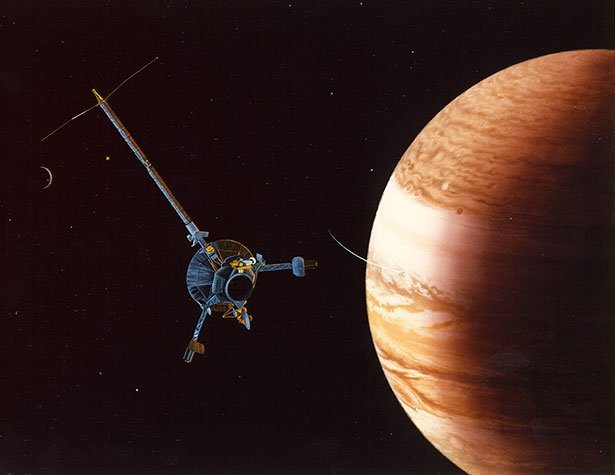

Am 7. Dezember 1995 wurde der Jupiter zum Tatort eines vorsätzlichen Mordes. Das Opfer war allerdings kein Mensch, sondern ein weitgereistes Stück Technik: die Tochtersonde des Raumschiffs Galileo. Motiv dieser von langer Hand geplanten Tat: Die Sonde sollte in die Atmosphäre des Jupiter eindringen und so lange es ging Daten über Zusammensetzung, Temperaturen und Druck liefern.

Obwohl zu diesem Zeitpunkt nicht viele direkte Messungen über die Bedingungen unterhalb der sichtbaren Wolkenbänder existierten, war klar: Die Sonde konnte diesen Ausflug nicht überleben. Denn so wie im Inneren der Erde Druck und Temperatur mit zunehmender Tiefe ansteigen, ist dies auch in der Atmosphäre des Jupiter der Fall – nur um Größenordnungen stärker. „Eine erfolgreiche Probenmission in die Jupiteratmosphäre zu bringen ist, mit Ausnahme eines Eintritt in die Sonne selbst, die größte Herausforderung im Sonnensystem“, erklärt Alvin Seiff, leitender Wissenschaftler der Probenmission später in einem Interview. Auch ihm war klar, dass selbst der Hitzeschild und die verstärkten Komponenten der Sonde ihr nicht lange helfen würden.

Eintritt in die „Hölle“

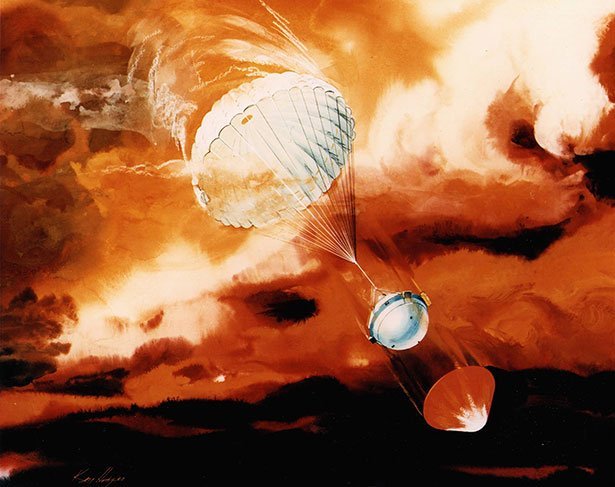

Schon beim Eintritt in die Atmosphäre flog die Sonde wie gegen eine Wand aus Gas: Von 170.000 Kilometer pro Stunde wurde sie schlagartig auf nur noch 3.000 Kilometer pro Stunde abgebremst. In diesen Sekunden wirkten bis zum 250-fachen der Erdbeschleunigung auf das Projektil ein, in der Stoßwelle entstanden Temperaturen von rund 16.000° Celsius. Der Hitzeschild aus Karbonmaterial wurde dadurch fast komplett abgetragen.

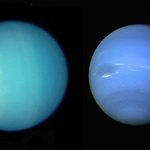

Am Nullniveau – der Höhe, in der der Druck in der Jupiteratmosphäre einem Bar und damit etwa dem der Erdatmosphäre bei Normalnull entspricht – begann die Sonde ihre Messungen und sank dabei immer weiter ab. 50 Kilometer unter Nullniveau registrierten ihre Instrumente gewaltige Stürme: Fallwinde, Turbulenzen und Jetstreams beschleunigten das Gas auf mehr als 500 Kilometer pro Stunde. Dass diese Windgeschwindigkeiten erreicht werden, ist keine große Überraschung, denn die mit Teleskopen schon von der Erde sichtbaren Wolkenbänder und Flecken des Gasriesen und das Wissen um seine extrem schnelle Rotation ließen dies erwarten.