Rein mathematisch-theoretisch betrachtet ist die Existenz von Paralleluniversen eigentlich nichts Neues: Jede Lösung der Feldgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie beschreibt bereits ein eigenes kosmologisches Modell. Und auch von Seiten der Quantenmechanik erhielt die Vorstellung von Parallelwelten schon lange vor Linde Unterstützung. Ein Pionier war der US-Physiker Hugh Everett, ein in den 1950er Jahren noch unbekannter Doktorand der Princeton University.

Warum Schrödingers Katze nicht funktioniert

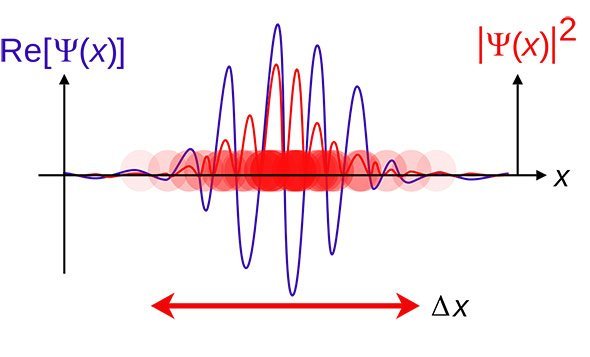

Sein Ausgangspunkt war eine Eigenheit der Quantenwelt: Ein Elementarteilchen, beispielsweise ein Elektron, kann sich in zwei oder mehreren Zuständen gleichzeitig befinden – aber nur, solange es dabei nicht beobachtet wird. Diese Überlagerung bricht in dem Moment zusammen, indem man den Zustand zu messen versucht. Die mathematische Wellenfunktion, deren Form alle möglichen Zustände und ihre Wahrscheinlichkeiten beschreibt, „kollabiert“ und lässt nur noch einen Zustand übrig – welchen, ist dabei reiner Zufall.

Bekannt ist dieses Prinzip heute vor allem durch das Bild von Schrödingers Katze, dem armen Tier in seiner undurchsichtigen Kiste, das so lange sowohl lebend als auch tot sein kann, bis jemand die Kiste öffnet. Diese Überlagerung jedoch funktioniert nur im Reich der kleinsten Teilchen. Deshalb wäre Schrödingers Katze in Wirklichkeit immer entweder tot oder lebendig, egal ob wir in die Kiste schauen oder nicht. Und auch wir sitzen entweder auf unserem Sofa und lesen diesen Text oder wir stehen in der Küche – beides gleichzeitig geht nicht. Oder doch?

{2l}