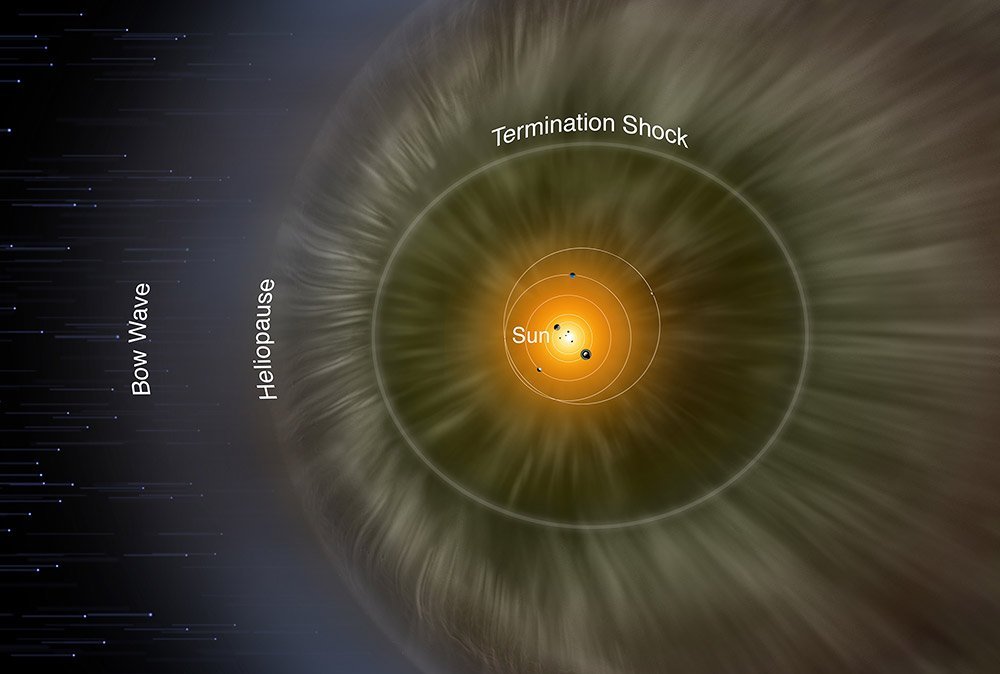

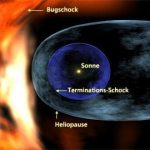

Das Spannende daran: Astronomen sind früher von einer asymmetrischen, weit nach hinten ausgezogenen Form der Heliosphäre ausgegangen. Doch bereits 2017 hatten Daten der Cassini-Sonde erste Indizien dafür geliefert, dass die Heliosphäre stattdessen überraschend kugelig und symmetrisch ist. Die neuen Voyager-Daten bestätigen dies nun.

Auffallende Unterschiede

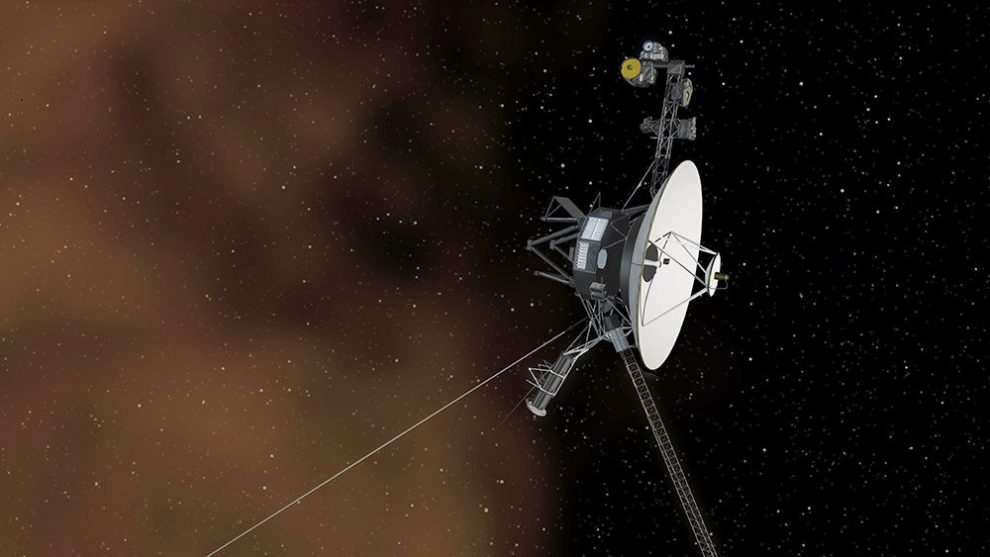

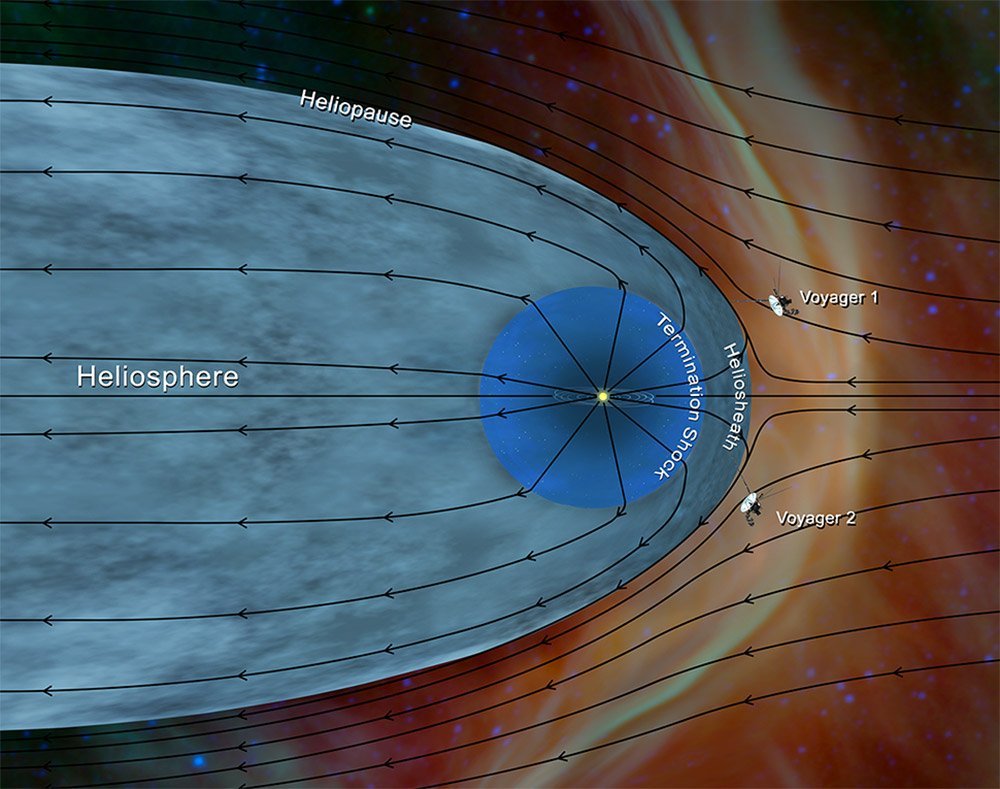

Doch es gibt auch auffallende Unterschiede zwischen den Messdaten von Voyager 1 und 2, wie die Forscherteams berichten. So hatte Voyager 1 schon fast zwei Jahre vor der Passage der Heliopause ein Abflauen der Plasmaströme registriert, dafür traten nach dem Übergang ins interstellare Medium mehrfach starke Turbulenzen im umgebenden Plasma auf. Dies sprach für eine instabile, aber dicke Grenzregion.

Anders bei Voyager 2: „Voyager 2 durchquerte die Heliopause innerhalb von nur einem halben Tag“, berichten Leonard Burlaga vom Goddard Space Flight Center der NASA und sein Team. Zudem registrierte die Sonde weder eine vorhergehende lange Flaute noch die starken „Tsunamis“ nach dem Übergang ins interstellare Medium. „Demnach war die von Voyager 2 beobachtete Heliopause stabil und dünn, im Gegensatz zur instabilen und dickeren Heliopause, die Voyager 1 durchquerte“, so Burlaga.

Aber warum? Den Grund für diese Unterschiede vermuten die Forscher in der Sonnenaktivität: Voyager 1 passierte die Heliopause während eines Minimums im solaren Aktivitätszyklus, dadurch konnten damals interstellare Magnetfelder und kosmische Strahlung weiter in den Randbereich der Heliosphäre eindringen. Voyager 2 dagegen passierte die Grenze in einer Phase starker Aktivität und starken Sonnenwinds, der die Heliopause stabilisiert haben könnte.

Position der Voyager-Sonden – beide haben die Heliopause schon passiert. © NASA/JPL-Caltech

Magnetbarriere

Und noch etwas entdeckte Voyager 2: Diesseits der Heliopause gibt es offenbar eine ausgedehnte Magnetbarriere, die als zusätzliche Abschirmung gegen kosmische Strahlung wirkt. „Die Existenz einer solchen Barriere wurde zwar vorhergesagt, aber erst jetzt haben wir sie nachgewiesen“, berichten Burlaga und sein Team. „Das Magnetfeld in dieser Barriere war stärker als jedes zuvor in der Heliohülle gemessene Magnetfeld.“

Aus den Daten schließen die Wissenschaftler, dass die Magnetbarriere der Heliosphäre einer dynamischen Entwicklung folgt: Sie entsteht durch Magnetströme, die in Richtung der Heliopause strömen, dort ausdünnen und seitwärts abfließen. Wenn sich dann im nächsten solaren Zyklus die Magnetfeldrichtung der Sonne wieder umkehrt, beginnt dieser Prozess mit umgekehrter Polarität von vorne, so die Forscher.

Viele Fragen noch offen

Insgesamt sprechen die neuen Daten von Voyager 2 und seiner Schwestersonde dafür, dass die Grenzregion unseres Sonnensystems mit dem interstellaren Medium ein komplexes und hochdynamisches System bildet, wie die Forscher erklären. Und noch immer sind längst nicht alle Fragen zu dieser Grenzregion der solaren Einflusssphäre geklärt.

Glücklicherweise werden die beiden Voyager-Sonden noch mindestens zehn Jahre lang wertvolle Daten aus den unerforschten Weiten des interstellaren Raums liefern. Ein spezielles Sparprogramm sorgt dafür, dass die Stromreserven für Messinstrumente und Datenübermittlung lange halten. Doch selbst danach werden die Raumsonden noch tausende Jahre lang als stumme Boten der Menschheit durchs All fliegen. (Nature, doi: 10.1038/s41550-019-0928-3; doi: 10.1038/s41550-019-0920-y; doi: 10.1038/s41550-019-0929-2; doi: 10.1038/s41550-019-0918-5; doi: 10.1038/s41550-019-0927-4)

Quelle: Nature

5. November 2019

- Nadja Podbregar