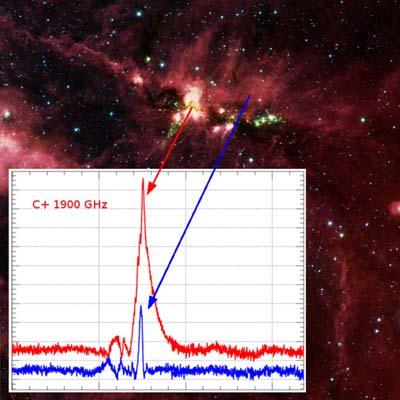

„Wir freuen uns schon darauf, die einzigartigen Fähigkeiten von HIFI und Herschel dafür zu nutzen, die Entstehung von Sternen in anderen Galaxien aber auch in unserer eigenen Milchstraße zu untersuchen“, ergänzt Rolf Güsten vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Und Paul Hartogh vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Lindau fügt hinzu: „Herschel und besonders HIFI werden uns neue Einblicke gewähren in die chemische Zusammensetzung, die Entwicklung, die Dynamik und Struktur der Atmosphären von anderen Planeten und von Kometen in unserem Sonnensystem; von besonderem Interesse ist dabei der Ursprung von Wasser.“

PACS: Erstes Licht im Sternbild Drache

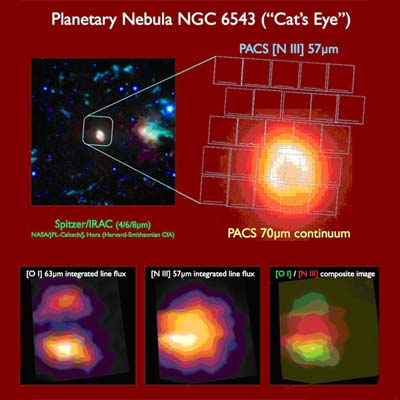

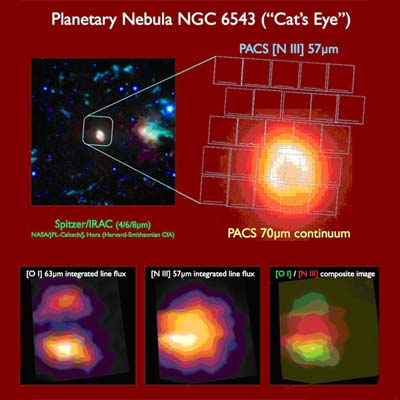

Am 23. Juni kam auch das Instrument PACS (Photodetector Array Camera and Spectrometer) erstmals zum vollen Einsatz. Waren doch die Bilder von der Whirlpool-Galaxie nur mit einem seiner beiden Instrumente, der photometrischen Kamera, entstanden. Jetzt hat auch sein zweites Instrument, der Spektrograph, sein erstes Licht im Sternbild Drache gesehen. Dieser Teil von PACS ist in der Lage, Bilder von Himmelsobjekten im Licht einzelner Spektrallinien aufzunehmen, also in engen, genau definierten Wellenlängenbereichen.

Beide Teilinstrumente ergänzen einander perfekt: das Photometer, das Licht in breiten Wellenlängenbereichen misst, ist zur Beobachtung des kalten Staubs im Universum optimiert, während der Spektrograph die physikalischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gasförmigen Materie untersucht. Das Licht, das dabei von PACS genutzt wird, hat nach Angaben der Wissenschaftler etwa 200-mal längere Wellenlängen als sichtbares Licht.

Das hier gezeigte Bild enthält einen "Schnappschuss" der Stickstoffspektren, mit der darunter montierten photometrischen Aufnahme des Staub-Kontinuums. Eine Nah-Infrarotaufnahme des Spitzer Weltraumobservatoriums veranschaulicht dabei, welchen Teil des Kernbereichs die PACS-Aufnahmen abdecken. Der untere Teil des Bildes zeigt einen Vergleich der unterschiedlichen räumlichen Verteilung der beiden Spektrallinien. Diese spektralen Helligkeitsverteilungen wurden aus einem Mosaik von 9 leicht gegeneinander versetzten "Schnappschüssen" rekonstruiert. Die unterschiedliche Verteilung ist am deutlichsten im zusammengesetzten Zwei-Farben-Bild unten rechts zu erkennen (neutraler Sauerstoff in grün, ionisierter Stickstoff in rot). An der Stelle, an der der Stickstoff am stärksten ist, befindet sich ein Loch in der Sauerstoffverteilung. © ESA & The PACS Consortium

Katzenaugennebel im Visier

Die erste Spektralaufnahme mit PACS galt dem planetarischen Nebel NGC 6543 (mit dem Spitznamen Katzenaugennebel) im Sternbild Drache. Er wurde von Wilhelm Herschel im Jahr 1786 entdeckt. Planetarische Nebel bestehen aus dem leuchtendem Gas und Plasma, das von sonnenähnlichen Sternen gegen Ende ihres Lebens abgestoßen wird.

„Sterbende Sterne geben einen großen Teil ihrer Masse an das interstellare Medium zurück, was zu spektakulären Nebeln führt. Uns interessiert zum Beispiel, wie ursprünglich kugelförmige Sterne Nebel formen können, die eine so komplexe Struktur wie etwa NGC6543 haben“, erklärt einer der Forschungsleiter für PACS, Christoffel Waelkens von der Katholischen Universität Leuven in Belgien. Um das zu verstehen, müssen die Astronomen die Prozesse nahe an der Sternoberfläche untersuchen, wo die Materie abgestoßen wird.

Sternwind gibt Geheimnisse preis

Mit dem PACS-Spektrographen ist es nun möglich, Dichte, Temperatur, Bewegung und Zusammensetzung des Sternwinds mit hoher räumlicher Auflösung zu messen und zu sehen, wie dadurch die dreidimensionale Struktur des Nebels beeinflusst wird. Die Aufnahme mit PACS konzentrierte sich auf zwei Spektrallinien des neutralen Sauerstoffs einerseits und des zweifach ionisierten Stickstoffs andererseits. Zusätzlich wurde im 70-Mikrometer-Filter des PACS-Photometers die ringförmige Verteilung von Staubwolken gemessen.

Das neuartige Instrument PACS verwendet speziell entwickelte, hochempfindliche Detektoren – die empfindlichsten an Bord des Satelliten – und benötigt ausgeklügelte Mechanismen, um die schwachen Signale aus dem All präzise zu vermessen. Oliver Krause vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, verantwortlich unter anderem für die Entwicklung eines dieser Mechanismen und für die Charakterisierung einiger der verwendeten Detektoren, ist daher mehr als zufrieden: „Diese Aufnahmen beweisen, dass die komplizierte Technik die hohen Anforderungen voll erfüllt.“

Testphase des Herschel-Observatoriums beginnt

Der leitende Wissenschaftler des PACS-Konsortiums, Albrecht Poglitsch vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in Garching, Deutschland, verweist darauf, dass diese „Premieren-Aufnahmen“ von PACS zwar von hervorragender Qualität sind, aber noch einer genauen Kalibrierung bedürfen. „Etwa der genauen räumlichen Zuordnung und der Quantifizierung der Linienstärken der einzelnen Spektren“, sagt er. Dies ist das Ziel der bevorstehenden Testphase des Herschel-Observatoriums.

„Aber bereits jetzt“, so Poglitsch, „erfüllen die Spektren alle unsere Erwartungen und zeigen uns, dass unsere großen Hoffnungen gerechtfertigt waren. Der enorme Aufwand, der für die Entwicklung von PACS betrieben werden musste, zahlt sich nun aus, und die wissenschaftlichen Projekte, die wir uns vorgenommen haben, sind nun tatsächlich durchführbar. Wir werden mit PACS noch viel Spaß haben.“

(idw – Universität zu Köln, / Max-Planck-Institute, 13.07.2009 – DLO)

13. Juli 2009