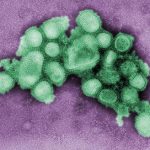

Warum hat sich die Schweinegrippe zur Pandemie entwickelt, nicht aber die weitaus gefährlichere Vogelgrippe? Diese Frage war lange Zeit offen. Doch jetzt hat ein britisch-amerikanisches Forscherteam in der Fachzeitschrift „PLoS ONE“ geklärt, warum: Um sich ungehindert von Mensch zu Menschen ausbreiten zu können, fehlen den H5N1-Viren noch mindestens zwei genetische Mutationen – die obendrein auch noch gleichzeitig erfolgen müssen.

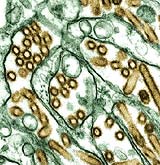

Der Influenza H5N1-Stamm kommt in Vogelpopulationen der ganzen Welt vor, kann aber gelegentlich auch auf Menschen überspringen, seit 2003 ist dies weltweit rund 400 Mal erfolgt. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch – die Voraussetzung für eine Pandemie, wurde jedoch nicht nachgewiesen. Doch angesichts einer Mortalitätsrate von rund 60 Prozent beim Menschen herrschte und herrscht nach wie vor Besorgnis, dass der Virus mutieren könnte und den entscheidenden Schritt zur direkten Infektion schafft.

Schleimhautzellen als Schlüssel

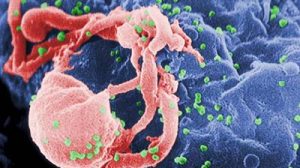

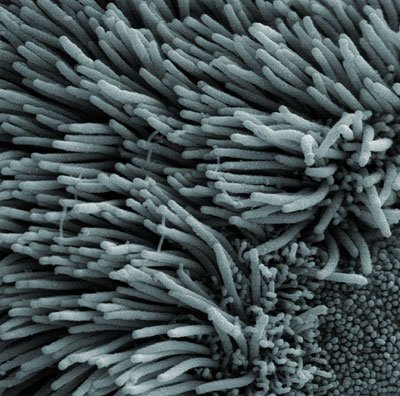

Ein Schlüssel dafür sind die Schleimhautzellen unserer Atemwege. Zurzeit können H5-Viren nur einen der beiden Hauptzelltypen unserer Mund- und Nasenschleimhaut infizieren, die so genannten Zilien-tragenden Zellen des Flimmerepithels. Um jedoch von Mensch zu Mensch übertragbar zu werden, muss das Virus auch den zweiten Zelltyp, die Becherzellen befallen können. Diese Drüsenzellen produzieren Schleim und sorgen für die Befeuchtung der Atemluft – und damit produzieren sie auch die winzigen Tröpfchen in der Ausatemluft, die für die so genannte Tröpfcheninfektion verantwortlich sind.

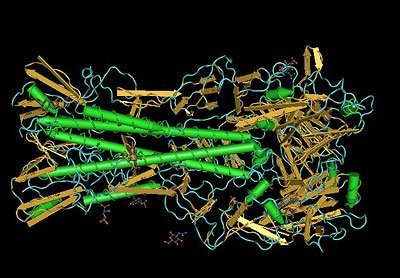

Um eine Zelle zu infizieren, bindet das Oberflächenprotein Hämagglutinin (H) des Virus an Rezeptormoleküle auf der Oberfläche der Wirtszelle. Im Idealfall – für das Virus – passen beide wie Schlüssel und Schloss zusammen und der Erreger kann sich in die Zelle einschleusen. Doch ausgerechnet bei den Becherzellen klappt das nicht, das H5-Protein der Vogelgrippe passt nicht. Es müsste erst seine Struktur an entscheidenden Punkte ändern, um die Wirtszellen entern zu können.