Teilschutz durch Immungedächtnis?

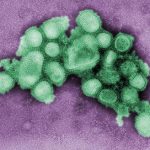

„Wir vermuten, dass ältere Menschen teilweise geschützt sind, weil die Epitope der Grippestämme vor 1957 denen im aktuellen H1N1-Stamm gleichen oder zumindest ähnlich genug sind, dass das Immunsystem von damals infizierten den Erreger erkennt und angreift“, erklärt Richard Scheuermann, Professor für Pathologie und klinische Wissenschaften am Southwestern Medical Center der Universität von Texas. „Die erst vor kurzem Geborenen jedoch besitzen so gut wie keine Immunität gegenüber dem pandemischen H1N1-Stamm, weil sie noch nie einem solchen Erreger ausgesetzt waren.“

Kaum Übereinstimmung zwischen „Schweinegrippe“ und saisonalem H1N1

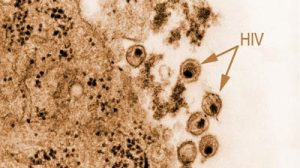

Aber stimmt diese Vermutung auch? Um ihre Hypothese zu testen, untersuchte Scheuermann gemeinsam mit Kollegen des La Jolla Institute for Allergy and Immunology und der Universität von Kalifornien in San Diego, ob und welche Epitope der zwischen 1988 und 2008 aktiven saisonalen H1N1-Grippe-Varianten auch im pandemischen H1N1-„Schweinegrippe“-Stamm vorkommen. Dazu werteten sie zunächst Daten verschiedener Epitopen-Datenbanken aus, sowie Informationen über die Gensequenzen der Stämme, die im National Center for Biotechnology Information (NCBI) und der Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data’s (GISAID) zur Verfügung standen.

Die Analysen ergaben deutliche genetische Unterschiede zwischen dem pandemischen H1N1-Stamm und den saisonalen H1N1-Grippe-Varianten der jüngeren Vergangenheit. Diese betrafen vor allem die Epitope, die die hochspezifische Antikörperbildung durch die B-Zellen des Immunsystems auslösen. „Die Antikörper-Epitope, die Schutz gegen die Krankheit bieten, sind beim pandemischen H1N1-Stamm alle völlig anders als die in den vor kurzem zirkulierenden Stämmen“ erklärt Scheuermann. „Damit ist klar, dass junge Menschen auf jeden Fall daher keine Schutzmechanismen haben können.“

Epitope für T-Zellen weniger veränderlich

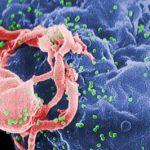

Anders jedoch sah es bei Oberflächenproteinen aus, die eine weitere Abwehrreaktion des Immunsystems, vermittelt durch die T-Zellen, auslösen. Bei dieser Immunantwort greifen so genannte T-„Killerzellen“ den Erreger direkt an und zerstören ihn, ein anderer T-Zelltyp setzt zellschädigende Stoffe frei. Zwar kann diese Immunreaktion die Influenza-Infektion nicht komplett verhindern, sie sorgt aber für einen milderen Verlauf. Die Genvergleiche ergaben, dass die Epitope der „Schweingrippe“, die von T-Zellen erkannt werden, sich weniger stark gegenüber bestehenden H1N1-Stämmen verändert hatten. In weiteren Versuchen an Zellen in Kultur zeigte sich, dass es auch deutliche Anzeichen für ein T-Zell-Immungedächtnis auf H1N1-Virenproteine im Blut Erwachsener gab. Die durch das „Wiedererkennen“ ausgelöste Reaktion entsprach dem Immunschutz, den auch Infektionen mit einem saisonalen H1N1-Stamm auslösen, so die Forscher.

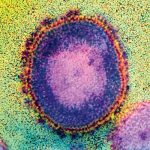

Die neue Erkenntnisse über die unterschiedliche Veränderbarkeit der Epitope für B- und T-Zellen haben Bedeutung sowohl für die Bekämpfung der „Schweinegrippe“ und die Einschätzungen zukünftiger Krankheitsverläufe als auch für die Reaktion auf mögliche zukünftige Mutationen des Erregers.

(PNAS / UT Southwestern Medical Center, 19.11.2009 – NPO)

19. November 2009