Musik und Sprache sind enger verbunden als gedacht: Gleich zwei neue Studien zeigen, dass die beiden wichtigsten musikalischen Tonleitertypen – Dur und Moll – auf den physikalischen Faktoren basieren, die auch die menschliche Stimme bei traurigem oder frohen Sprechen prägen. Nach Ansicht amerikanischer Forscher deutet dies auf eine evolutionäre Verbindung hin. Es erklärt auch, warum trotz Millionen von Möglichkeiten nur eine Handvoll von Tonleitern in der Musik genutzt werden.

{1l}

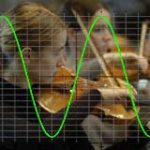

Wir erzeugen Töne, beispielsweise Vokale, indem wir Luft durch unsere Stimmbänder strömen lassen. Der Klang unserer Sprache wird dabei durch eine Reihe von harmonischen Frequenzen bestimmt, deren relative Stärke die unterschiedlichen Vokale charakterisiert. Instinktiv erkennen wir an der Sprachmelodie und Klangfärbung aber auch die Stimmung unseres Gegenübers. Ähnlich ist es mit Musik: Während Dur-Tonleitern auf uns eher fröhlich und klar wirken, erscheinen Moll-Tonleitern eher gedämpft. Gleichzeitig nutzen wir in der Musik meist nur fünf bis sieben Tonleitertypen um eine Oktave zu zergliedern, obwohl es theoretisch noch Millionen anderer gäbe.

Vergleich der Klangspektren von Musik und Sprache

Dass beides – Sprache und Musik – möglicherweise enger verbunden ist als bisher angenommen, haben nun Wissenschaftler der Duke Universität in den USA herausgefunden. In ihrem Projekt sammelten sie zunächst 1.000 klassische Kompositionen und mehr als 6.000 Volkslieder in einer Datenbank und analysierten die Tonqualitäten der Musikstücke. Zusätzlich ließen sie zehn Probanden eine Reihe von einzelnen Worten die zehn verschiedene Vokalklänge enthielten auf jeweils drei unterschiedliche Weisen sprechen: einmal aufgeregt-fröhlich, einmal gedämpft-traurig und einmal als kurze Monologe. Dann verglichen die Forscher die Tonspektren der Dur- und Moll-Melodien mit den Spektren der verschiedenen gesprochen Worte.