„Diese Methode funktioniert auch sehr gut“, erklärt Professor Norbert Wermes vom Physikalischen Institut der Universität Bonn. „Allerdings gilt das nur bei mittleren und hohen Bestrahlungsstärken.“

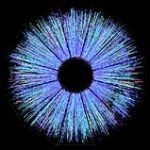

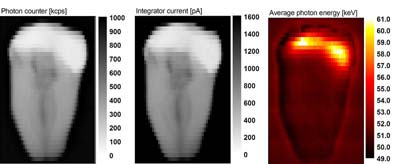

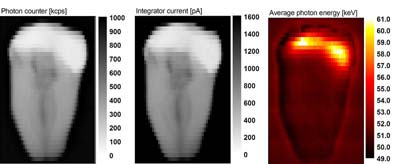

Röntgenaufnahme eines Zahns unter Ausnutzung der Zählung einzelner Röntgenquanten (links), der im Sensor erzeugten Ladungsmenge (Integrator, Mitte) und unter Verwendung beider Informationen (mittlere absorbierte Photonenenergie, rechts). Der Informationsgewinn für die Bildgebung durch die Aufhärtung ist im rechten Bild offensichtlich. © Arbeitsgruppe Wermes / Uni Bonn

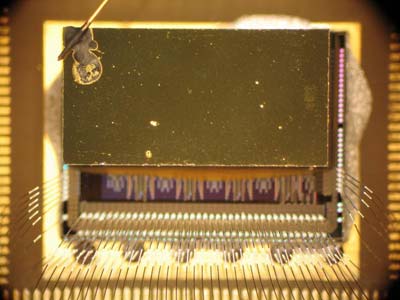

Detektor mit doppelter Nachweismethode

Bei niedrigen Intensitäten macht sich nämlich ein Effekt bemerkbar, der die Bildqualität sehr beeinträchtigen kann: das Dunkelrauschen. Denn nicht nur Röntgenquanten, sondern auch Wärme oder andere Störeinflüsse können die Freisetzung von Elektronen bewirken. „Wir haben daher einen Detektor entwickelt, der gleichzeitig eine zweite Nachweismethode nutzt: Wir zählen direkt, wie viele Röntgenquanten auf jedem Pixel ankommen“, sagt der ehemalige Wermes-Mitarbeiter Johannes Fink.

Warum braucht man dann überhaupt noch die indirekte Elektronen-Messung? Ganz einfach: Die Zählmethode ist zu langsam.

Der Bonner CIX-Sensor (Counting and Integrating X-Ray Detector) nutzt beide Methoden: Bei niedrigen Signalstärken zählt er die Quanten und erreicht damit ein geringes Rauschen. Bei hohen Strahlungsintensitäten, bei denen das Rauschen nicht mehr ins Gewicht fällt, misst er dagegen die Gesamtmenge der freigesetzten Elektronen. Diese Aufgabe übernimmt ein so genannter Integrator. So erreicht der Detektor einen hohen Dynamikumfang: Der Abstand zwischen dem „dunkelsten“ und „hellsten“ nutzbaren Signal ist extrem groß.

CIX-Sensor unterscheidet Gewebetypen besser

Das ist aber noch nicht alles: Der CIX-Sensor kann auch verschiedene Gewebetypen besser voneinander unterscheiden als herkömmliche Detektoren. Röntgenröhren produzieren nämlich Quanten verschiedener Energie. Energiereiche – harte – Quanten können noch sehr dichtes Gewebe durchdringen, energiearme – weiche – dagegen nicht. Je nach Gewebe, das das Röntgenlicht durchquert, verändert sich daher sein Spektrum. Physiker nennen das Aufhärtung.

Das Maß der Aufhärtung ist aber gewebespezifisch. Man könnte die darin steckende Information also beispielsweise nutzen, um Strukturen im Röntgenbild verschieden einzufärben. Momentan ist es aber eher so, dass die Aufhärtung die Bildqualität verschlechtert. Denn harte Quanten setzen beim Auftreffen auf den Sensor mehr Elektronen frei als weiche. Daher kann viel weiches Röntgenlicht im Integrator genau dasselbe Signal erzeugen wie wenig hartes. Dadurch sehen unterschiedliche Gewebetypen im Röntgenbild eventuell völlig gleich aus.

Der Quantenzähler kann dagegen die Energie der Quanten nicht erkennen. Er registriert lediglich, wie viele Quanten in der Strahlung auf dem Detektor ankommen, nicht jedoch, wie hart sie sind. „Wir nutzen nun den Signalstärkenbereich, in dem sowohl Zähler als auch Integrator arbeiten“, sagt Wermes. „Wir können so die Quanten zählen und über die Menge der freigesetzten Elektronen die mittlere Energie der absorbierten Strahlung bestimmen.“

(idw – Universität Bonn, 04.01.2010 – DLO)

4. Januar 2010