Von der Erde aus gesehen verschwindet der Planet HD 189733 b periodisch hinter seinem Heimatstern. Das Spektrum des Planeten lässt sich bestimmen, indem man das von dem System direkt vor einer solchen „Planetenfinsternis“ empfangene Licht mit dem während der Finsternis empfangenen Licht vergleicht.

Turbulenzen in der Erdatmosphäre

Allerdings sorgen Turbulenzen in der Erdatmosphäre – die auch für das nächtliche Funkeln der Sterne verantwortlich sind – für Störungen, deren Einfluss sich nur schwer berücksichtigen lässt. Jeroen Bouwman vom Max-Planck-Institut für Astronomie erklärt: „Mit einer neu entwickelten Kalibrationsmethode können wir die Lichtveränderungen, die sich durch die Planetenfinsternis ergeben, von den Lichtveränderungen durch atmosphärische Turbulenzen und von Störsignalen des Detektors unterscheiden.“

Zuvor waren Messungen dieser Art nur mit Hilfe von Weltraumteleskopen möglich gewesen, deren Beobachtungszeit freilich streng rationiert ist. Nun sind sie mit bodengebundenen Teleskopen mit Spiegeldurchmessern bis hinunter zu einigen Metern durchführbar, von denen es weltweit einige Dutzende gibt – und dies ohne die Notwendigkeit spezialisierter Spektrografen.

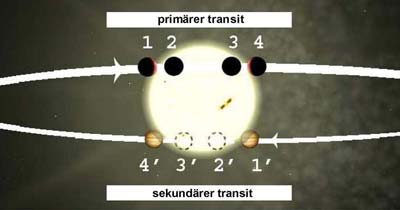

Messung des Spektrums eines Exoplaneten: Dieses Schema veranschaulicht, wie das Spektrum des Planeten isoliert wird. Zunächst wird die Summe des Stern- und des Planetenspektrums registriert. Dann, wenn der Planet hinter seinem Zentralstern verborgen ist, erhält man das Spektrum des Sterns allein. Zieht man die Messwerte des zweiten von denen des ersten Spektrums ab, so erhält man das gesuchte Spektrum des Planeten allein. © Bild: MPIA

400 bekannte Exoplaneten

Zurzeit sind rund 400 Exoplaneten bekannt, die meisten davon sind jupiterähnliche Gasriesen; einige davon könnten aber auch so genannte „Supererden“ sein: riesige Gesteinsplaneten mit einer – wie auch immer gearteten – Atmosphäre. Auch HD 189733b ist ein gewaltiger Gasriese, der seinen sonnenähnlichen Zentralstern in der Konstellation Füchschen alle 2,2 Tage umkreist. Verschiedene Weltraumteleskope hatten bereits Fingerabdrücke von Wasser, Methan und Kohlendioxid in seiner Atmosphäre gefunden.

Bald noch mehr Überraschungen?

Das Team um Swain beobachtete HD 189733b am 11. August 2007 unter anderem in einem bis dahin nicht abgedeckten infraroten Wellenlängenbereich und entdeckte dort eine starke Methanemission, die auf eine starke Aktivität in der Planetenatmosphäre hinweist. Die genauen Ursachen hierfür sollen mit weiteren Beobachtungen geklärt werden. „Das ist nur ein Vorgeschmack auf die Überraschungen, die wir bei der Erforschung von Exoplaneten noch erleben werden“, prognostiziert Swain.

Auch Angerhausen wird weiter in diesem Bereich forschen. Zusammen mit seinen amerikanischen Kollegen will er zunächst die neue Analysemethode weiter optimieren und dann auf eigene Beobachtungsdaten anwenden. „Endlich haben wir ein Werkzeug an der Hand, mit dem wir die Stecknadeln im Heuhaufen unserer Datensätze finden können“, freut sich der Stuttgarter Physiker und Astronom.

Infrarotsternwarte SOFIA

Die Verwendung von satelliten- oder flugzeuggestützten Observatorien wie die fliegende, amerikanisch-deutsche Infrarotsternwarte SOFIA – Stratosphären Observatorium Für Infrarot-Astronomie – ist trotzdem weiterhin unbedingt nötig. SOFIA zum Beispiel, deren Betriebszentrum an der Universität Stuttgart angesiedelt ist, eignet sich hervorragend, geeignet Planeten anderer Sterne genauestens zu untersuchen.

SOFIA arbeitet einerseits – wie Satelliten – oberhalb der störenden Erdatmosphäre und andererseits verfügt sie über die nötigen Instrumente, um alle relevanten Wellenlängenbereiche ausgiebig studieren zu können. Außerdem hat SOFIA als flugzeuggestütztes Observatorium den unschlagbaren Vorteil, dass sie grundsätzlich an jeden Ort der Erde fliegen kann, an dessen Nachthimmel Exoplaneten aktuell beobachtet werden können. Alle anderen Teleskope sind an einen bestimmten Ort auf der Erde oder einen Orbit im All gebunden.

(idw – Universität Stuttgart/Max-Planck-Institut für Astronomie, 05.02.2010 – DLO)

5. Februar 2010