Die Tiefsee gehört zu den noch nahezu unerforschten Gebieten unseres Planeten, die unwirtlichen Bedingungen in tausenden Meter Tiefe erschweren die Erkundung. Doch das könnte sich jetzt ändern: Deutsche Meereswissenschaftler entwickeln ein neuartiges Tiefsee-Observatorium, das aus mobilen, autonom arbeitenden Messeinheiten besteht. Das neue „MoLab“ ermöglicht so ganz neue Einblicke in marine Prozesse und könnte die Tiefseeforschung revolutionieren.

Die Fläche der Meeresböden auf der Erde ist mehr als doppelt so groß wie die aller Kontinente zusammen. Wegen des hohen Drucks und der ewigen Dunkelheit in der Tiefsee ist dieser riesige Lebensraum für Menschen allerdings so unzugänglich wie der Weltraum. Nur mit High- Tech-Geräten wie Tiefseerobotern und autonom arbeitenden Tiefseelaboren konnten Wissenschaftler dem Meeresboden in den vergangenen Jahren einige Geheimnisse entlocken. Doch diese Geräte können nur einen räumlich und zeitlich sehr begrenzten Eindruck von den Vorgängen in der Tiefe geben.

Ein neues Tiefsee-Observatorium, das derzeit am Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) entwickelt und gebaut wird, soll das ändern. „Mit dem MoLab- System werden wir über Monate hinweg auf mehreren Quadratkilometern Fläche parallel physikalische, biologische, chemische und geologische Prozesse am Meeresboden und in der darüberliegenden Wasssersäule messen können“, erklärt Projekt-Koordinator Olaf Pfannkuche vom IFM-GEOMAR.

Kooperation autonomer Tiefseelabore

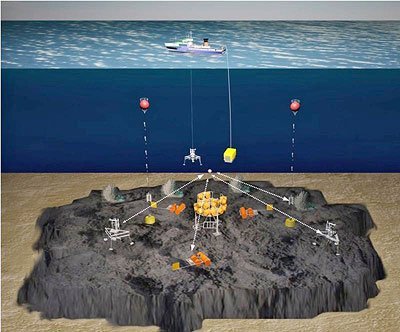

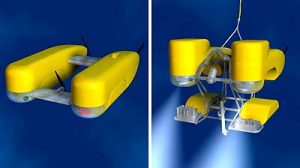

Das Kürzel „MoLab“ steht für „Modulares multidisziplinäres Meeresboden-Observatorium“. Das System wird aus einem Verbund von verschiedenen Geräten bestehen, die je nach wissenschaftlicher Fragestellung flexibel zusammengestellt werden und in Tiefen bis 6.000 Metern abgesetzt werden können. Unter anderem kommen dabei so genannte „Lander“ zum Einsatz, autonome Tiefseelabore, die das IFM-GEOMAR seit Jahren erfolgreich in allen Weltmeeren einsetzt. Die Besonderheit des neuen Systems besteht darin, dass einer dieser Lander als „Master Lander“ eingesetzt wird. Über akustische Signale steht er mit allen anderen Komponenten des Systems in Verbindung.

So werden die Messungen aller beteiligten Sensoren räumlich und zeitlich abgeglichen und ergeben über das gesamte Messfeld einen einheitlichen Datensatz. Präzise Navigationseinrichtungen sowie Absetzvorrichtungen mit Videokameras sorgen dafür, dass auch die Position der einzelnen Module im Messgebiet exakt bestimmt werden kann. Zum Gesamtsystem wird zusätzlich ein mittelgroßer

Tiefseeroboter (ROV) gehören, der für gezielte Probennahmen, Wartungsarbeiten oder den Umbau des Systems während der mehrmonatigen Messkampagnen eingesetzt werden wird.

Mobiles System bietet Flexibilität in der Tiefseebeobachtung

„Die langfristige Beobachtung der Tiefsee ist derzeit das Ziel von Meeresforschern in aller Welt“, betont Pfannkuche. Vor der Westküste der USA wird beispielsweise für mehrere hundert Millionen Dollar ein stationäres Tiefseeobservatorium mit fester Kabelverbindung ans Land aufgebaut. Ähnliche

Projekte in Europa befinden sich in der Planungsphase. „Solche örtlich gebundenen Systeme haben neben vielen Vorteilen aber auch den Nachteil, dass sie unflexibel und sehr teuer sind“, so der Forscher weiter. Das MoLab kann dagegen von mittelgroßen Forschungsschiffen wie der Kieler POSEIDON aus

eingesetzt, betreut und wieder eingeholt werden.

„Außerdem kann es schnell an neue Einsatzgebiete oder wissenschaftliche Aufgaben angepasst werden“, erläutert Pfannkuche. „Damit schließt MoLab eine entscheidende Lücke

zwischen den geplanten, sehr kostspieligen und räumlich gebundenen, verkabelten Observatorien einerseits und den bisher üblichen schiffsgestützten Momentaufnahmen andererseits.“

MoLab wird am Technik- und Logistikzentrum des IFM-GEOMAR entwickelt und gebaut, einzelne Komponenten werden zusammen mit deutschen Firmen – unter anderem aus Schleswig-Holstein – konstruiert oder zugeliefert.Das Bundesforschungsministerium unterstützt das Projekt mit 3,16 Millionen Euro. Erste Tests in der Ostsee könnten bereits 2011 erfolgen.

(Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, 21.05.2010 – NPO)