„Und tatsächlich haben wir bei den Braunalgen besonders viele Gene für so genannte Kinasen, Transporter und Transkriptionsfaktoren gefunden. Solche Gene kommen auch bei Landpflanzen häufig vor, und wir vermuten, dass sie für die Entstehung vielzelliger Organismen eine große Bedeutung besitzen.“

Die Braunalge "Ectocarpus siliculosus" (hier auf Seegras der Gattung Zostera wachsend) kommt vor allem an den Küsten gemäßigter Breiten vor. © Akira Peters / Station Biologique Roscoff

Gekaperte Photosynthese

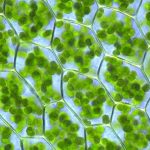

Die Sequenzierung des Braunalgengenoms ist aber auch ein Meilenstein, um die Evolution der Photosysnthese zu rekonstruieren. „Wir wissen mittlerweile, dass die Sauerstoff erzeugende Photosynthese vor circa 3,8 Milliarden Jahren von Cyanobakterien, manchmal fälschlicherweise als „Blaualgen“ bezeichnet, erfunden wurde“, erklärt Valentin den Ursprung dieser für das heutige Leben auf der Erde zentralen Fähigkeit pflanzlicher Organismen, Sonnenlicht in biologisch verwertbare Energie umzuwandeln und dabei Sauerstoff freizusetzen.

„Grün- und Rotalgen konnten diese Fähigkeit entwickeln, nachdem ihre Vorfahren lebende Cyanobakterien in sich aufgenommen und die Photosynthese damit gewissermaßen gekapert haben – zum Vorteil beider Seiten, denn diese Symbiose brachte im Urmeer enorme Konkurrenzvorteile.“

Fusion von Grün- und Rotalge

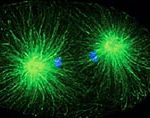

Bei den Braunalgen ging man bisher davon aus, dass sie aus einer Verschmelzung von photosynthetisch inaktiven, farblosen Zellen mit einer einzelligen Rotalge entstanden. Aber wie in einer früheren Studie über einzellige Kieselalgen konnten die AWI Forscher nun zeigen, dass auch Braunalgen der Fusion einer Grün- mit einer Rotalge entspringen und damit eine in Fachkreisen weit verbreitete Theorie widerlegen.

„Interessanterweise“, sagt Valentin, „haben wir in Braunalgen einen hohen Anteil von Genen gefunden, die charakteristisch für Grünalgen sind, darunter auch die bereits erwähnten, für vielzellige Landpflanzen typischen Gene für Kinasen und Transporter. Wie weit wir hier auf die Spur gemeinsamer Ursprünge vielzelligen Lebens gestoßen sind, müssen nun weitere Untersuchungen zeigen.“

„Unterseeische Wälder“

Aber auch unter ökologischen Gesichtspunkten sind Braunalgen ein spannendes Studienobjekt. An den Felsküsten polarer und gemäßigter Breiten spielen sie im Ökosystem eine ähnliche Rolle wie Bäume auf dem Festland. Manche Arten können eine Länge von bis zu 160 Metern erreichen. Diese „unterseeischen Wälder“ sind nicht nur ein wichtiger Lebensraum für Meerestiere. In Gegenden mit ausgeprägten Gezeiten fallen sie oft für mehrere Stunden trocken und zeigen eine enorme Stresstoleranz.

„Vor dem Hintergrund des Klimawandels interessiert uns nun, wie anpassungstolerant Braunalgen an UV-Licht und steigende Temperaturen sind, wie gut sie sich also auf veränderte Lebensbedingungen einstellen können“, nennt Valentin weitere Aspekte der Forschung im Alfred-Wegener-Institut an den Wäldern der Meere. „Außerdem sind Braunalgen erdgeschichtlich viel älter als die Landpflanzen. Die Vielfalt ihrer Stoffwechseleigenschaften ist enorm, aber kaum erforscht. Wenn wir die Fähigkeiten, die in ihrem Erbgut enthalten sind, besser kennen lernen, könnten sich daraus auch Ansatzpunkte für neue Produkte und Technologien ergeben.“

(idw – Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, 04.06.2010 – DLO)

4. Juni 2010