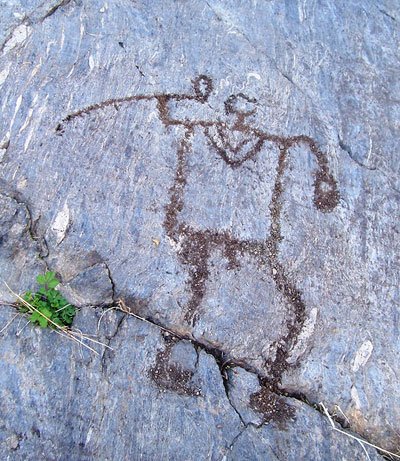

Schon in der Kupferzeit könnten unsere Vorfahren ins „Kino“ gegangen sein – und das in 3D und mit Surround-Sound. Statt in einem mit Technik ausgerüsteten Kinosaal fand ihr „Kino“ jedoch an Stätten mit Felsgravuren und guter Akustik statt, dort, wo sich akustische und visuelle Eindrücke zu einem „Kino im Kopf“ verbinden konnten. Diese These untersucht jetzt ein internationales Projekt mit modernsten digitalen Methoden. Die Forscher testen dabei neben der Akustik der Orte unter anderem, inwieweit sich Felsbild-Serien zu animierten Folgen verbinden lassen.

Das Kino wurde Ende des 19. Jahrhunderts erfunden – richtig oder falsch? Richtig, wenn man an moderne Formen des Kinos denkt. Doch die ursprüngliche Idee des Kinoerlebnisses, nämlich eine Geschichte visuell und auditiv zu vermitteln, scheint viel älter zu sein. Dessen Erfindung dürfte bis in die Kupferzeit zurückreichen. Darauf weisen Fundorte prähistorischer Felsgravuren hin, die Menschen aus der Ära von Ötzi bis Kaiser Augustus ein audiovisuelles Erlebnis boten. Diese liegen über ganz Europa verstreut. In Norditalien, wo sich die höchste Konzentration an Felsbildern und Fundorten befindet, werden diese nun im Rahmen des „Prehistoric Picture Project“ der Fachhochschule St. Pölten, der Universität Cambridge und der Bauhaus Universität Weimar untersucht. Dabei kommen für die Archäologie außergewöhnliche Instrumente und Methoden zum Einsatz – neueste digitale Medientechnologien erwecken so das prähistorische Kino zu neuem Leben.

Felsgravuren als Urzeitkino?

Im Zentrum des Projekts stehen prähistorische Felsgravuren, die in ganz Europa oftmals an verborgenen und schwer zugänglichen Plätzen liegen. Warum wurden gerade diese Plätze für die Felsbilder gewählt? Das war für die Archäologen bisher ein Rätsel. Umso spektakulärer ist folgende These von Frederick Baker, Mitarbeiter des Museum of Archaeology & Anthropology der University of Cambridge, der gemeinsam mit Christopher Chippindale von der FH St. Pölten das Projekt leitet: Die

Plätze der Felsbilder sind deshalb so ausgewählt worden, um den Betrachtern ein umfassendes visuelles und akustisches Erlebnis zu bieten – also quasi einen prähistorischen Kinofilm. Dieser These gehen die Forscher nun mit für die Archäologie außergewöhnlichen Methoden auf den Grund: modernsten digitalen Medientechnologien aus dem Bereich Film und Sound.