Mehrzellige Organismen entstanden sehr viel früher als bisher angenommen. Das zeigen mehr als 250 gut erhaltene Fossilien, die Forscher jetzt in Gabun entdeckt haben. Sie sind 2,1 Milliarden Jahre alt und damit fast 1,5 Milliarden Jahre älter als bisherige Belege mehrzelligen Lebens. Die jetzt in „Nature“ veröffentlichte Entdeckung zeigt zudem, dass es selbst damals schon eine große Vielfalt der Lebensformen gab.

Die ersten Lebensformen auf der Erde, entstanden vor vermutlich rund 3,5 Milliarden Jahren, waren prokaryotische Einzeller, einfache Organismen ohne Zellkern. Irgendwann später entwickelten diese Einzeller einen Zellkern und noch später schlossen sie sich zu mehrzelligen Organismen zusammen. Wann und wie dies genau geschah, liegt jedoch im Dunkeln. Denn die ersten bisher bekannten fossilen Belege für Leben stammten aus der Zeit vor rund 600 Millionen Jahren, der so genannten kambrische Explosion, einer Ära, in der komplexere mehrzellige Lebensformen sich besonders schnell ausbreiteten und differenzierten. Daher gingen Forscher bisher davon aus, dass die ersten Mehrzeller auch erst kurz vor dieser Zeit entstanden sein müssen.

Mehrzeller-Fossilien in 2,1 Milliarden Jahre alten Sedimenten

Doch neue Funde im afrikanischen Gabun haben diese Vorstellung jetzt komplett über den Haufen geworfen. Ein französisches Wissenschaftlerteam unter Leitung von Abderrazak El Albani vom Labor für Hydrogeologie und Bodenkunde der Universität von Poitiers und der französischen Wissenschaftsorganisation CNRS stieß nahe der Stadt Franceville auf perfekt erhaltene Fossilien von Lebensformen in 2,1 Milliarden Jahre alten Tonsedimenten. Die rund zehn bis zwölf Zentimeter großen Relikte sind zu groß und komplex strukturiert um von Einzellern zu stammen.

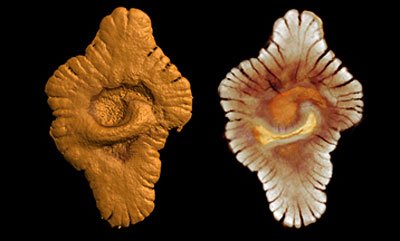

Die Forscher nutzten Isotopenanalysen, um die Verteilung organischer Materialien in den Versteinerungen zu bestimmen und auszuschließen, dass es sich um geologisch-chemische Strukturen handelte. Von den zurzeit mehr als 250 entdeckten Fossilien sind rund 100 bisher genauer untersucht worden. Bei einigen von ihnen setzten die Wissenschaftler einen hochauflösenden 3D-Scanner ein, der eine räumliche Rekonstruktion der Strukturen – und insbesondere auch der inneren Organisation – ermöglichte, ohne die Relikte zu zerstören oder zu beschädigen.