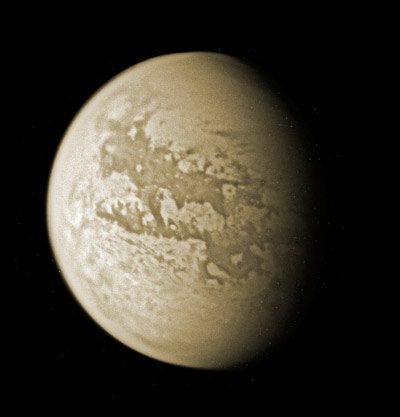

Auf dem Saturnmond Titan gibt es Gebirgszüge, die bis zu zwei Kilometer hoch sind. Wie sie entstanden, war bisher allerdings unklar. Ein neues Modell deutet jetzt daraufhin, dass möglicherweise ein allmähliches Schrumpfen und Zusammenziehen des Mondes die Faltungen und Berge bildete – ähnlich wie die Runzeln in einer trocknenden Rosine. Dieser jetzt im „Journal of Geophysical Research” postulierte Mechanismus setzt allerdings die Existenz eines flüssigen Ozeans unter der Eiskruste voraus.

Schon im Jahr 2005 enthüllten Radaraufnahmen der Cassini-Sonde, dass die höchsten Berggipfel auf dem Saturnmond Titan rund 2.000 Meter in die Höhe ragen. Die meisten Gebirgsketten ziehen sich in Äquatornähe in Ost-West-Richtung entlang – für Planetenforscher ein möglicher Hinweis auf einen gemeinsamen Ursprung dieser Ketten. Aber was die Gebirge schuf, war bisher unklar. Denn während bei anderen Eismonden des äußeren Sonnensystems eine Ausdehnung der Eiskruste oder andere geologische Prozesse als formende Prozesse nachgewiesen werden konnten, fehlte auf dem Titan davon bisher jede Spur.

Jetzt hat das Wissenschaftlerteam der Saturnsonde Cassini auf der Basis von Daten der Sonde ein neues Computermodell entwickelt, mit dem sie mögliche tektonische Prozesse des Saturnmonds erforschen können. Ausgehend von den bekannten geologischen und physikalischen Voraussetzungen auf dem Titan veränderten die Forscher ihr Modell so lange, bis es ihnen gelang, Gebirgsketten ähnlich der bestehenden wachsen zu lassen.

Eiskruste über flüssigem Ozean

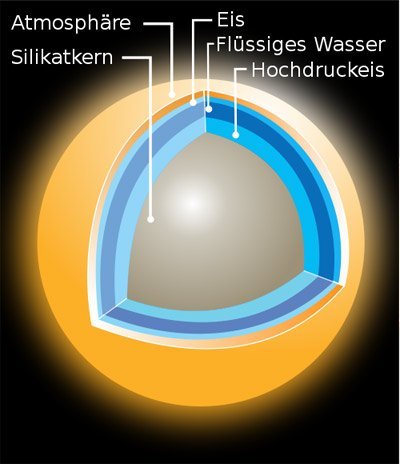

Es zeigte sich, dass solche Gebirgsformationen höchstwahrscheinlich durch ein Schrumpfen und Zusammenziehen der Eiskruste des Mondes gebildet worden sein könnten. Der Antrieb für eine solche Schrumpfung liegt dabei einer ganz spezifischen Schichtung des Titaninneren. Die Wissenschaftler gingen in ihrem Modell davon aus, dass der innere Kern des Mondes von einer sehr dichten Schicht aus hochdichtem Wassereis umgeben ist. Darauf folgt eine flüssige Schicht aus einem Wasser-Ammonium-Gemisch, bedeckt von der äußeren Wassereiskruste.