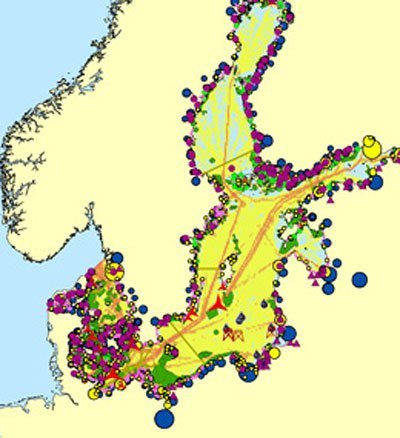

Es wird eng auf der Ostsee: Mit dem Wachstum verschiedener Wirtschaftszweige wie Schifffahrt, Windenergie, Fischerei und Tourismus in allen Anrainerstaaten wächst auch die Konkurrenz um Meeresflächen und Ressourcen, das zeigt ein jetzt veröffentlichte Analyse der Entwicklungen in den nächsten 20 Jahren. Erfolgt keine integrierte Raumplanung, droht eine hoffnungslose Übernutzung, so der WWF, Auftraggeber der Studie.

In dem Report „Zukunftstrends in der Ostsee“ hat die Umweltorganisation WWF fünfzehn Wirtschaftsbereiche und Nutzungsansprüche an den Ostseemeeresraum für die nächsten zwanzig Jahre analysieren lassen. Zu den untersuchten Wachstumsbranchen zählen neben Schifffahrt, Fischerei, Rohstoffabbau und Tourismus auch die Energieerzeugung durch Windanlagen und die Aquakultur.

Wachstumsbranchen Schiffahrt und Windenergie

Die Ostsee zählt bereits jetzt zu den weltweit am stärksten befahrenen Meeresregionen und verkraftet bis zu 15 Prozent der Weltschifffahrt. Der Transport von Öl in Tankern hat sich allein in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Laut WWF wird sich die Anzahl der Schiffe auf der Ostsee bis 2030 voraussichtlich noch einmal verdoppeln. Ein weiterer Anstieg der Öltransporte bis auf 400 Millionen Tonnen Öl wird ebenfalls prognostiziert. Mit dem zunehmenden Schiffsverkehr steigt auch das Unfallrisiko.

Der Sektor Offshore-Windenergie könnte seine Kapazitäten nach WWF-Angaben bis 2030 um 6.000 Prozent erhöhen, wenn alle bestehenden Pläne für Windfarmen umgesetzt würden. Ostseeweit würden dann 67 Windparks insgesamt rund 25.000 Megawatt Strom erzeugen. Die bis zu 150 Meter hohen Turbinen nähmen dann eine Fläche von 2.500 Quadratkilometern ein. Der wachsende Platzbedarf der Windparks wird damit zunehmend in Konkurrenz zu Ansprüchen anderer Sektoren wie Fischerei, Schifffahrt, Tourismus, Kabeltrassen oder Pipelinebau stehen. Alle diese Aktivitäten haben wiederum Auswirkungen auf die Meeresumwelt.