In der Gruppe von Galaxien, zu der auch der Andromeda-Nebel und unsere Milchstraße gehören, gibt es rund 100 Milliarden Sterne. Nach Berechnungen von Astronomen müssten es eigentlich noch erheblich mehr sein. Physiker haben nun möglicherweise endlich eine Erklärung für diese bisher so rätselhafte Diskrepanz gefunden.

Die Wissenschaftler der Universität Bonn und der schottischen University of St. Andrews stellen die Ergebnisse ihrer neuen Studie jetzt in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ vor.

Baby-Boom im Universum

Im Universum entstehen rund um die Uhr neue Sterne – in der Milchstraße sind es momentan etwa zehn pro Jahr. Diese Geburtenrate schwankt, früher lag sie teilweise um ein Vielfaches höher. Aus den Werten in der Vergangenheit lässt sich im Prinzip berechnen, wie bevölkert das All heute sein müsste. Das Problem: Die Ergebnisse derartiger Kalkulationen stimmen nicht mit den tatsächlichen Beobachtungen überein.

„Eigentlich müsste es viel mehr Sterne geben, als wir tatsächlich sehen“, sagt der Astrophysiker Jan Pflamm-Altenburg vom Argelander-Institut für Astronomie der Uni Bonn.

Sag mir, wo die Sterne sind

Seit Jahren suchen Astronomen weltweit nach einer plausiblen Erklärung für diese Diskrepanz. Zusammen mit Carsten Weidner von der schottischen St. Andrews University scheinen Pflamm-Altenburg und der Bonner Astrophysik-Professor Pavel Kroupa nun des Rätsels Lösung gefunden zu haben: Vermutlich hat man die Geburtenrate bislang einfach zu hoch eingeschätzt. Ganz so simpel, wie sich diese Antwort anhört, ist sie aber nicht: Der Schätzfehler schlägt nämlich wohl nur in Zeiten besonders hoher Sternenproduktion zu.

Der Grund dafür liegt in der Art und Weise verborgen, wie Astronomen die Geburtenrate berechnen. „Für das lokale Universum – also die Milchstraße als unsere Heimat sowie die Galaxien in ihrer Nähe – ist das relativ einfach“, erklärt Kroupa. „Hier ist man in der Lage, mit Hilfe von Riesenteleskopen die jungen Sterne abzuzählen.“

„Dicke“ Sternenkinder

Das Problem dabei: Diese Methode funktioniert nur für unsere nähere Umgebung. Viele Galaxien sind dagegen so weit entfernt, dass selbst das beste Teleskop kleinere Sterne in ihnen einfach übersieht. Glücklicherweise ist den Wissenschaftlern zufolge aber unter den Neuankömmlingen am Firmament hin und wieder ein besonders großer Brocken. Auch wenn man ihn nicht direkt als individuellen Stern entdecken kann, hinterlässt er selbst im Licht extrem weit entfernter Galaxien noch seine Spur. Die Anzahl der großen Brocken bestimmt dabei die Stärke dieser Spur.

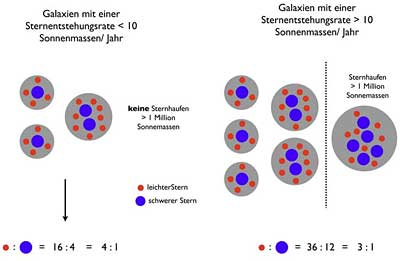

In unserer näheren Umgebung treten diese großen Brocken mit einer festen Wahrscheinlichkeit auf: Auf ein „dickes“ Sternenkind kommen stets etwa 300 Leichtgewichte. Dieses Zahlenverhältnis schien bislang universell. Daher reichte es den Astronomen bei weiter entfernten Galaxien aus, die Zahl der großen Brocken zu kennen: Durch Multiplikation mit dem Faktor 300 ließ sich daraus ja ganz einfach die Gesamtzahl der neugeborenen Sterne bestimmen.

Überbevölkerung im All

Seit kurzem zweifeln jedoch einige Bonner Astronomen um Kroupa das feste Zahlenverhältnis an. Ihre Idee: Zu Zeiten, in denen in den galaktischen Kreißsälen Hochkonjunktur herrscht, kommen dort deutlich mehr Schwergewichte zur Welt als normal. Ursache ist nach dieser Theorie das „stellar crowding“ – eine stellare Überbevölkerung.

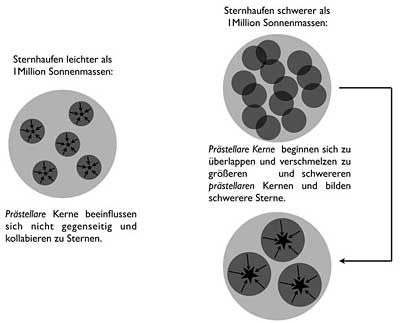

Sterne sind nämlich keine Einzelkinder, sondern kommen in Gruppen zur Welt, als so genannte Sternhaufen. Diese Haufen sind bei ihrer Geburt immer ähnlich groß – ganz egal, ob sie nun 100 Sternenembryos enthalten oder aber 100.000.

Gedränge im Sternenhaufen

In Sternhaufen kann also in Zeiten einer hohen Geburtenrate ein ganz schönes Gedränge herrschen. Astronomen bezeichnen besonders massereiche Haufen auch als „ultrakompakte Zwerggalaxien“, abgekürzt UCDs. In ihnen ist die Enge so groß, dass die jungen Sterne im Laufe ihrer Entstehung teilweise verschmelzen. Es entstehen also mehr massereiche Sterne als normal. Das Verhältnis „klein zu groß“ liegt dann also beispielsweise nur noch bei 50 zu 1. „Anders gesagt: In den UCDs wurde die Zahl der neu entstandenen kleinen Sterne bislang bei weitem zu hoch eingeschätzt“, erklärt Weidner.

Die Forscher aus Bonn und St. Andrews haben die Geburtenraten nun nach den Vorhersagen der „stellar crowding“-Theorie korrigiert. Mit ermutigendem Ergebnis: Sie kamen dadurch tatsächlich auf die Sternenzahl, die man heute sieht.

(idw – Universität Bonn, 19.11.2010 – DLO)