Astronomen haben erstmals einen Planeten um einen anderen Stern identifiziert, dessen Atmosphäre mehr Kohlenstoff als Sauerstoff enthält. Damit eröffnet er eine ganz neue Klasse von Exoplaneten. Wie die Forscher in „Nature“ berichten, muss WASP-12b, ein so genannter „heißer Jupiter“, diesen Kohlenstoff bereits bei seiner Entstehung aufgenommen haben. Das aber bedeutet, dass es auch kleinere, erdähnlichere Exoplaneten geben könnte – und damit völlig neue Möglichkeiten der Lebensentstehung im All.

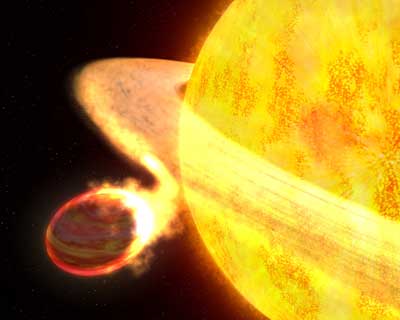

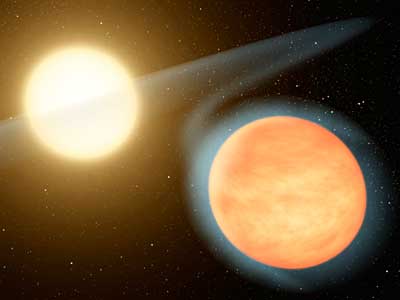

Der im Jahr 2008 entdeckte extrasolare Planet WASP-12b liegt rund 1.200 Lichtjahre von der Erde entfernt in der Konstellation Auriga und gehört zu den „heißen Jupitern“: Planeten, die etwas größer sind als der Gasriese unseres Sonnensystems, und ihren Zentralstern extrem nah umkreisen. WASP-12b tut dies sogar so nah, dass ein Teil seiner Atmosphäre bereits vom Stern abgesaugt wird und seine Oberflächentemperaturen bei ungemütlichen 2.200°C liegen. Der Theorie nach sollte die Atmosphäre eines solchen heißen Jupiters vor allem Wasserdampf enthalten, kombiniert mit sehr viel weniger Methan. Das Element Sauerstoff müsste daher rund doppelt so häufig vertreten sein wie Kohlenstoff.

Planetenlicht gibt Hinweise auf Atmosphären-Zusammensetzung

Jetzt jedoch hat ein Team von Astronomen genau diese Annahme wiederlegt. Unter Leitung von Joe Harrington von der Universität von Central Florida und Nikku Madhusudhan von der Princeton Universität nahmen die Forscher die Atmosphäre von WASP-12b noch einmal genauer unter die Lupe. Mit Hilfe des Spitzer-Weltraumteleskops der NASA analysierten sie das kurz vor dem Verschwinden des Planeten hinter seinem Zentralstern abgestrahlte Licht in vier Wellenlängenbereichen. Diese Daten ergänzten sie durch vorherige Beobachtungen in drei weiteren Wellenlängenbereichen durch das Canada-France-Hawaii Telescope auf Hawaii.

Die so gewonnenen spektrometrischen Daten werteten die Forscher dann mit Hilfe eines von Madhusudhan entwickelten Computerprogramms aus: Dieses berechnet unter anderem aus der Temperaturverteilung und physikalischen Gesetzmäßigkeiten die Häufigkeit der Atome und Moleküle in der Planetenatmosphäre und erzeugt daraus ein Spektralmodell in verschiedenen Wellenlängen, das mit dem tatsächlich gemessenen Spektrum verglichen werden kann. Über den Abgleich von Millionen Variablenkombinationen und eine statische Auswertung lässt sich so die wahrscheinlichste Zusammensetzung der Atmosphäre ermitteln.