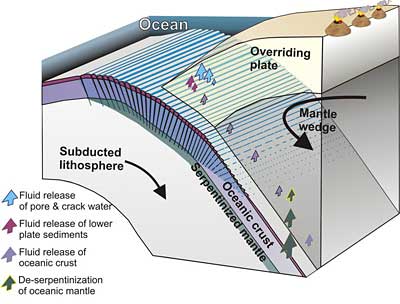

Wasser sorgt für Magmabildung

Der Druck und die hohen Temperaturen pressen es dort teilweise wieder aus der abtauchenden Platte heraus und das Wasser steigt in Richtung Erdoberfläche. Auf dem Weg sorgt es dafür, dass sich Magma bildet. Deshalb sind alle Subduktionszonen landseitig von regem Vulkanismus geprägt.

„Bisher wussten wir, dass der Eintrag an Wasser in den Erdmantel durch Subduktionszonen groß ist und dass es im Zusammenhang mit den Vulkanen wieder freigesetzt wird. Aber der genaue Weg, den das Wasser in die Tiefe und wieder zur Oberfläche nimmt, konnte bislang nicht zusammenhängend gezeigt werden“, erklärt die Geophysikerin Tamara Worzewski, die im Kieler Sonderforschungsbereich „Fluide und Volatile in Subduktionszonen: Klima-Rückkopplungen und Auslösemechanismen von Naturkatastrophen“ genau diese Prozesse untersucht.

Weg des Wassers erforscht

Jetzt konnte sie zusammen mit Marion Jegen und Professorin Heidrun Kopp vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) sowie mit den Kollegen Heinrich Brasse von der Freien Universität Berlin und Waldo Taylor aus Costa Rica erstmals den gesamten Weg des Wassers vom Ozeanboden bis in 120 Kilometer Tiefe und wieder zurück an die Erdoberfläche anhand von elektromagnetischen Messergebnissen darstellen.

Für ihre Untersuchungen nutzte das Team die Methode der so genannten Magnetotellurik. Hierbei messen spezielle Geräte Änderungen im elektromagnetischen Feld der Erde, die Aussagen über die Verteilung der Leitfähigkeit im Untergrund zulassen. „Wasserhaltiges Gestein besitzt eine hohe Leitfähigkeit und ist deshalb mit dieser Messmethode gut aufzuspüren“, erklärt Worzewski.

An Land hat sich die Methode für die Erforschung des Untergrundes vielfach bewährt. Am Meeresboden ist ihr Einsatz noch recht neu. „Das liegt einfach daran, dass Messungen in großen Meerestiefen schwierig sind“, erklärt Jegen. Die Forscherin hat die marine Magnetotellurik in Deutschland etabliert sowie für den Einsatz am Meeresboden weiterentwickelt.

Wasserkreislauf in Subduktionszonen visualisiert

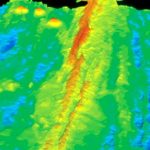

So konnte in den Jahren 2007 bis 2008 erstmals eine durchgehende Messkette über die Subduktionszone vor Costa Rica gelegt werden. Diese reichte von 200 Kilometern vor der Küste bis 160 Kilometer hinter die costa-ricanische Vulkankette. „Landseitig kamen Geräte der Freien Universität Berlin zum Einsatz, am Meeresboden lagen unsere neu entwickelten Messgeräte aus Kiel“, berichtet Jegen.

Anhand der so gewonnenen Daten konnten Worzewski und ihre Co-Autoren jetzt erstmals den Wasserkreislauf in Subduktionszonen visualisieren. „Es gibt sogar Hinweise dafür, dass eine lokale Wasseranreicherung in der Erdkruste global an allen Subduktionszonen auftritt“, sagt die Forscherin, „allerdings ist zur Klärung der genauen Ursachen noch weitere Forschung notwendig.“

(Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, 21.12.2010 – DLO)

21. Dezember 2010