Nie in den vergangenen 2.000 Jahren war das Wasser des arktischen Nordatlantiks so warm wie heute. Dies belegt jetzt eine in „Science“ veröffentlichte Untersuchung von Meeressedimenten am westlichen Kontinentalhang Spitzbergens. Demnach schwankten die Temperaturen des einströmenden Meerwassers mehrfach um einige zehntel Grad, in den letzten 100 Jahren jedoch erwärmte es sich um 1,5°C. Hält dieser Trend an, könnte dies dramatische Folgen für die Eisbildung und Eisbedeckung im Arktischen Ozean haben.

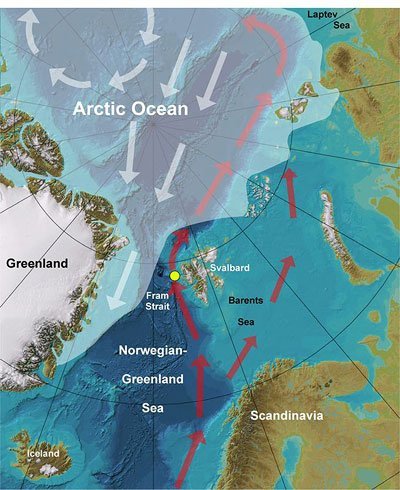

Die Framstraße zwischen Grönland und Spitzbergen ist die wichtigste Verbindung zwischen dem Arktischen Ozean und den übrigen Weltmeeren. Auf der Ostseite der Meeresstraße fließen warme und salzreiche Wassermassen aus dem Nordatlantik in die Arktis. Dieser warme Strom, die nördlichste Fortsetzung des Golfstroms, sorgt sogar im Winter für überwiegend eisfreie Bedingungen westlich von Spitzbergen. Wie sich die Klimabedingungen in der Framstraße in den letzten 2.000 Jahren entwickelt haben untersuchten jetzt Wissenschaftler des Kieler Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) gemeinsam mit Kollegen aus Mainz, Bremerhaven, Tromsö in Norwegen und Boulder in den USA.

Foraminiferen als Klimaarchiv

Da kontinuierliche meteorologische und ozeanographische Messdaten nur etwa 150 Jahre zurückreichen, müssen die Wissenschaftler für die Untersuchung des Klimas der Vergangenheit indirekte Klimaarchive nutzen. Für die Rekonstruktion der Wassertemperaturen in der Framstraße nutzten die Autoren Foraminiferen, tierische Einzeller, die in Wassertiefen von 50 bis 200 Metern leben und während ihres Lebenszyklus Kalkschalen ausbilden. Anhand der Artzugehörigkeit und chemischen Zusammensetzung dieser im Meeresboden erhaltenen Schalen können die Forscher die ozeanischen und klimatischen Bedingungen der Vergangenheit rekonstruieren.

Die Auswertung dieser Daten zeigte, dass die Wassertemperaturen des einströmenden Atlantikwassers in der östlichen Framstraße im Verlauf der vergangenen 2.000 Jahre immer wieder um mehrere Zehntel Grad Celsius schwankten. „Besonders kalt war es während der ,Kleinen Eiszeit’, von etwa Mitte des 15. bis ins späte 19. Jahrhundert“, erklärt Koautorin Kirstin Werner vom IFM-GEOMAR.