Der Überriesenstern HD 62623 steht am Abgrund des Todes – und ist trotzdem von einer Staubscheibe umgeben, wie sie sonst nur für neugeborene Sterne typisch ist. Warum? Eine Antwort darauf hat jetzt das erste detaillierte dreidimensionale Bild dieses Sterns und seiner unmittelbaren Umgebung gewonnen. Astronomen gewannen es, indem sie Abbildungstechniken der Radioastronomie nun auch zur Analyse optischer interferometrischer Daten einsetzten. Wie die Forscher jetzt in der Fachzeitschrift „Astronomy and Astrophysics“ berichten, könnte die Präsenz eines nicht direkt sichtbaren Begleitsterns für die Staubscheibe verantwortlich sein.

HD 62623 ist ein exotischer Überriese. Bei diesem Sternentyp handelt es sich um extrem leuchtkräftige Sonnen. Ihre Strahlung ist so intensiv, dass die energiereichen Photonen einen starken Sternwind hervorrufen. Im Gegensatz zu seinem wohlbekannten Zwilling, dem hellen Stern Deneb im Schwan, und nahezu allen Sternen seiner Spektralklasse, ist HD 62623 allerdings nicht „nackt“. Stattdessen ist er von einer dichten und komplexen Hülle aus Plasma und Staub umgeben. Doch genau dies gibt den Astronomen Rätsel auf. Denn normalerweise erzeugen die hellen Überriesen einen so starken „Wind“ aus Strahlung und Teilchen, dass keine Materie in unmittelbarer Nähe des Sterns kondensieren kann. Warum aber hat HD 62623 trotzdem diese Hülle?

Radioastronomie-Methode für optische Interferometrie eingesetzt

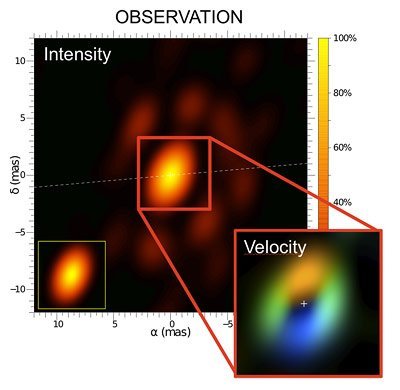

Genau dieses Rätsel hat jetzt ein Forscherteam unter Leitung von Florentin Millour vom Observatoire de la Côte d’Azur und Anthony Meilland vom Max Planck Institut für Radioastronomie gelöst. Es gelang ihnen erstmals, die genaue Geometrie und Dynamik der Staubhülle abzubilden und daraus erste Rückschlüsse über die Ursache der Hülle zu ziehen. Entscheidendes Werkzeug dafür war das „Amber“-Instrument am Interferometer des Very Large Telescope in Chile.

Durch Interferometrie können Teleskope so zusammengekoppelt werden, dass sie wie ein einziges großes Spiegel- oder Radioteleskop wirken. Das Amber-Instrument erhöht speziell die Qualität optischer Interferometrie durch die bisher nur in der Radioastronomie übliche Methode der Selbstkalibrierung. Die resultierenden Aufnahmen kombinieren räumliche Informationen mit denen zur Geschwindigkeit verschiedener Bildkomponenten.