Physiker haben erstmals eine Tarnkappe konstruiert, die nicht nur Infrarot- oder Mobilfunkwellen umlenkt, sondern auch für den Menschen sichtbares, rotes Licht. Sie ist zudem die erste 3D-Tarnkappe, die einen unter einer Wölbung verborgenen Gegenstand auch bei seitlicher Ansicht „unsichtbar“ machen kann. Die Tarnkappe beruht auf einem Metamaterial, dessen Struktur einem Stapel Holzscheite ähnelt. Anwendung könnte dieses in einer Vielzahl lichtbasierter Technologien finden, wie Linsen, Solarzellen, der Chip-Herstellung und der Datenkommunikation.

Tarnkappen funktionieren, indem Lichtwellen in ihrem Material so gelenkt werden, dass sie die Tarnkappe wieder verlassen, als ob sie nie mit dem zu tarnenden Objekt in Berührung gekommen wären – das Objekt ist somit für den Betrachter unsichtbar. Die exotischen optischen Eigenschaften des Tarnmaterials werden mit komplexen mathematischen Werkzeugen berechnet, die denen der Einsteinschen Relativitätstheorie ähneln. Erreicht werden diese Eigenschaften durch eine spezielle Strukturierung des Tarnmaterials. Sie muss kleiner als die Wellenlänge des Lichts sein, das abgelenkt werden soll.

Tarnkappen für Radar- und Mobilfunkwellen

So kann beispielsweise für die relativ großen Rundfunk- oder Radarwellen ein Material verwendet werden, „das fast mit der Nagelschere produziert werden kann“, erklärt Professor Martin Wegener vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Bereits im vergangenen Jahr präsentierte die Gruppe Wegener in der renommierten Fachzeitschrift Science die erste 3D-Tarnkappe. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es lediglich Tarnkappen in Wellenleitern, die praktisch zweidimensional waren. Sobald man aus der dritten Dimension auf die Struktur schaute, war die Wirkung dahin.

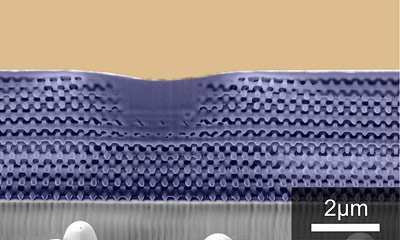

Die Karlsruher Tarnkappe konnte mit einer entsprechend filigranen Strukturierung für einen Wellenlängenbereich von 1.500 bis 2.600 Nanometern konstruiert werden. Dieser Wellenlängenbereich ist für das menschliche Auge noch nicht wahrnehmbar, spielt jedoch in der Telekommunikation eine große Rolle. Den Durchbruch ermöglichte das am CFN entwickelte Verfahren des direkten Laserschreibens (DLS). Mit diesem Verfahren können winzige 3D-Strukturen mit optischen Eigenschaften erzeugt werden, die es in der Natur nicht gibt – sogenannte Metamaterialien. Die KIT-Wissenschaftler verbesserten nun das ohnehin schon extrem feine Verfahren des direkten Laserschreibens weiter.