Antibiotika gehören zu den großen Errungenschaften der Medizin. Doch immer häufiger fällt die einstige Allzweckwaffe im Kampf gegen Infektionskrankheiten aus: Bakterien entwickeln zunehmend Resistenzen gegen Antibiotika. Forscher haben jetzt ein Therapieäquivalent gefunden, das Penicillin und Co. künftig ersetzen könnte: antimikrobielle Peptide, kurze Aminosäureketten mit keimtötender Wirkung.

Immer mehr Krankheitserreger sind immun gegen Antibiotika, einige Bakterien lassen sich schon heute nicht mehr bekämpfen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor wachsenden Resistenzen gegen die einst so potenten Medikamente. Wenn nicht schnell Gegenmaßnahmen ergriffen würden, könnten schon bald zahlreiche häufig vorkommende Infektionen nicht mehr behandelt werden, so WHO-Chefin Margaret Chan. Nach Angaben der WHO steckten sich 2010 fast eine halbe Million Menschen mit einer Form der Tuberkulose an, die gegen viele Antibiotika unempfindlich ist – ein Drittel der Erkrankten starb. Als Ursache für die wachsende Verbreitung resistenter Erreger nennt die Organisation den unsachgemäßen Einsatz von Penicillin und Co.

Kurze Aminosäureketten als Mikrobenkiller

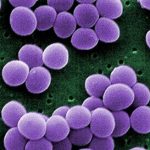

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig haben jetzt eine Alternative zu den etablierten Antibiotika gefunden: Antimikrobielle Peptide sollen künftig den Kampf mit den Krankheitserregern aufnehmen. „Wir haben bereits 20 dieser kurzen Ketten von Aminosäuren identifiziert, die zahlreiche Keime abtöten“, erklärt Andreas Schubert, Gruppenleiter am IZI. „Darunter fallen Enterokokken, Hefen und Schimmelpilze, aber auch humanpathogene Bakterien wie der Streptococcus mutans, der in der Mundhöhle Karies erzeugt. Sogar der multiresistente Krankenhauskeim Staphylococcus aureus wurde in unseren Tests in seinem Wachstum stark beeinträchtigt.“

Rekombiniert aus bekannten Bakteriziden

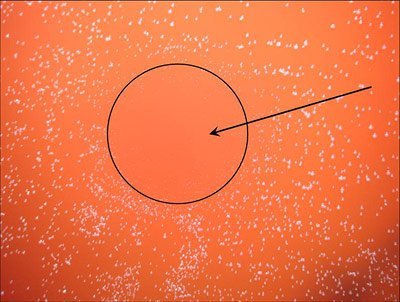

Aus bekannten fungizid und bakterizid wirkenden Peptiden erzeugten die Forscher zunächst Sequenzvariationen und testeten diese in vitro an unterschiedlichen Keimen. Die Fäulniserreger wurden etwa eine Stunde lang mit den künstlich hergestellten antimikrobiellen Peptiden inkubiert. Da die neu erzeugten Peptide kationische, das heißt positiv geladene Aminosäurereste besitzen, können sie an die negativ geladene Bakterienmembran binden und diese durchdringen. Bei ihren Tests verglichen die Forscher die Überlebensfähigkeit der Erreger im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle. Den Fokus legten die Experten auf Peptide mit einer Länge von weniger als 20 Aminosäuren.