Luftblasen im Eis als Klimaanzeiger

Eisbohrkerne zählen aufgrund ihrer zeitlich feinen Auflösung und relativ langen Messreihen zu den aussagekräftigsten Klimaarchiven. Die Schichten des Eises entstehen, indem Schnee auf ihre oberste Schicht fällt, dort verdichtet wird und im Laufe der Zeit eine neue Eisschicht bildet. Diese Schicht enthält dann nicht nur Luftbläschen und Spurengase aus jener Zeit, sondern archiviert auch die Wasser-Isotopen-Zusammensetzung des Niederschlags, mithilfe derer die Wissenschaftler weit in die Klimageschichte zurückblicken können.

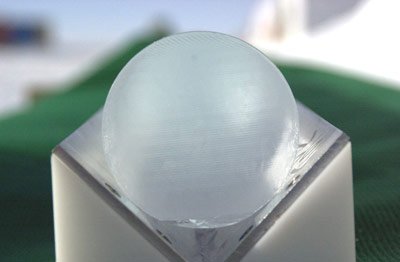

Sägen eines Eiskerns im Eislabor des Alfred-Wegener-Instituts © Hero Lang

„Die längsten Bohrkerne aus dem grönländischen Eisschild reichen bis in die letzte Warmphase, also etwa 120.000 Jahre zurück. Das Eisarchiv der Antarktis dagegen umfasst die vergangenen 800.000 Jahre“, so Knorr. Die Forscher verglichen in einem ersten Schritt Temperaturdaten aus grönländischen und antarktischen Eisbohrkernen der letzten 100.000 Jahre miteinander. Der grönländische Bohrkern stammte vom Eisschild im Zentrum der Insel. Die antarktischen Bohrkerne hatten Wissenschaftler im Jahr 2004 am so genannten Dome C auf dem ost-antarktischen Plateau geborgen.

Beide Eisbohrkerne bestätigten für diesen Zeitraum das „Klimawippen“-Modell. „Die Daten aus den ersten 100.000 Jahren haben so überzeugend zusammengepasst, dass wir beschlossen, noch weiter in die Vergangenheit zu schauen“, berichtet Knorr. Anhand der real existierenden Daten aus der Antarktis berechneten die Forscher nun eine „künstliche“ Temperatur-Zeitreihe für Grönland, die bis zu 800.000 Jahre zurückgeht.

Schnelle Klimaumschwünge kamen früher häufiger vor

Die Temperaturkurve für Grönland lässt den Rückschluss zu, dass die schnellen Klima-Umschwünge auf Grönland während der letzten Eiszeit keine Ausnahmeerscheinung waren. Sie sind in der Klimageschichte der letzten 800.000 Jahre offenbar in jeder Eiszeit aufgetreten. „Wir können mit unserer künstlichen Zeitreihe zeigen, dass im Laufe der letzten 800.000 Jahre plötzliche Klimaveränderungen anscheinend ein fester Bestandteil von Eiszeiten und beim Vergehen dieser waren. Das ist ein Resultat, dass definitiv Anlass zu weiterer Forschung gibt, da schnelle Klimaänderungen somit möglicherweise nicht nur eine passive Begleiterscheinung sind, sondern auch eine aktive Rolle beim Vergehen der Kaltzeiten gespielt haben könnten“, sagt Knorr.

Dass der Verlauf der errechneten Klimakurve mit der Realität übereinstimmt, zeigte der „höhlentrest“: Die Forscher verglichen dafür ihre Kurve mit Klimadaten aus Höhlen in der zentral-chinesischen Provinz Hubei. „Heute weiß man, dass sich während besonders kalter Phasen im Nordatlantik die atmosphärische Zirkulation so stark veränderte, dass der Sommermonsun in China schwächer ausfiel. Diese Niederschlagsmuster finden sich noch heute in den Stalagmiten, die in diesen Höhlen wachsen und deren Klimaarchiv bis zu 400.000 Jahre zurückreicht“, sagt Knorr.

Neuer Einblick in Wechselphase zwischen Eiszeit und Warmzeit

Diese neuen Erkenntnisse könnten helfen, besser zu verstehen, wie es zum Wechsel von einer Eiszeit zur anschließenden Warmzeit kommt. Bisher stellt diese Übergangsphase die Wissenschaftler noch immer vor Rätsel. Zunächst einmal aber wollen die Forscher jetzt herausfinden, welche speziellen Prozesse diese Klima-Umschwünge initiieren und steuern.

Zudem stehen sie vor der Aufgabe, diese Phänomene mit Klimamodellen zu simulieren und die bestimmenden Mechanismen zu identifizieren. „Die künstliche Temperaturkurve für Grönland könnte in Zukunft außerdem als gute Vergleichsgröße dienen“, sagt Knorr. Wissenschaftlern dürfte es mit ihrer Hilfe leichter fallen, das genaue Alter anderer Eis- und Sedimentproben besser einzugrenzen. (Science, 2011; doi: 10.1126/science.1203580)

(Alfred-Wegener-Institut für Polar- und

Meeresforschung, 27.10.2011 – NPO)

27. Oktober 2011