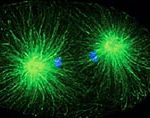

Ein solches Desaster im Erbgut bezeichnen Wissenschaftler mit dem Begriff Chromothripsis. Das erst kürzlich entdeckte Phänomen tritt bei etwa zwei bis drei Prozent aller Krebserkrankungen auf. Es entsteht wahrscheinlich durch ein einzelnes Ereignis in der Zelle, das die Chromosomen geradezu explodieren lässt. Eine allmähliche Anhäufung einzelner Mutationen, wie man sie von den meisten Krebserkrankungen kennt, kann ein solches Durcheinander nicht erklären.

Chromosomen-Chaos keineswegs selten

Die Heidelberger Forscher unterzogen daraufhin Gewebeproben von 98 Medulloblastomen einer Erbgutanalyse. In 13 der 98 Proben entdeckten sie das für Chromothripsis typische Chromosomen-Chaos. Elf dieser 13 Proben stammten von den besonders aggressiven SHH-Medulloblastomen. Unter diesen elf fanden die Forscher in zehn Fällen Mutationen im Gen für p53, die größtenteils erblich bedingt waren.

„Bei allen Patienten mit einem ererbten p53-Defekt finden wir das Chromosomen-Chaos in den Krebszellen. Dagegen weist keine Tumorprobe mit intaktem p53-Gen das Schadensmuster auf – der Zusammenhang ist hoch signifikant“, erklärt Lichter. „Eine p53-Mutation prädisponiert die Zelle offenbar für Chromothripsis. Allerdings wissen wir noch nicht, ob die Mutation die Chromosomen anfälliger und zerbrechlicher macht oder aber ob sie die Zelle trotz Chromosomen-Chaos am Leben erhält. Eigentlich wäre der Zelltod die normale Reaktion auf so massive Erbgutschäden“, ergänzt sein Kollege Korbel.

Ungewöhnliche Häufung von Chromothripsis

Eine derartige Häufung von Chromothripsis bei einer einzelnen Krebsart war den Forschern zufolge bislang nicht bekannt, ebenso wenig ein Zusammenhang zwischen Chromothripsis und einem bestimmten Gendefekt. „Wir prüfen daher, ob wir nicht in Zukunft bei allen Patienten mit SHH-Medulloblastomen nach erblichen p53-Mutationen suchen sollen“, sagt Pfister. „Liegt eine solche Mutation vor, so haben die Betroffenen, möglicherweise auch deren Angehörige, ein besonders hohes Krebsrisiko – ohne davon zu wissen. Entdecken wir einen erblichen p53-Defekt, so können wir engmaschige Früherkennungsuntersuchungen empfehlen, um mögliche Tumoren rechtzeitig in einem besser behandelbaren Stadium zu entdecken.“

Noch ein weiterer Grund spricht dafür, bei Patienten mit SHH-Medulloblastomen nach erblichen p53-Mutationen zu fahnden: Liegt eine solche Mutation vor, so ist besondere Vorsicht bei der Wahl der Behandlungsmethoden geboten, denn Strahlentherapie und auch einige Zytostatika wirken, indem sie das Erbgut schädigen. Bei Menschen mit ererbtem p53-Defekt ist die DNA-Reparatur jedoch in allen Körperzellen beeinträchtigt, so dass therapiebedingte DNA-Schädigungen leicht zu weiteren Krebserkrankungen führen könnten.

Zusammenhang zwischen p53-Mutationen und Chromothripsis auch bei anderen Krebserkrankungen

Nach ihrer Entdeckung bei SHH-Medulloblastomen suchten die Heidelberger Forscher auch bei anderen Krebserkrankungen, für die Genom-Daten vorliegen, nach einem Zusammenhang zwischen p53-Mutationen und Chromothripsis. Tatsächlich fanden sie das chaotische Chromosomenmuster auch bei der akuten myeloischen Leukämie (AML) in etwa der Hälfte aller Fälle, die eine p53-Mutation aufwiesen.

„Dass Mutationen im p53-Gen eine Rolle bei der Entstehung von Chromothripsis spielen, hätten wir ohne die Kombination aus klinischer Expertise und der Krebsgenom-Analyse nie entdeckt“, so Lichter. „Die Sequenzierung ganzer Krebsgenome wird uns in Zukunft immer mehr Einblicke in die molekulare Entstehungsgeschichte vieler Krebserkrankungen verschaffen, so dass wir bessere und gezieltere Therapien entwickeln können.“ (Cell, 2012; DOI: 10.1016/j.cell.2011.12.013.)

(Deutsches Krebsforschungszentrum, 23.01.2012 – DLO)

23. Januar 2012