Recycling nach chemischer Putzaktion

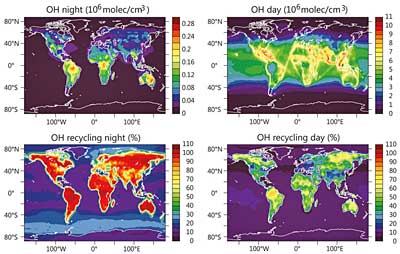

Messungen der Konzentration von OH-Radikalen über tropischen Regenwäldern zufolge werden die OH-Radikale recycelt, nachdem sie eine chemische Putzaktion erledigt haben. Daher hat sich die Selbstreinigungskraft der Atmosphäre als relativ stabil gegenüber der Luftverschmutzung erwiesen.

Domenico Taraborrelli hat mit seinen Kollegen am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz nun den Einfluss eines bestimmten Recycling-Mechanismus für die Hydroxylradikale auf die OH-Bilanz in der Atmosphäre geklärt. Die Schlüsselrolle spielt darin eine Substanz, die bislang nur dafür bekannt war, bei ihrem Abbau Hydroxylradikale zu verbrauchen: Isopren.

Die flüchtige organische Verbindung entweicht natürlicherweise in großen Mengen aus Pflanzen in die Atmosphäre und bildet mit anderen chemisch verwandten Terpenen einen Hauptbestandteil der für viele Pflanzendüfte wichtigen ätherischen Öle. Rund 500 Millionen Tonnen Isopren produziert die Vegetation nach Schätzungen von Forschern jährlich, wobei der größte Teil bei Tag in den tropischen Regenwäldern entsteht.

Hydroxyl-Konzentration bestimmt, wie Isopren abgebaut wird

„Wir haben entdeckt, dass das System komplexer ist, denn die Oxidation von Isopren trägt sowohl zum Abbau wie auch zur Bildung der OH-Radikale bei, so dass sich die Reaktion selbst puffert“, sagte Taraborrelli. „Die Effizienz, mit der OH-Radikale gebildet werden, hängt also von der OH-Konzentration ab.“ Ist diese hoch, wird wenig recycelt, ist sie niedrig, entsteht viel.

„Mit der Pufferwirkung können wir erklären, warum über Regenwäldern deutlich höhere Hydroxyl-Konzentrationen gemessen werden, als die Modelle der Atmosphärenchemie bislang berechneten“, so der Forscher weiter.

Globales Modell der Atmosphärenchemie erweitert

Diesen Widerspruch lösten er und seine Kollegen auf, indem sie ein globales Modell der Atmosphärenchemie um eine komplexe Kaskadenreaktion erweiterten. Demnach wandeln OH-Radikale Isopren zunächst in ein Hydroperoxyaldehyd (HPAL) um. Was nun weiter geschieht, hängt davon ab, wie viele OH-Radikale durch die Luft schwirren.

Ist ihre Konzentration niedrig, reagiert HPAL mit molekularem Luftsauerstoff in einer Kette von Reaktionen weiter, die vom Sonnenlicht gestartet werden. Dabei entstehen unterm Strich mehr OH-Radikale, als die anfängliche Reaktion zu HPAL verbraucht. Enthält die Luft einen hohen Anteil an OH-Radikalen, bauen diese HPAL weiter ab. Die OH-Konzentration sinkt somit weiter.

„Für die Wechselwirkung zwischen Biosphäre und Atmosphäre ist die Stabilisierung der OH-Radikalmenge sehr bedeutsam, da große Waldgebiete auf diese Weise ihre Selbstreinigungskraft erhalten können“, sagt Taraborelli. Die Mainzer Atmosphärenforscher vermuten sogar, dass auch flüchtige organische Verbindungen, die durch menschliche Aktivitäten freigesetzt werden, die Selbstreinigungskraft der Atmosphäre auf ähnliche Weise puffern könnten wie Isopren.

„Natürliche Ökosysteme sind besser gepuffert als vermutet“

Dass sich die Selbstreinigungskraft der Atmosphäre recht robust gegen Luftverschmutzung zeigt, dürfte nach Angaben der Forscher auch dem Weltklima zugutekommen: Viele flüchtige organische Verbindungen wie Methan üben einen starken Treibhauseffekt aus, und im Zuge des Klimawandels soll sich ihre Freisetzung aus natürlichen Quellen sogar verstärken.

Die Folgen davon könnten aber weniger gravierend sein als bislang angenommen, so die Wissenschaftler. Denn Pflanzen sollen in einem wärmeren Klima auch mehr Isopren in die Luft abgeben. Und ein höherer Isopren-Anteil führt den aktuellen Erkenntnissen zufolge dazu, dass mehr Hydroxylradikale entstehen, die die Atmosphäre auch von Treibhausgasen reinwaschen.

„Unsere Ergebnisse bedeuten auch, dass steigende Isopren-Emissionen, wie wir sie durch die globale Erwärmung erwarten, nicht zur Steigerung des Klimaeffekts beitragen“, schlussfolgert Jos Lelieveld vom Max-Planck-Institut für Chemie. „Das ist zwar keine Entwarnung, zeigt aber, dass natürliche Ökosysteme und ihre atmosphärische Umgebung besser gepuffert sind, als man vermutete.“

Freisetzung von Methan aus Permafrostböden im Visier

Nun wollen die Mainzer Forscher untersuchen, wie die Selbstreinigungskraft der Atmosphäre auf Störungen wie der plötzlichen Freisetzung von Methan aus Permafrostböden reagiert. Durch den weltweiten Temperaturanstieg tauen nämlich große Permafrostgebiete etwa in Russland auf und könnten riesige Mengen an Methan freisetzen und so die Erderwärmung verstärken. (Nature Geoscience, 2012; DOI:10.1038/NGEO1405)

(Max-Planck-Institut für Chemie, 27.02.2012 – DLO)

27. Februar 2012