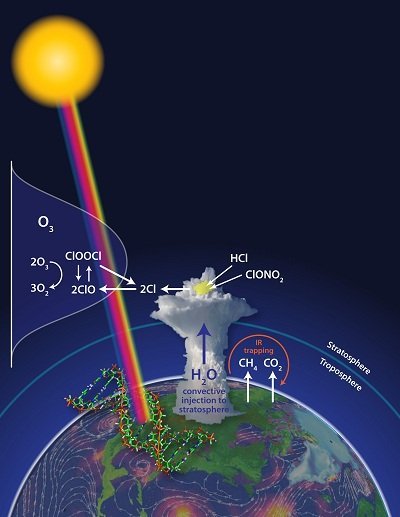

Schwere Sommerstürme dünnen die schützende Ozonschicht über den gemäßigten Regionen der Nordhalbkugel aus. Die Sturmsysteme schleudern Wasserdampf bis in 20 Kilometer Höhe und lösen dadurch die Kettenreaktion aus, die das Ozon abbaut. Das haben US-amerikanische Forscher anhand von Messflügen und Modellen festgestellt. Nach einem Sturm könne innerhalb von einer Woche ein Viertel bis ein Drittel des Ozons in der Stratosphäre verschwinden. Diese ausgedünnte Zone erstrecke sich dann über mehr als 100 Kilometer. Die für diesen Ozonabbau günstigen Bedingungen seien bereits jetzt überraschend häufig: Man habe sie bei der Hälfte aller Messflüge über den USA beobachtet, berichten die Forscher im Fachmagazin „Science“.

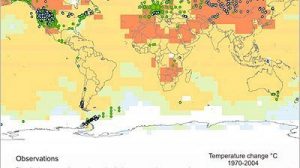

Durch den Klimawandel könnte sich dieser Ozonschwund zukünftig noch verstärken, warnen die Forscher. Denn die wärmere Atmosphäre enthalte dann mehr Wasserdampf. Weil eine dünnere Ozonschicht mehr schädliche UV-Strahlen der Sonne durchlässt, könnte damit auch das Hautkrebsrisiko in den dicht bevölkerten Regionen der Nordhalbkugel ansteigen.

„Die Idee, dass sich die Ozonschicht demnächst wieder erholt haben wird, ist eine signifikante Fehleinschätzung“, konstatieren James Anderson von der Harvard University in Cambridge und seine Kollegen. Zwar habe man die Freisetzung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen und anderen ozonschädlichen Halogenverbindungen inzwischen stark reglementiert. Aber noch sei ausreichend Chlor aus diesen Verbindungen in der Atmosphäre vorhanden. Komme Wasserdampf hinzu, könne dies unter bestimmten Bedingungen den Ozonabbau in der Stratosphäre vorantreiben.

Wassertröpfchen, Chlor und niedrige Temperaturen

Zerstört wird das Ozon, eine Verbindung aus drei Sauerstoffatomen, durch sogenannte Chlorradikale. Diese extrem aggressive Chlorform stielt dem Ozon ein Sauerstoffatom und wandelt es so in ganz normales Sauerstoffgas (O2) um. Die Chlorradikale entstehen, wenn sich Vorläufersubstanzen an winzige, schwefelhaltige Wassertröpfchen in der Atmosphäre anlagern. UV-Licht und sehr niedrige Temperaturen starten dann eine ozonzerstörende Kettenreaktion. Günstige Bedingungen dafür herrschen normalerweise vor allem über der Arktis und Antarktis. Anderson und seine Kollegen haben nun jedoch herausgefunden, dass bei Stürmen auch über den gemäßigten Breiten solche Chlorradikale entstehen können.