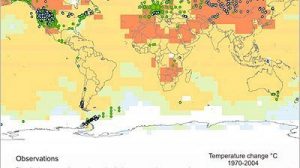

Um die Entwicklung des Klimas prognostizieren zu können, müssen Wissenschaftler wissen, welche Gase und Spurenelemente in welchen Mengen im Ozean gebunden oder in die Atmosphäre freigesetzt werden. Gerade beim Stickstoff, der elementar für den Aufbau von Biomasse ist, sind aber noch viele Fragen offen. In einer Studie, die jetzt im internationalen Fachmagazin „Nature“ erscheint, zeigen Meeresforscher aus Kiel, Bremen und Halifax, dass bisher angewendete Messmethoden ein Teil des Problems sind.

{1l}

Am schönsten sind Gleichungen, wenn sie glatt aufgehen. Doch wenn Wissenschaftler hochkomplexe Vorgänge in der Natur vermessen, Werte vergleichen und in Beziehung zueinander setzen, sind die Ergebnisse selten glatt. Ein Beispiel ist die Stickstoff-Bilanz der Ozeane. Die Frage lautet: Wie viel Stickstoff wird im Ozean gebunden, und wie viel Stickstoff gibt das Meer an die Atmosphäre ab? „Das ist unter anderem entscheidend, um weitere Entwicklungen des Klimas prognostizieren zu können. Viele Organismen benötigen den gebundenen und in Nitrit, Nitrat oder Ammonium umgewandelten Stickstoff, um Erbgut und Zellen aufzubauen. Fehlen diese Stoffe, können die Organismen auch keinen Kohlenstoff, also kein CO2, binden“, erklärt Julie LaRoche vom GEOMAR | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.

Diskrepanzen in der Stickstoffbilanz

Doch bisher gab es bei der Stickstoffbilanz ein offensichtliches Problem. Die Auswertung langfristiger Klimaarchive aus dem Meeresboden zeigte, dass während der vergangenen 3.000 Jahre ungefähr so viel Stickstoff im Ozean gebunden wie aus dem Ozean freigesetzt wurde. Messungen heutiger biologischer Vorgänge im Wasser ließen dagegen den Schluss zu, dass der Ozean viel mehr Stickstoff abgibt als dort gebunden wird. Es gab also eine deutliche Ungleichheit zwischen langfristiger Rekonstruktion und kurzfristiger Messung.