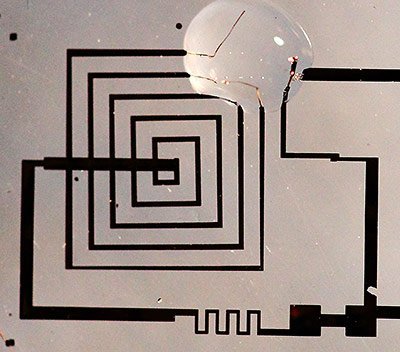

Ein US-Forscherteam hat biologisch abbaubare elektronische Bauteile entwickelt: Die Transistoren, Dioden, Widerstände und Induktionsspulen lösen sich bei Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten nach einer genau definierten Zeitspanne komplett auf. Möglich wird das zum einen durch die verwendeten Materialien – sie bestehen ausschließlich aus Silizium, Magnesium und Seidenproteinen – und zum anderen durch das besondere Design und die Miniaturisierung.

Eingesetzt werden könnte diese transiente Elektronik, wie die Forscher sie nennen, zum Beispiel für medizinische Implantate, die eine Zeitlang Körperfunktionen überwachen und sich auflösen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Doch auch eine Nutzung in der Umweltsensorik oder für kompostierbare Unterhaltungselektronik sei denkbar, berichtet das Team um Suk-Won Hwang von der University of Illinois in Urbana-Champaign im Fachblatt „Science“.

Beim Bau von elektronischen Bauteilen sei das Ziel normalerweise, sie so haltbar wie möglich zu machen, erläutert Seniorautor John Rogers die Hintergründe der neuen Entwicklung. Seine Gruppe habe dagegen in genau die entgegengesetzte Richtung gedacht – schließlich gebe es Anwendungen, bei denen konventionelle Elektronik genau wegen ihrer langen Haltbarkeit gar nicht eingesetzt werden könne. Allen voran seien das medizinische Problemstellungen: Hier könnten in den Körper implantierte Chips zwar häufig von großem Nutzen sein, das Risiko, das mit dem Verbleib der Bauteile im Gewebe oder mit einer operativen Entfernung einhergehe, sei jedoch zu groß. Dieses Problem besteht bei den neuen transienten Bauteilen nicht.

Widerstände, Dioden, Transistoren – alles abbaubar

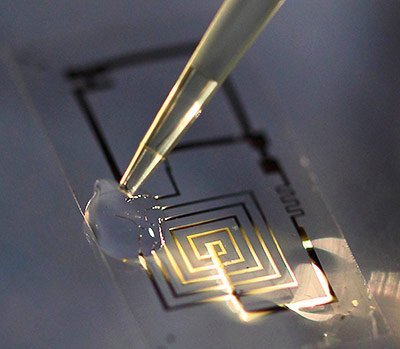

Bisher ist es den Forschern gelungen, Induktionsspulen, Kondensatoren, Widerstände, Dioden, Transistoren, Verbindungsstücke und Schalteinheiten herzustellen. Daraus gebaut haben sie bereits Temperatur- und Spannungssensoren, Lichtdetektoren, einfache Solarzellen, Quarzoszillatoren und Antennen für Radios sowie eine einfache Digitalkamera. Auch ein auflösbarer Chip, der nach einer Operation in die Wunde eingesetzt werden kann und in den folgenden drei Wochen immer wieder das Gewebe aufheizt, um eine Infektion zu verhindern, hat sich bereits im Versuch mit einer Ratte bewährt. Als nächstes will sich das Team auf andere konkrete Anwendungen konzentrieren und nach einer Möglichkeit suchen, die transiente Elektronik in großem Maßstab zu produzieren.