Bonner Forscher haben aufgeklärt, wie unser Immunsystem lebende von toten Krankheitserregern unterscheidet: Eine Art Duftspur aus Molekülen, die nur von lebenden Bakterien abgegeben werden, gibt den entscheidenden Hinweis. Sind diese Moleküle vorhanden, erkennt die Abwehr, dass die Immunantwort gegen die Erreger stärker ausfallen muss, weil diese noch leben und sich schnell vermehren könnten. Das zeigten Versuche mit von Bakterien befallenen Mäusezellen. Das Ergebnis erkläre, warum eine Infektion mit einem lebenden Erreger eine deutlich stärkere und längere Immunreaktion auslöse als mit einem toten Eindringling, berichten die Forscher im Fachmagazin „EMBO Journal“. Dieses Wissen sei auch entscheidend, um neue Impfstrategien zu entwickeln.

Abwehrreaktion ist ein Wettlauf mit der Zeit

Milliarden von Krankheitserreger attackieren tagtäglich unseren Körper – und werden meistens vom Immunsystem in Schach gehalten. „Es handelt sich dabei um einen Wettlauf mit der Zeit“, erklärt Studienleiter Percy Knolle von der Universität Bonn. Denn die Zahl der bakteriellen Erreger verdoppele sich etwa alle 20 Minuten durch Teilung. Der Organismus werde daher mit gefährlichen Keimen überschwemmt, wenn er nicht rechtzeitig gegensteuere.

Bislang war unklar, wie das Immunsystem unterscheidet, ob es sich um einen toten oder einen lebenden Erreger handelt. Im ersten Falle reicht eine leichte Entzündung als Gegenmaßnahme aus, im zweiten aber muss das Immunsystem zusätzliche Abwehrzellen mobilisieren. „In vielen Fällen erkennt das Immunsystem Eindringlinge an bestimmten Rezeptoren, die wie Antennen an der Oberfläche der Erreger herausragen“, erläutert Knolle. Allerdings seien diese sowohl bei lebenden als auch toten Erregern vorhanden. Es müsse daher noch einen anderen Erkennungsmechanismus geben.

Durchfall-Erreger als Modell

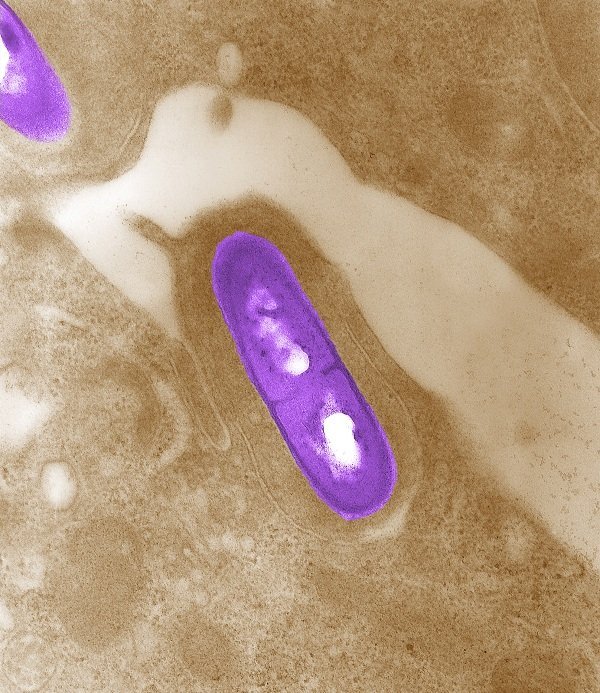

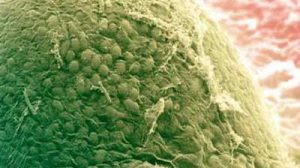

Für ihre Studie untersuchten die Forscher, wie in Kultur gehaltene Fresszellen von Mäusen auf das Bakterium Listeria monocytogenes reagierten. Dieser Krankheitserreger kann beim Menschen Übelkeit, Durchfall und in schweren Fällen sogar schwere Entzündungen verschiedener Organe verursachen. Er gelangt meist über verunreinigte Lebensmittel in den Körper. „Uns dienen Listerien als Modellorganismen, an denen wir erforschen, wie solche verbreiteten Infektionskrankheiten besser bekämpft werden können“, sagt Erstautorin Zeinab Abdullah von der Bonner Universität.