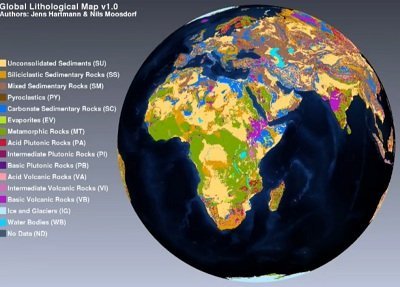

Wie sieht die Erde aus, wenn wir unter ihre Haut blicken? Hamburger Forscher haben eine neue Weltkarte der Gesteinsarten erstellt, die deren Verteilung und Eigenschaften 100-mal genauer darstellt als bisherige Karten. Sie werden nun quasi unter dem Mikroskop betrachtet anstatt mit der Lupe. Die neue lithologische Weltkarte liefere eine wichtige Datenbasis, um verschiedene Prozesse an der Erdoberfläche zu modellieren oder so genannte Georisiken besser abzuschätzen, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin „Geochemistry Geophysics Geosystems“.

Für ihre neue globale lithologische Weltkarte werteten die Forscher Jens Hartmann und Nils Moosdorf von der Universität Hamburg und dem KlimaCampus 75 geologische Karten und mehr als 300 Literaturquellen aus. Diesen Bestand ergänzten sie durch neue Daten und neu digitalisierte ältere Karten. „Wie in einem riesigen Puzzle setzten wir Einzelheiten über die Gesteine aus den unterschiedlichen Regionen der Welt zusammen“, sagt Moosdorf. „Die Benennung der Gesteinstypen haben wir global vereinheitlicht und Widersprüche sowie blinde Flecken in den Daten behoben. Diese traten zum Beispiel an unterschiedlich erforschten Ländergrenzen auf.“

Genauere Informationen über Georisiken, Rohstoffe und Klimawirkungen

Die neue Karte setzt sich aus 16 übergeordneten Gesteinsklassen und zahlreichen Unterklassen zusammen, die in mehr als 400 Kombinationen auftreten können. Kennt man deren Verteilung, werden Georisiken besser erkannt: Kalkstein zum Beispiel löst sich relativ schnell auf und formt dadurch imposante Höhlensysteme. Wenn diese einstürzen, können große Löcher in der Oberfläche entstehen. Die Karte zeigt Gebiete, in denen solche Erdfälle infolge chemischer und physikalischer Verwitterung wahrscheinlich sind.

Gleichzeitig liefert die Karte wichtige Daten für die Klimaforschung. Zum Beispiel vermindert die Verwitterung bestimmter Gesteine die Konzentration des Treibhausgases CO2 in der Atmosphäre. „Uns interessiert dabei, wo es Gebiete gibt, in denen besonders viel Gestein verwittert und wie viel CO2 dabei in Wasser gebunden wird“, so Moosdorf. Die Datenbasis kann ebenfalls genutzt werden, um die langfristige Verfügbarkeit von Phosphor und Silizium vorherzusagen. Dies sind wichtige Nährstoffe für Ökosysteme.