Wissenschaftler haben eine Methode entwickelt mit der sich die Erreger der Schlafkrankheit schnell und kostengünstig bereits vor Ausbruch der Krankheit im Blut nachweisen lassen. Dies sei wichtig, so die Darmstädter Forscher, denn zeigten sich die ersten Symptome, seien die Patienten häufig nur noch schwer zu behandeln und würden in vielen Fällen an der Erkrankung oder den starken Nebenwirkungen der Medikamente, sterben. Habe man jedoch ein Mittel zur Früherkennung der von der Tsetse-Fliege übertragenen Parasiten, könne vielen Menschen in den afrikanischen Tropen und deren ebenfalls befallenen Nutztieren geholfen werden.

Bis jetzt ist die afrikanische Schlafkrankheit eine vor allem südlich der Sahara weit verbreitete Infektionskrankheit; 60 Millionen Menschen sind täglich ansteckungsgefährdet von denen jedoch nur 4 Millionen medizinisch überwacht werden. Nach Annahmen amerikanischer Forscher wird sich der Erreger durch die Klimaerwärmung immer weiter ausbreiten, womit sich das Problem auf weitere 40 bis 77 Millionen Menschen ausweiten könnte.

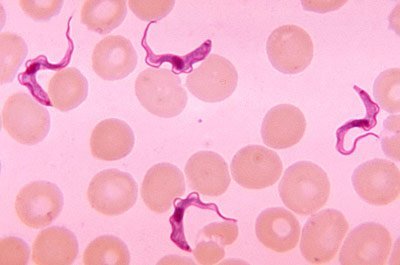

Schuld ist ein Parasit der Gattung Trypanosoma, an dem Infizierte ohne medizinische Behandlung in jedem Falle sterben. Erste Anzeichen einer Erkrankung sind etwa Kopfschmerzen und Fieber, nach Wochen oder Monaten kommen Verwirrtheit, Koordinationsschwierigkeiten und Schlafstörungen hinzu. Eine Therapie in einem solch fortgeschrittenen Stadium ist schwierig, da die Parasiten bereits in das Zentralnervensystem vorgedrungen sind, wo sie irreversible Schäden verursachen. Außerdem stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch hochtoxische Medikamente wie Arsenverbindungen zur Verfügung. Wegen der schweren Nebenwirkungen muss die Behandlung im Krankenhaus vorgenommen werden und nicht selten kostet sie den Patienten sogar das Leben.

Vernachlässigte Krankheiten – uninteressant für die Pharmaindustrie?

Die auch als Afrikanische Trypanosomiasis bekannte Infektion gehört laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) zu den „vernachlässigten Krankheiten“. Hierbei handelt es sich um Infektionskrankheiten, die vor allem in besonders armen Teilen der Welt jährlich tausende Todesopfer fordern. Allerdings sehen die in den Industrienationen ansässigen Pharmakonzerne offenbar kein finanzielles Potential in deren Behandlung. Um dennoch eine Kontrolle der sich ausweitenden Infektionserkrankung zu gewährleisten, suchten die Forscher der Technischen Universität Darmstadt nach einem kostengünstigeren Verfahren zur Diagnose. Dazu haben Ulrich Göringer und seine Kollegen zwei bereits bestehende Systeme erstmals miteinander kombiniert: Das Potentiometer und die sogenannten Aptamere alias Spiegelmere.