Die globale Erwärmung wirkt sich auch auf unsere Arbeitswelt aus: Denn immer häufiger wird es im Sommer auch bei uns so heiß und schwül, dass wir kaum noch effektiv arbeiten können, die Produktivität sinkt. Bis 2050 könnte die globale Arbeitsleistung dadurch sogar um bis zu 20 Prozent sinken – und dies schon bei nur gemäßigtem Klimawandel, wie US-amerikanische Forscher im Fachmagazin „Natur Climate Change“ berichten.

Es herrscht brütende Hitze, der Schweiß rinnt und alles klebt – an einem heißen, schwülen Sommertag zu arbeiten, ist alles andere als angenehm. „Normalerweise sind Menschen daran angepasst, auch Temperaturen oberhalb ihrer Haut- und Körpertemperatur auszuhalten“, erklären John Dunne von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und seine Kollegen. Der Kühleffekt durch den auf der Haut verdunstenden Schweiß trage dazu bei, eine Überhitzung des Körpers zu vermeiden. Problematisch wird es allerdings, wenn der Schweiß nicht verdunsten kann – weil die Luft bereits mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Zwar könne der Mensch selbst unter solchen Bedingungen stundenweise auch schwere körperliche Arbeiten verrichten, wie die Forscher berichten. Halte die Belastung aber länger an, beeinträchtige das selbst bei gesunden und angepassten Personen die Gesundheit, das zeigen Studien.

Index verrät Hitzebelastung

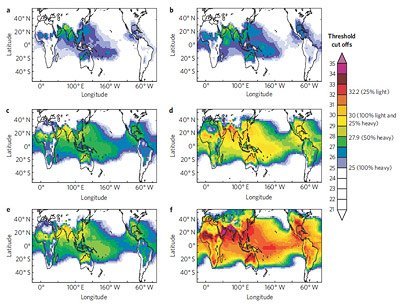

Unter anderem deshalb gibt es in vielen Ländern arbeitsmedizinische Vorschriften, die ab einer bestimmten Hitzebelastung verkürzte Arbeitszeiten und vermehrte Pausen vorschreiben. Gemessen wird der Hitzeeffekt dabei mit der sogenannten Wet-Bulb-Globe Temperatur (WBGT). Dabei werden Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und die Wärmeaufnahme einer dunklen hohlen Kugel – des Schwarzkugelthermometers – gemessen. Weil die dunkle Kugel sich bei Sonneneinstrahlung ähnlich aufheizt, wie die menschliche Haut, lässt sich an ihr die Wärmebelastung in praller Sonne ablesen. Wird eine bestimmte Schwelle des WBGT-Index überschritten, müssen vor allem an extrem hitzeexponierten Arbeitsplätzen entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen werden.

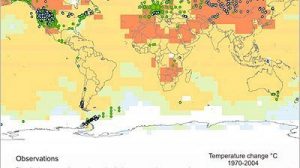

John Dunne und seine Kollegen haben nun anhand von Klimadaten und -modellen untersucht, wie häufig die unter anderem in den USA in Industrie und Militär gebräuchlichen WBGT-Schwellen heute im Vergleich zur Zeit vor der industriellen Revolution überschritten werden. In ihrem Modell prüften sie aber auch, wie sich der bis zum Jahr 2200 prognostizierte Klimawandel auf die WBGT-Werte und damit die Arbeits-Produktivität weltweit und in einzelnen Regionen auswirkt. Für ihre Klimamodelle berücksichtigten die Forscher dabei einmal ein Klimaschutz-Szenario mit einem Temperaturanstieg von nur rund zwei Grad Celsius bis 2100 und ein Worst-Case-Szenario mit einem Anstieg um 3,4 Grad bis 2100 und um 6,2 bis 2200.