Mithilfe des Teleskopverbunds ALMA haben Astronomen die Positionen von über 100 Galaxien im frühen Universum bestimmt, in denen besonders viele Sterne entstanden sind. Dabei gelang es ihnen innerhalb weniger Stunden so viele dieser Galaxien zu beobachten, wie zuvor von allen vergleichbaren Teleskopen weltweit in einem Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt. Die bisher genaueste Ortung enthüllte unter anderem, dass viele dieser Sternenwiegen nicht aus einer, sondern aus mehreren eng zusammenliegendne Galaxien bestehen.

Die sogenannten Submillimetergalaxien sind regelrechte Sternenfabriken: In ihnen entstehen derart viele neue Sonnen, dass diese Galaxien für einen nicht unbeträchtlichen Teil der gesamten Energiefreisetzung im Universum verantwortlich sind. Weil aber bei der Sternenproduktion auch gewaltige Mengen Staub entstehen, blieben sie lange Zeit vor den Augen unserer Teleskope verborgen. Erst in den späten 1990er Jahren wurden sie bei Beobachtungen mithilfe von Submillimeter-Teleskopen entdeckt. Diese elekromagnetische Strahlung mit Wellenlängen zwischen einigen Zehntel Millimetern und einem Millimeter durchdringt auch die Staubwolken und kann daher diese Objekte und ihre Sternentstehungsaktivität vollständig erfassen.

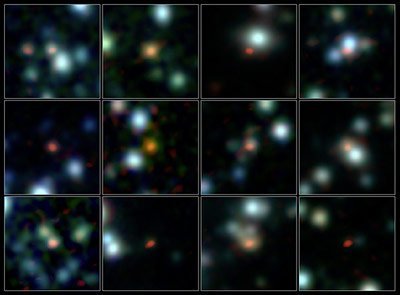

Bisherige Untersuchungen dieser entfernten Objekte hatten mit mangelnder Detailschärfe zu kämpfen. Jetzt hat eine Forschergruppe unter der Leitung von Ian Smail von der University of Durham erstmals eine große und trotzdem detaillierte Durchmusterung von mehr als hundert Submillimetergalaxien veröffentlicht. Die Beobachtungen dafür wurden mit dem Teleskopverbund ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array) in Chile durchgeführt – mit einem Auflösungsvermögen, welches das früherer Durchmusterungen um einen Faktor von mehr als zehn übersteigt. Für die Beobachtungen der Himmelsregion „Extended Chandra Deep Field South“ wurden 15 der ALMA-Antennen so zusammengeschaltet, dass sie wie ein einziges, sehr großes Teleskop agieren.

Viele kleine statt nur einer hyperaktiven Galaxie

Das hohe Auflösungsvermögen dieser Durchmusterung hat bereits bei der Lösung eines Rätsels um die Submillimetergalaxien helfen können. „Vorher sah es so aus, als würden sich in den hellsten dieser Galaxien mehr als tausend Mal schneller neue Sterne bilden als in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße“, erklärt Erstautor Alexander Karim vom Argelander-Institut für Astronomie in Bonn. „Bei solchen Sternentstehungsraten wären die betreffenden Galaxien Gefahr gelaufen, sich regelrecht auseinander zu sprengen. Jetzt haben die ALMA-Bilder dort, wo wir einzelne, hyperaktive Galaxien vermutet hatten, jeweils gleich mehrere kleinere Galaxien gezeigt – jeweils mit merklich moderaterer Sternentstehungsaktivität.“