Dass die Erforschung der Weltmeere lohnenswert ist, zeigt die aktuelle Veröffentlichung eines internationalen Wissenschaftlerteams: Mit dem ersten Plankton-Atlas haben sie nun wichtige Biomasse-Daten zugänglich gemacht – und erleichtern es damit, Störungen in Ökosystemen und mögliche Kohlendioxidspeicher zu erkennen. Die Kartierung zeigt auch, dass es im Ozean viel mehr Zooplankton gibt als angenommen.

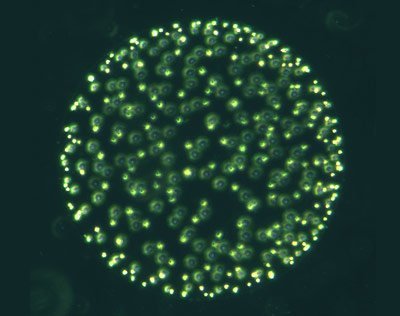

Ozeane bedecken rund 70 Prozent der Erdoberfläche. Was sich in dieser scheinbar endlosen Weite und Tiefe an Pflanzen- und Tierarten verbirgt, ist im Vergleich zu Ökosystemen an Land nur wenig erforscht. Besonders wenig weiß man bisher über die Verbreitung von Plankton. Trotz der Winzigkeit der einzelnen Bestandteile spielt dieses eine große Rolle, denn es treibt biologische, chemische und geologische Kreisläufe an: So nimmt beispielsweise pflanzliches Plankton Kohlendioxid zur Photosynthese auf, gibt Sauerstoff in die Atmosphäre ab und verfrachtet einen guten Teil des aufgenommenen Kohlendioxids in die Tiefen der Weltmeere sobald es abstirbt und zu Boden sinkt. Damit entzieht das Phytoplankton der Atmosphäre Kohlendioxid und reguliert so auch das Klima.

Plankton steuert allgemein auch den Stickstoffkreislauf im Meer und kann über den Schwefelkreislauf sogar die Wolkenbildung beeinflussen. Neben Algen gehören auch verschiedene tierische Organismen zum Plankton. Sie sind eine wichtige Nahrungsquelle für Wale, Fische und andere höhere Meereslebewesen, die wiederum von Menschen genutzt werden. Daher haben sich Wissenschaftler zahlreicher Universitäten und Forschungsstationen zusammengeschlossen, um weltweit zu erheben, welches Plankton wo und wann vorkommt, und um zu ermitteln, wie viel Kohlenstoff in ihm gebunden ist.

Ein Puzzle aus 500.000 Teilen

Koordiniert wurde das umfangreiche Projekt von Forschenden der ETH Zürich und der University of East Anglia in Großbritannien. Sie werteten die Daten zu Artenvielfalt und Biomasse von 500.000 Messpunkten weltweit aus. Darin enthalten sind Angaben zu Plankton von einem Pikometer – einem Milliardstel Millimeter – Größe bis zu Zentimeter großen Krebsen. Diese Daten fassten die Wissenschaftler dann in einem globalen Atlas zusammen. Das Werk ist jetzt unter dem Namen MAREDAT in einer Sonderausgabe der Zeitschrift „Earth System Science Data“ erschienen.