Hitzeliebende Bakterien im eiskalten Boden des Polarmeeres – das klingt widersprüchlich und schwer zu glauben. Dennoch hat ein internationales Team von Mikrobiologen Sporen genau solcher Bakterien in Bodenproben aus dem Nordmeer gefunden. Wie jedoch gelangten diese gewissermaßen winterschlafenden Bakterien an den für sie so lebensfeindlichen Ort? In der Fachzeitschrift „The ISME Journal“ erläutern die Forscher, wie ihre Funde dabei helfen sollen, die Vielfalt und Verbreitung von Mikroorganismen besser zu verstehen.

Eisbären gibt es nur am Nordpol. Sie könnten zwar aufgrund der dort herrschenden Umweltbedingungen auch am Südpol leben, können aufgrund der für sie unwirtlichen Lebensräume dazwischen jedoch nicht dorthin gelangen. Einen Eisbären im Winterschlaf in der Sahara zu finden, ist daher praktisch ausgeschlossen.

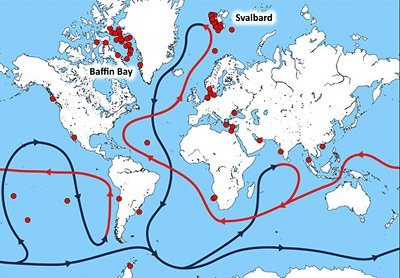

Bei Bakterien ist die Sache anders: Man ging ursprünglich davon aus, dass sie sehr leicht von einem Ort zum anderen transportiert werden, zum Beispiel über Wasser- oder Luftströmungen. Somit müssten sie eigentlich überall zu finden sein. Dies ist jedoch nicht der Fall, inzwischen gibt es Hinweise aus zahlreichen Studien, dass eben nicht alle Bakterienarten überall vorkommen. Der Ursprung der Diversität, wie viele und welche Bakterienarten an einem Standort leben und wie sie dorthin gelangt sind, ist schwierig zu klären: Sind die Bakterien durch passive Verbreitung an den jeweiligen Ort gelangt, oder haben sie sich vor Ort durch Mutation und Selektion angepasst?

„Schlafende“ Bakterien lösen Dilemma

Die Wissenschaftler um Alexander Loy von der Universität Wien wollten deshalb bakterielle Sporen, also „schlafende“ Bakterien in Überdauerungsstadien, als Lösung für dieses Dilemma nutzen. Sporen von hitzeliebenden Bakterienarten wachsen aufgrund der für sie unwirtlichen Umweltbedingungen nicht an kalten Standorten, so die Idee der Forscher, aber sie überdauern dort und lassen sich analysieren. „Ihre Biogeographie in kalten Gefilden ist daher fast ausschließlich eine Folge ihrer passiven Verbreitung und eben nicht ihrer evolutionären Anpassung durch genetische Mutation“, erklärt Mikrobiologe Alexander Loy von der Universität Wien.