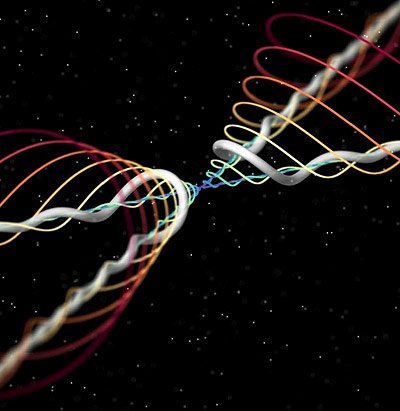

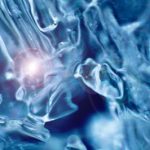

Turbulente Quantenflüssigkeit: Supraflüssiges Helium ist durchzogen von Wirbeln, die langestreckten Tornados gleichen. Zum ersten Mal haben US-amerikanische Wissenschaftler sogenannte Kelvinwellen beobachtet, wenn diese Quantenwirbel sich treffen und verbinden. Solche Wellen könnten entscheidend zum Verständnis anderer Quantenmaterialien beitragen, wie die Physiker im Journal „Proceedings of the National Academy of Sciences“ erläutern.

Wasser, das aus der Badewanne abläuft, bildet einen wirbelnden Strudel im Abfluss. Dabei folgt die Flüssigkeit durch Strömung und Erdrotation treu den Gesetzen der klassischen Mechanik. Ersetzt man aber das Wasser durch extrem kaltes, flüssiges Helium, ist nicht einmal ein Abfluss nötig: In der Flüssigkeit bilden sich durch quantenmechanische Prozesse lange, fadenförmige Wirbel ganz ähnlich dem Mini-Tornado in der Badewanne. Helium nimmt unterhalb von rund minus 271 Grad Celsius, nur zwei Grad vom absoluten Nullpunkt entfernt, einen sogenannten supraflüssigen Zustand an: Es hat keinerlei innere Reibung mehr, kriecht Gefäßwände hinauf und selbst durch feinste Löcher. Physiker sprechen auch von einem makroskopischen Quantenzustand.

Wasserstoff-Eis im Laserlicht

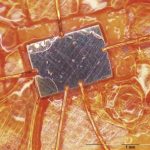

Aufgrund von Turbulenzen in der Flüssigkeit ist dieses supraflüssige Helium durchzogen von Quantenwirbeln. Solche Wirbel wurden von Physikern bereits vor über 50 Jahren vermutet – sie sind jedoch erst seit wenigen Jahren nachgewiesen, denn sichtbar machen lassen sie sich nur mit einem Trick: Die Physiker um Daniel Lathrop an der University of Maryland versetzen das Helium mit einer geringen Menge Wasserstoff, um diese Wirbel untersuchen zu können. Der Wasserstoff gefriert zu winzigen Eispartikeln. Wenn diese Körnchen in die Quantenwirbel geraten, bleiben sie darin gefangen. Mit einem Laser angeleuchtet erscheinen die Wirbel dann wie Spinnenfäden, auf denen perlenförmige Tautropfen sitzen.

An den Quantenwirbeln beobachteten Lathrop und seine Kollegen nun ein erstaunliches Verhalten: Manchmal treffen zwei der Strudel in der Flüssigkeit aufeinander und überkreuzen sich. Wenn das geschieht, bilden sie vorrübergehend eine X-förmige gemeinsame Struktur. Dann schnellen sie plötzlich peitschenartig wieder auseinander – und tauschen dabei ein Ende miteinander aus. Die Physiker bezeichnen diesen Vorgang als Wiederverbindung.