Tagebuch des Vulkanismus im Eis: Ein internationales Forscherteam hat die bisher präziseste Rekonstruktion großer Vulkanausbrüche auf der Südhalbkugel in den vergangenen 2.000 Jahren erstellt. Mit den Daten aus antarktischen Eisbohrkernen lässt sich genauer bestimmen, welchen Einfluss Vulkane auf das globale Klima haben: Die beiden größten Ausbrüche spien demnach deutlich weniger klimaschädliche Schwefelverbindungen in die Atmosphäre als erwartet, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift „Nature Climate Change“.

Vulkanausbrüche haben mitunter globale Auswirkungen auf das Klima: Bei der Explosion des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991 etwa gelangten gewaltige Mengen an Schwefelverbindungen bis in die Stratosphäre. Diese verteilten sich dort um die ganze Erde und schwächten die Sonneneinstrahlung mehrere Jahre lang ab – weltweit sanken die Durchschnittstemperaturen.

Jahrtausende im Eis nachweisbar

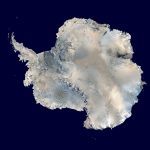

Erdgeschichtlich gesehen sind solche Ereignisse gar nicht so selten: Insgesamt 116 große Vulkanausbrüche in den vergangenen 2.000 Jahren hat ein internationales Forscherteam um Michael Sigl vom Desert Research Institute (DRI) in Nevada identifiziert. Im Durchschnitt liegen damit weniger als 20 Jahre zwischen solchen Eruptionen. Die Wissenschaftler gewannen diese Informationen aus insgesamt 25 Eisbohrkerne von 19 verschiedenen Orten in der Antarktis. In solchen Bohrkernen sind charakteristische Schwefelverbindungen, besonders Sulfate, noch nach Jahrtausenden nachweisbar. Rückwirkend lassen sich so Erkenntnisse über Schwefelpartikel in der Atmosphäre und ihre Auswirkungen auf das Klima gewinnen.

Bis aufs Jahr genau konnten die Forscher einzelne Vulkanausbrüche auf der Südhalbkugel innerhalb der letzten zwei Jahrtausende datieren. Die neue Studie ist damit bisher die genaueste Untersuchung dieser Art. „Für die Zeit bis zum Jahr 500 gab es bisher überhaupt keine derartige Rekonstruktion“, erklärt Erstautor Sigl, „die Vulkangeschichte zwischen 500 und 1500 konnten wir deutlich präzisieren.“