Und tatsächlich: Das neu entdeckte Virusgenom tauchte in einer Vielzahl von Datensätzen auf. Etwa jeder zweite Mensch trägt das Virus demnach in sich. „Es ist nicht ungewöhnlich, ein neues Virus zu suchen und auch zu finden“, sagt Edwards. „Aber es ist sehr außergewöhnlich, eins zu finden, das so viele Menschen gemeinsam haben.“

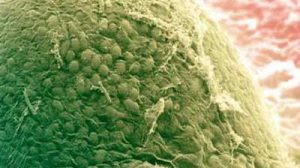

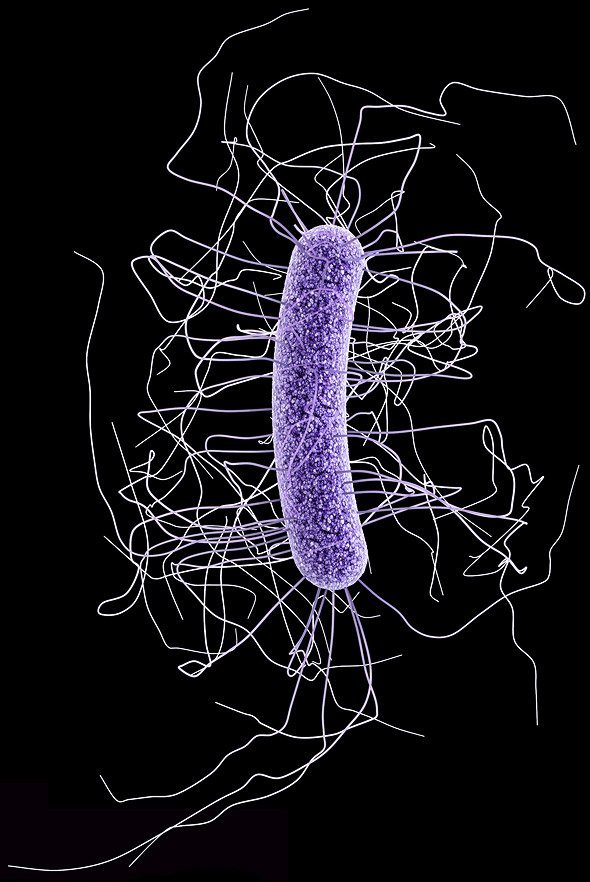

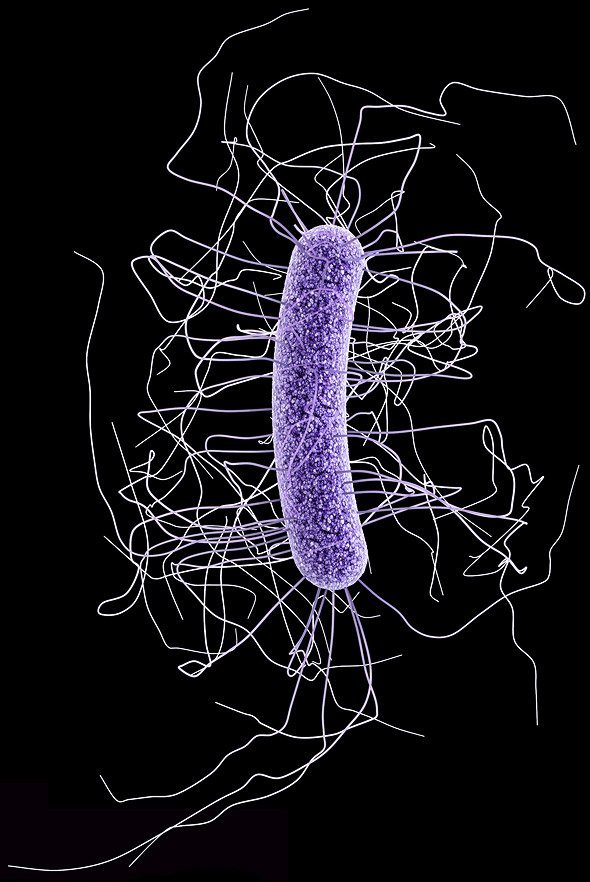

Mikroskopische Aufnahme von Bacteroides fragilis: Auch diese Art gehört zu dem vom CrAssphage-Virus befallenen Bakterienstamm. © CDC

Bislang beruhte der Fund allerdings nur auf Computerdaten. Virologe John Mokili von der San Diego State University untersuchte darum einige der Original-Proben. Diese Analyse zeigte: Das im Erbgut des Virus ist in den Proben nachweisbar. „Wir haben also den biologischen Beweis, dass das im Computer gefundene Virus tatsächlich in den Proben vorkommt“, sagt Mokili.

„So alt wie die Menschheit“

Die Genomsequenz lieferte Edwards und seinen Kollegen weitere Hinweise über das Virus selbst: Einige der Proteine ähneln denen bereits bekannter Viren. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich bei der Neuentdeckung um einen Bakteriophagen, der Bakterien der Art Bacteriodetes befällt. Diese leben im Endbereich des Verdauungstraktes und stehen im Verdacht, eine Rolle bei krankhaftem Übergewicht und anderen Darmkrankheiten zu spielen.

Dem entdeckten Bakteriophagen gaben die Wissenschaftler den Namen CrAssphage, angelehnt an die zu seiner Entdeckung verwendeten „Cross Assembly“-Methode. Da das Virus so weit verbreitet ist, ist es höchstwahrscheinlich bereits sehr alt: „Wir haben es in praktisch jeder untersuchten Bevölkerungsgruppe gefunden“, sagt Edwards. „Soweit wir das sagen können, ist es so alt wie die Menschheit selbst.“

Hoffnung auf personalisierte Medizin

Wie der Bakteriophage von einem Menschen auf den nächsten übertragen wird, wissen die Forscher noch nicht. Sie schließen aber aus, dass er bereits von der Mutter auf neugeborene Kinder übertragen wird: In den Stuhlproben von Säuglingen war der Bakteriophage nicht aufzufinden. Auch ob sich durch CrAssphage irgendwelche gesundheitlichen Folgen ergeben, können die Wissenschaftler bislang nicht beurteilen. Sie planen derzeit weitere Studien, um mehr über die Beziehung zwischen dem Virus und seinen Wirtsbakterien herauszufinden.

Auch den Zusammenhang zwischen Bacteriodetes und Übergewicht wollen die Forscher aufklären. Sobald die Prozesse zwischen Virus, Bakterien und Krankheit entschlüsselt sind, bieten sich auch therapeutische Möglichkeiten: „Dies könnte der Schlüssel zu personalisierter Bakteriophagen-Medizin sein“, hofft Edwards. „Wir könnten den individuellen Stamm des Virus in einem Menschen isolieren, ihm ein bestimmtes schädliches Bakterium als Ziel geben, und wieder verabreichen.“ Übergewicht, Darmkrankheiten und möglicherweise selbst Diabetes könnten sich so behandeln lassen.

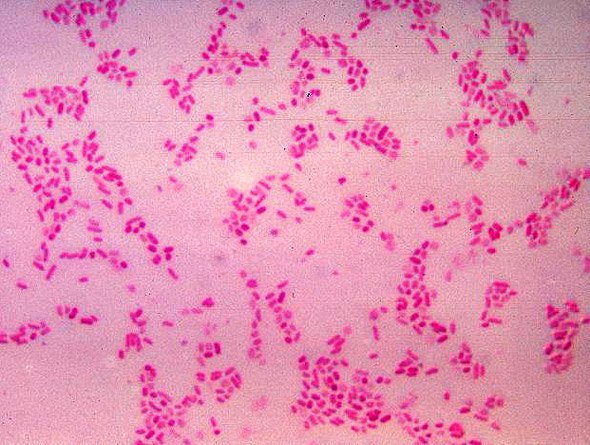

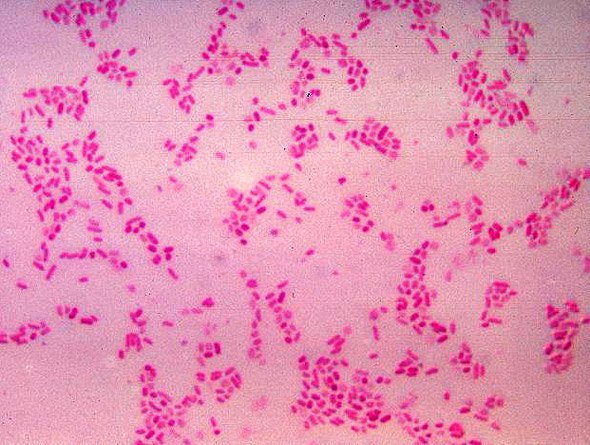

Darmbakterium Clostridium difficile (elektronenmikroskopische Aufnahme): zunehmend resistent gegen Antibiotika © Jennifer Hulsey / CDC

Alternative zu Antibiotika?

Dieser Ansatz könnte auch vielversprechend bei der Suche nach Alternativen zu Antibiotika sein: Immer mehr Bakterien sind gegen bislang verbreitete Mittel resistent. Bakteriophagen könnten hier bald in die Bresche springen, vermuten auch Wissenschaftler um Rob Meijers vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie in Hamburg. Sie klärten auf, wie Bakteriophagen mit Hilfe bestimmter Enzyme die Zellwände von Darmbakterien der Art Clostridium difficile durchdringen.

Dieses Bakterium kann schwere Durchfälle verursachen und zeigt zunehmende Antibiotikaresistenz. Besonders in Krankenhäusern ist es mehr und mehr verbreitet, in den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Infektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts verdreifacht. Auch Meijers hofft darum auf neue Behandlungsmethoden mit Hilfe von Viren: „Unsere Ergebnisse können uns helfen, wirkungsvolle, spezialisierte Bakteriophagen zu entwickeln, nicht nur für Infektionen mit Clostridium difficile, sondern für ein breites Spektrum von Bakterien.“

(Nature Communications, 2014; doi: 10.1038/ncomms5498;

PLOS Pathogens, 2014, doi: 10.1371/journal.ppat.1004228 )

(San Diego State University / Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 25.07.2014 – AKR)

25. Juli 2014