Gänzlich ausschließen ließ sich der „genetische Quereinstieg“ allerdings auch bei ihnen nicht. Denn schon länger ist bekannt, dass in den nicht-kodierenden Abschnitten unsereres Erbguts sogar reichlich Überreste viraler DNA-Sequenzen zu finden sind. Bei den proteinkodierenden Genen fielen die Ergebnisse von Studien dagegen widersprüchlich aus.

{2r}

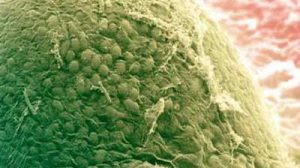

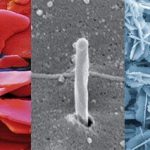

Alastair Crisp von der University of Cambridge und seine Kollegen haben darum ganz genau hingeschaut: Einerseits untersuchten sie das Erbgut von bekannten „Haustierchen“ der Genetiker, nämlich zwölf Arten von Fruchtfliegen und vier Arten von Fadenwürmern. Darüber hinaus verglichen sie aber auch das Genom von zehn Primaten, darunter auch das des Menschen. Sie berechneten, wie stark jedes Gen mit einem vergleichbaren Gen der anderen Arten übereinstimmt. Daraus schätzten sie ab, wie wahrscheinlich das Gen direkt geerbt ist, oder ob es per horizontalem Transfer erworben wurde.

Mindestens 128 Gene aus horizontalem Transfer

Dabei kam heraus: Der Mensch erhielt mindestens 128 Gene durch horizontalen Gentransfer. 17 weitere Gene waren bereits aus früheren Studien Kandidaten für derartig erworbenes Genmaterial, Crisp und Kollegen bestätigten diesen Status. Die identifizierten Gene spielen unter anderem eine Rolle im Fett- und Proteinstoffwechsel und bei der Immunantwort, auch das Gen für die Blutgruppe nach dem AB0-System gehört dazu. Die Primaten erhielten Schätzungen zufolge den größten Teil dieser Gene, bevor sich sie sich in einzelne Zweige auftrennten.

„Spender“ dieser Gene waren der Studie zufolge vor allem Bakterien und andere Einzeller. Aber auch Viren steuerten mit mindestens 50 Genen in Primaten ihren Teil bei und auch von Pilzen stammen einzelne Gene. Gerade letztere erklären manche Widersprüche mit früheren Studien, so die Forscher: Diese Studien hätten sich allein mit Gentransfer von Bakterien beschäftigt und andere Quellen nicht als solche erkannt. Daher fiel das darin erkannte Ausmaß des horizontalen Gentransfers viel zu gering aus.

Alles andere als selten

Die Autoren gehen davon aus, dass auch ihre Studie noch nicht den vollen Umfang des horizontalen Gentransfers bei Tieren erfasst. Sie halten auch den direkten Transfer zwischen vielzelligen Organismen für plausibel. In einigen Beziehungen zwischen Parasiten und ihren Wirten ist dies bereits belegt. „Überraschenderweise ist der horizontale Gentransfer alles andere als eine seltene Angelegenheit, hat offenbar zur Evolution vieler Tiere beigetragen und ist ein anhaltenden Prozess“, fasst Crisp zusammen.

Das Ergebnis hat auch praktische Auswirkungen auf weitere Studien: Beim Sequenzieren eines Tier-Genoms entfernen Wissenschaftler routinemäßig solche Abschnitte, die sie Bakterien zuordnen können. Diese deuteten bislang auf eine Verunreinigung der Probe hin. Da aber auch Bakteriengene durch horizontalen Gentransfer zum Erbgut eines Tieres gehören können, sollten diese Abschnitte nicht mehr ohne weiteres ignoriert werden, sagen Crisp und Kollegen. (Genome Biology, 2015; doi: 10.1186/s13059-015-0607-3)

(BioMed Central, 16.03.2015 – AKR)

16. März 2015