Wasserkraft mal anders: Ein lautlos fahrendes Mini-Auto, künstliche Muskeln und ein Motor, der eine LED leuchten lässt – sie alle laufen mit der Kraft der Verdunstung. Denn ihr Herzstück ist eine Maschine, die Unterschiede in der Luftfeuchtigkeit als Antrieb nutzt. Konstruiert wurde sie von US-Forschern, die auf diese Weise demonstrieren wollten, dass in der allgegenwärtigen Verdunstung eine große, ungenutzte Kraft steckt, wie sie im Fachmagazin „Nature Communications“ berichten.

Verdunstung ist ein allgegenwärtiges Phänomen, sie tritt überall da auf, wo Wasser ohne zu Kochen in den gasförmigen Zustand übergeht. Viele Pflanzen nutzen die Kraft der Verdunstung, um ihre Sporenkapseln oder Spaltöffnungen zu öffnen, Tropfen beginnen durch sie zu rollen und zu tanzen und auch im Mikrokosmos funktioniert diese Umwandlung in Bewegung. „Doch wenn man dieses Phänomen hochskalieren möchte, um auch makroskopische Geräte zu bauen, bringt dies eine Vielzahl von Problemen mit sich“, erklären Xi Chen von der Columbia University in New York und seine Kollegen.

Künstliche Muskeln

Bisher galt die Verdunstung als zu schwach und langsam, um sie in praktisch nutzen zu können. Den Forschern ist es nun jedoch gelungen, trotzdem makroskopische Verdunstungs-Maschinen zu konstruieren. Für ihre Experimente nutzen sie Sporen des Bacillus subtilis, die von Natur aus eine starke Reaktion auf Luftfeuchte-Änderungen zeigen: Wird ihre Umgebung feuchter, dehnen sie sich aus und werden flacher. Ist es dagegen trocken, ziehen sie sich zusammen und werden runder.

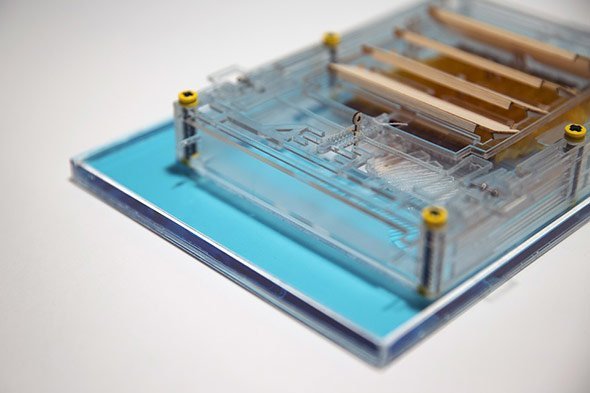

Diese Sporen trugen die Wissenschaftler auf einen dünnen Plastikfilm auf und übertrugen so die Bewegungen der Sporen auf einen größeren Maßstab. Mehrere solcher bis zu zehn Zentimeter langen Plastikstreifen kombinierten sie zu einer Art künstlichem Muskel, den sie „Hygroskopy Driven Artificial Muscles“ (HYDRA) tauften. Wird dieser abwechselnd feuchter oder trockener Luft ausgesetzt, zieht er sich stark zusammen oder dehnt sich aus. Die HYDRAs können dadurch noch Gewichte bewegen, die dem 50-Fachen ihres Eigengewichts entsprechen, wie Chen und seine Kollegen berichten.