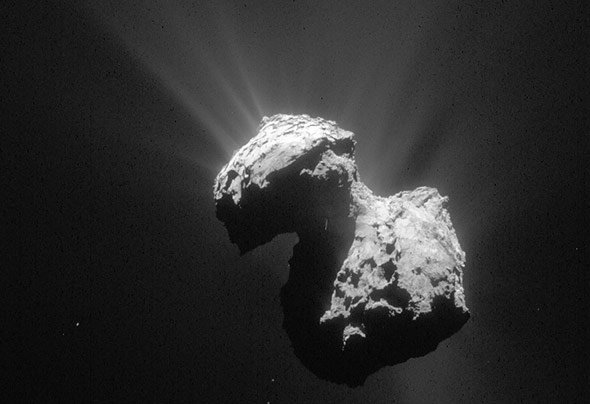

Diesen heftigen Gasausbruch fotografierte Rosetta am 11. August 2015. © ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/ IAA/SSO/INTA/UPM/ DASP/IDA

Gewaltige Gasausbrüche

Diese Hitze bleibt für den Kometen nicht ohne Folgen: Er verliert kräftig an Masse. Einige hundert Kilogramm Kometenmaterial verschwinden jetzt pro Sekunde im All. Durch die Wärme verdampfen die gefrorenen Bestandteile und reißen einigen Kometenstaub mit sich. Der Sonnenwind zerrt zudem mit rund 400 Kilometern pro Sekunde am Kometen trägt dazu bei, das Material ins All hinaus zu wehen.

Den bisher gewaltigsten Gasausstrom zeichnete die OSIRIS-Kamera der Rosetta-Sonde am 29. Juli 2015 auf. Der Gasausbruch schleuderte Kometenmaterial mit hoher Geschwindigkeit in den Weltraum. Durch diesen Gasjet veränderte sich auch die Zusammensetzung der Koma, der Hülle aus Staub und Gas rund um den Kometen: Messungen registrierten die zweifache Menge Kohlendioxid, die vierfache Menge Methan und die siebenfache Menge Schwefelwasserstoff gegenüber Werten zwei Tage früher. Sogar das Magnetfeld des Sonnenwindes wurde durch diesen gewaltigen „Jet“ für einige Minuten zurückgedrängt.

Simulation der Plasmainteraktionen zwischen "Chury" und dem Sonnenwind beim Perihel © TU Braunschweig/ DLR; Visualisierung: Zuse-Institut Berlin

Könnte „Chury“ zerreißen?

„Vermutlich wird die Aktivität des Kometen in den Tagen nach dem Perihel noch etwas zunehmen“, sagt Kührt. Zumindest wurde dies bei früheren Periheldurchgängen von Churyumov-Gerasimenko und bei anderen Kometen häufig beobachtet. „Es ist jetzt spannend zu sehen, wie sie sich in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird“, so der Kometenforscher.

Aber auch wenn Churyumov-Gerasimenko kräftig an Masse verliert – die Gefahr, dass er dabei zerstört wird, besteht den Forschern zufolge nicht. Denn der Komet ist zu weit von der Sonne entfernt, um von ihren Gezeitenkräften zerrissen zu werden. Bei anderen Kometen ist dies durchaus schon passiert, darunter auch dem Kometen ISON, der Ende November 2013 die Sonne passierte.

„Blinde“ Befehle an Philae

Die Landesonde Philae ist auf der Kometenoberfläche mit zum sonnennächsten Punkt gereist. Doch ihr wird es während des Perihels wahrscheinlich nicht zu warm: An seinem Standort Abydos steht Philae schattig und kühl. „Lander und Instrumente können mindestens 50 Grad Celsius aushalten“, erklärt DLR-Ingenieur Koen Geurts. „Und diese Temperatur wird an Abydos nicht überschritten werden.“

Nach wie vor antwortet der Lander nicht, obwohl er seit Anfang Juli eigentlich wieder wach ist und sich sogar gemeldet hatte. Damit Philae auch ohne Kontakt mit der Arbeit beginnt, haben die DLR-Ingenieure wichtige Befehle „blind“ – ohne eine Empfangsbestätigung – an den Lander geschickt. Hat er diese Kommandos empfangen und führt sie aus, dann könnte er diese Daten beim nächsten Kontakt übermitteln.

Im Moment ist dies allerdings eher schwierig, denn wegen der hohen Aktivität von Churyumov-Gerasimenko hält die Raumsonde Rosetta einen Sicherheitsabstand von 300 Kilometern zu „ihrem“ Kometen. Die Staubpartikel irritieren die Sternsensoren des Orbiters und verursachen Probleme bei der Navigation. „Bei manchen Instrumenten wie der Kamera OSIRIS wäre es schön, wenn man dichter heranfliegen könnte“, so Kührt. Doch in diesem Fall geben der ausgasende Komet und das damit verbundene Risiko für Orbiter Rosetta den Abstand vor.

(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), 13.08.2015 – NPO)

13. August 2015