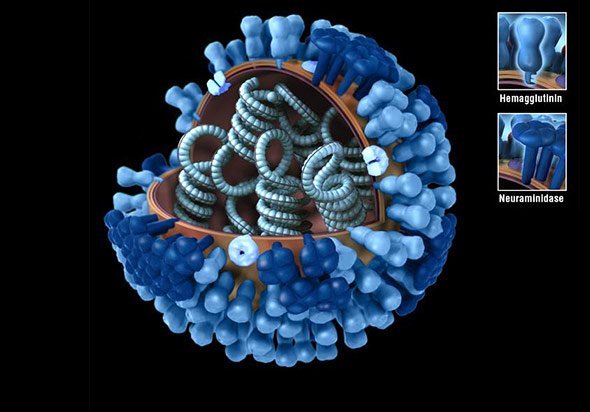

Allerdings gibt es ein Problem: Trennt man den Kopf des Proteins ab, bleibt der Stamm nicht stabil, sondern zerfällt. In einem Impfstoff benötigt man aber den intakten Stamm, um eine spezifische Immunantwort auf diesen Proteinteil hervorzurufen. Doch den beiden Teams gelang es auf jeweils unterschiedliche Weise, den HA-Stamm zu stabilisieren und diesen als Teil eines Impfstoffs zu nutzen.

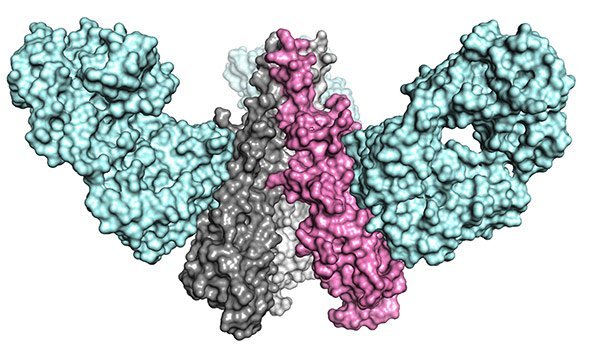

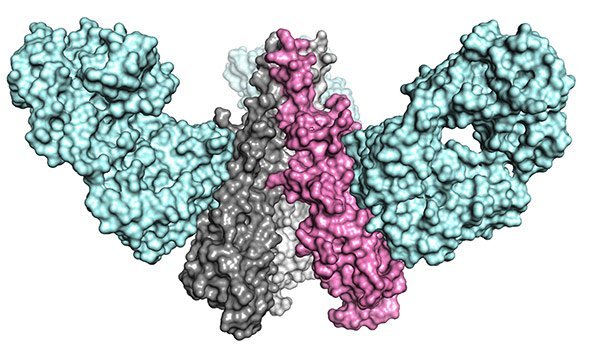

Der durch Manipulation veränderte und stabilisierte Stamm des Hämagglutinins, wie ihn Wilsonds Team einsetzte. © Wilson lab/ The Scripps Research Institute

Wilson und sein Team begannen mit dem HA-Stamm des Influenzatyps H1N1 und wandelten ihn durch künstliche Mutationen so um, dass die entscheidenden Bereiche des Moleküls stabil blieben. Barney Graham vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases in Bethesda gingen ebenfalls von H1N1 aus und stabilisierten den HA-Stamm mit Hilfe von Nanopartikeln.

Erfolg bei Mäusen

Um die übergreifende Wirksamkeit ihrer Vakzine zu testen, impften die Forscher zunächst Mäuse, dann auch Frettchen beziehungsweise Affen mit der Testsubstanz und infizierten die Tiere dann mit dem Influenzavirus H5N1. Weil dieser Erregerstamm ein anderes Hämagglutinin-Protein trägt – H5 statt H1 – würde ein herkömmlicher, auf nur einen Subtyp spezialisierter Impfstoff gegen ihn nicht wirken.

Doch in diesem Fall entwickelten die Tiere Antikörper nicht gegen den wandelbaren Kopf des Proteins, sondern gegen den bei allen gleichen Stiel. Und tatsächlich: In den Tests beider Teams überstanden die geimpften Mäuse die Infektion mit dem normalerweise für sie tödlichen H5N1-Virus unbeschadet. „Das war der Beweis, dass das Prinzip funktioniert“, sagt Wilson. „Diese Tests zeigten, dass Antikörper gegen einen Influenza-Subtyp auch gegen einen anderen Subtyp schützen können.“

Teilerfolge bei Frettchen und Affen

Allerdings waren die Ergebnisse der Forscher bei den näher am Menschen stehenden Tieren nicht ganz so umfassend: Die Frettchen von Graham und seinen Kollegen erwiesen sich als nur teilweise gegen den fremden Subtyp geschützt: Ein Drittel der geimpften Frettchen starb trotzdem. „Frettchen gelten als die besten Tiermodelle für menschliche Infektionen“, kommentiert Garry Lynch von der University of Sydney die Ergebnisse von Grahams Team. „Daher deuten die Ergebnisse darauf hin, dass wir für einen Universal-Impfstoff zusätzliche Ansatzstellen benötigen.“

In den Tests an Affen verabreichten Wilson und seine Kollegen einem Teil der Tiere die Testvakzine, anderen eine saisonale Impfung gegen H1N1 oder ein Placebo. Nach vier Wochen entnahmen die Forscher den Affen Blut und untersuchten es auf Influenza-Antikörper. Wie sich zeigte, hatten die Affen mit der Testvakzine Antikörper sowohl gegen H1 als auch H5 entwickelt. Beim saisonalen Impfstoff war dies nicht der Fall. „Das zeigt, dass die Testvakzine eine qualitativ verschiedene und breitere Immunreaktion hervorruft als der saisonale Impfstoff“, konstatieren die Forscher.

„Ein vielversprechender erster Schritt“

„Das ist eine aufregende Entwicklung“, kommentiert Sarah Gilbert von der University of Oxford. „Aber jetzt muss in klinischen Studien getestet werden, wie gut sie beim Menschen wirken.“ Garry Lynch glaubt in diesen Zusammenhang, dass das Prinzhip beim Menschen sogar noch besser funktionieren könnte als bei den Tieren. „Im Gegensatz zu Tiermodellen, die dieser Virenregion zum ersten Mal begegnen, wäre die Reaktion bei erwachsenen Menschen deutlich dramatischer“, so Lynch. „Denn sie sind im Laufe ihres Lebens schon vielen verschiedenen Influenzaviren begegenent – und damit auch dem bei allen sehr ähnlichen HA-Stamm.“

Bis es klinische Tests solcher Vakzine am Menschen gibt und sie ausgewertet sind, kann es allerdings noch mehrere Jahre dauern. Doch Forscher und Kommentatoren sind sich einig, dass mit den beiden Studien ein wertvoller erster Schritt in Richtung eines Universal-Impfstoffs gelungen ist. (Nature Medicine, 2015, doi: 10.1038/nm.3927; Science, 2015, doi: 10.1126/science.aac7263)

(Nature/ Science, 25.08.2015 – NPO)

25. August 2015