US-Militärs flicken nach dem Hurrikan Katrina notdürftig einen gebrochenen Damm in New Orleans. © US Army

Demnach hat das Corps of Engineers, das zwischen 1990 und 2000 für Planung und Bau der neuen Schutzanlagen zuständig war, offenbar Ergebnisse von Belastungstests falsch interpretiert. Sie beschlossen, dass es ausreicht, die Dämme statt der ursprünglich berechneten neun bis 14 Meter nur fünf Meter tief zu machen. „Diese Entscheidung wurde auch im Hinblick auf das finanzielle Budget der Stadt getroffen“, kritisiert Rogers.

Dieses Disaster hätte nach Ansicht der Forscher verhindert werden können, wenn das Army Corps of Engineers externe Gutachter mit einbezogen hätte. Denn das für die Planung der Dämme zuständige Gremium der Stadt New Orleans übernahm die Empfehlungen der Ingenieure damals weitgehend ungeprüft. „Ihr Fokus lag auf anderen Aspekten des Flutschutzsystems und die Dämme waren nur ein Teil davon“, so Rogers.

Neues Küstenmanagement

Doch man hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt: Louisiana setzte nach dem Hurrikan ein Gremium ein, das die Katastrophe analysieren und aufgrund von Klimaprognosen ein umfassendes Küstenschutzprogramm für die Golfküste entwickeln sollte. 2012 fertiggestellt, soll dieser „Masterplan“ sicherstellen, dass die Küsten in den nächsten 50 Jahren vor Hurrikans und Sturmfluten geschützt sind.

Teil des ehrgeizigen Plans ist eine umfangreiche Renaturierung von insgesamt 100 Quadratkilometern küstennaher Feuchtgebiete. Wie Forscher der Coastal Protection Restoration Authority (CPRA) ausrechneten, spart dies, kombiniert mit einem ausgeklügelten System an Dämmen und Deichen, jährlich allein in Louisiana zwischen fünf und 18 Milliarden US-Dollar an sonst auftretenden Sturmschäden.

Anpassung ans Unvermeidliche

„Louisianas Küstenschutz-Strategie repräsentiert eine neue Art, über das Langzeit-Management von Küsten nachzudenken“, erklärte Edward Barbier, Mitglied des Planungsgremiums, vor kurzem im Fachmagazin „Nature“. Denn das neue Ziel sei es, die Widerstandsfähigkeit und Regenerationsfähigkeit der Küste zu stärken – sowohl gegen kurzlebige Naturkatastrophen wie Stürme und Sturmfluten als auch gegen die langfristen Auswirkungen des Klimawandels.

Nach Ansicht von Barbier bräuchten auch andere Küstengebiete der Erde dringend solche Langzeit-Strategien. „Immerhin leben rund 38 Prozent der Weltbevölkerung – rund 2,5 Milliarden Menschen – nur maximal 100 Kilometer von den Küsten entfernt“, so der Forscher. „Und die Häufigkeit von Überflutungen durch Hurrikans und andere Stürme wird bis in die 2050er Jahre zunehmen. Die Küsten sind die Frontlinien des Klimawandels.“

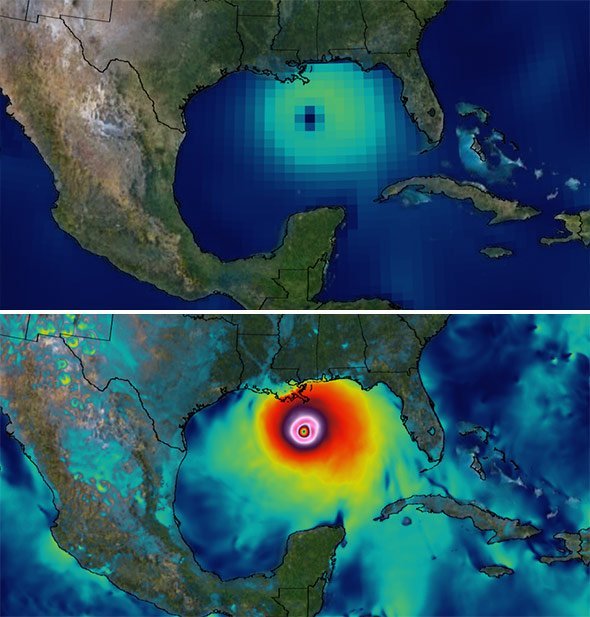

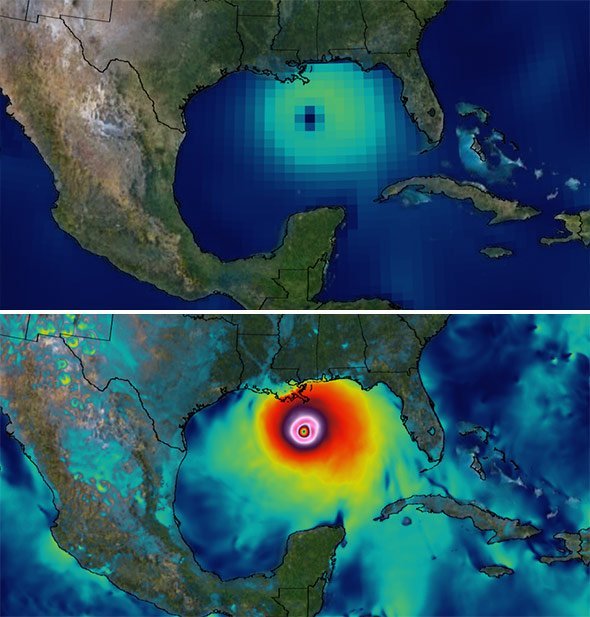

Windgeschwindigkeiten im Hurrikan Katrina, einmal mit der 50-Kilometer Auflösung von 2005 (oben) und einmal mit heutigen Modellen, die eine globale Auflösung von 6,25 Kilometer erreichen. © NASA Goddard Space Flight Center/Bill Putman

Bessere Hurrikan-Vorhersagen

Aufgerüstet haben auch die Meteorologen und Klimaforscher. So hat sich seit Katrina die Auflösung der Wetterdaten und der Atmosphärenmodelle deutlich erhöht. Dadurch lässt sich ein Tropensturm realistischer modellieren und damit auch vorhersagen. „Für die Intensität eines Hurrikans hängt viel von den Details der kleinen Prozesse und Faktoren in seinem inneren Kern ab“, erklärt Dan Cecil vom Marshall Space Flight Center der NASA in Huntsville.

Auch das Wissen um diese Prozesse hat sich inzwischen erweitert. So dachte man zur Zeit von Katrina noch, dass die Präsenz von „heißen Türmen“– hohen Gewitterwolken, die viel Hitze nach oben saugen – die Stärke des Hurrikans erhöht. Doch inzwischen weiß man, dass auch Wirbelstürme mit vielen kleinere Zentren aufsteigender Luft hohe Intensitäten erreichen können. Auch wie Schwerwinde den Sturm beeinflussen, ist heute besser erforscht, wie die NASA-Wissenschaftler erklären.

Wie dann allerdings auf die Vorhersage eines Hurrikans reagiert wird und ob die Evakuierungen und der Katastrophenschutz klappen, das ist noch immer anhängig von der Reaktion der Behörden, der Bewohner der gefährdeten Gebiete und anderer menschlicher Faktoren.

(NASA/ Missouri University/ Nature, 28.08.2015 – NPO)

28. August 2015