Mit Hilfe von hochauflösenden Bildern aus Rosettas OSIRIS-Kamerasystem haben Wissenschaftler um Matteo Massironi von der Universität Padua dieses Rätsel gelöst: Beide Teile haben eine eigene äußere Hülle aus geschichtetem Staub, Geröll und Eis. Das spricht dafür, dass sie ursprünglich eigenständige Kometen waren, die miteinander zusammenstießen.

Zwiebelschichten zeigen Einzelteile

„Man kann sich diese Schichten wie die einer Zwiebel vorstellen“, verdeutlicht Massironi. „Nur dass wir hier zwei unterschiedlich große Zwiebeln betrachten, die unabhängig voneinander gewachsen sind, bevor sie miteinander verschmolzen.“ Diese Schichten erstrecken sich in eine Tiefe von bis zu 650 Metern ins Innere des Kometen.

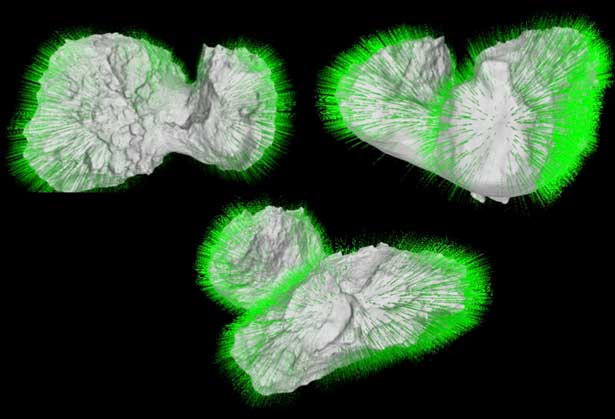

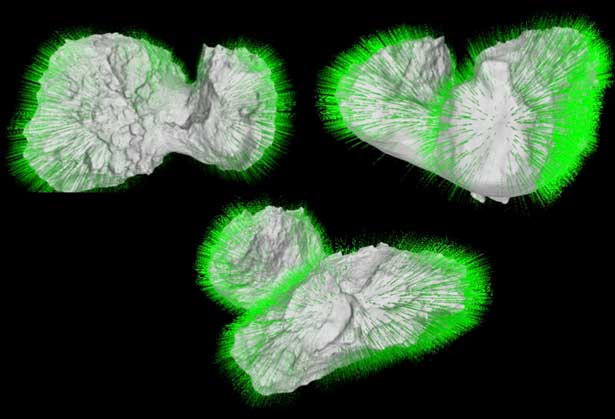

3D-Modell von Chury mit Schwerkraft-Vektoren (grün) © ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Auf die Spur dieser Zwiebelschichten kamen die Forscher durch terrassenförmige Strukturen an den Abhängen und Kraterwänden des Kometen. Auf den OSIRIS-Bildern lässt sich dort erkennen, wie sich die einzelnen Schichten parallel übereinander lagern. An einem 3D-Modell des Kometenkerns konnten die Wissenschaftler dann die Richtungen bestimmen, in denen sich die Schichtstruktur in den Untergrund erstreckt. So erkannten sie auch die getrennten Umrisse von Kometenkopf und –körper.

Schwerkraft-Modell bestätigt zwei Teile

Um auf Nummer sicher zu gehen, überprüften sie auch die Auswirkungen von Churys Schwerkraft. Schichten aus Staub und Geröll sollten sich immer in einem rechten Winkel zur Richtung der Schwerpunkt des Kometen ausrichten. Matteo und Kollegen erstellten darum zwei Computermodelle: Im ersten Fall gaben sie dem Kometenkern nur einen einzelnen Schwerpunkt im Halsbereich. Das zweite Modell behandelte Kopf und Körper mit je einem eigenen Schwerpunkt.

Das Muster der beobachteten Schichten passte besser zum zweiten Modell: „Das deutet darauf hin, dass sich die geschichteten Hüllen im Kopf und Körper unabhängig voneinander gebildet haben, bevor sich die zwei Objekte zusammenfügten“, schlussfolgert Massironi.

Urgestein des Sonnensystems

Aus dem Schichtenmuster können die Kometenforscher noch weitere Schlüsse über Churys Entstehungsgeschichte ziehen: „Es muss eine langsame Kollision gewesen sein, damit so geordnete Schichten bis in solche Tiefen erhalten bleiben“, sagt Massironi. Außerdem ist die Struktur der beiden Teile auffallend ähnlich. Das deutet darauf hin, dass sie sich zwar eigenständig, aber nach ähnlichen Mechanismen gebildet haben.

Dies passt wiederum zu anderen Kometen wie Tempel-1 und Wild-2, an denen frühere Missionen im Vorbeiflug ebenfalls einen schichtartigen Aufbau beobachtet haben. Die Zwiebelstruktur scheint also typisch für das Wachstum von Kometenkernen im frühen Sonnensystem gewesen zu sein. Dass die Schichten noch immer erhalten sind, bestätigt den Forschern zufolge, dass Kometen in der Tat ein Bild vom Urgestein des Sonnensystems liefern. (Nature, 2015; doi: 10.1038/nature15511)

(ESA / DLR / Nature, 29.09.2015 – AKR)

29. September 2015