Physik mit Knalleffekt: Wenn ein Luftballon zerplatzt, knallt es nicht nur, der Ballon hinterlässt auch Gummifetzen. Warum dies mal nur ein großer Fetzen ist, mal aber viele, haben Physiker nun im Experiment herausgefunden. Demnach spielt der Druck dafür eine entscheidende Rolle. Was wie Spielerei anmutet, hat dabei durchaus wissenschaftliche Relevanz. Denn zu verstehen, wie und wann sich Risse bilden und ein Objekt zerplatzt, ist für die Anwendungen in Technik und Materialforschung entscheidend.

Die Idee zum Experiment kam Sébastien Moulinet von der Universität Paris, als er eine Highspeed-Aufnahme eines zerplatzenden Luftballons anschaute. Die Fotografie zeigte ein Netzwerk aus erstaunlich regelmäßigen Rissen in der Gummihaut des halb aufgeplatzten Ballons. Das machte den Physiker neugierig. Gemeinsam mit seinem Kollegen Mokhtar Adda-Bedia entschloss er sich daher, das Platzverhalten der Luftballons genauer zu untersuchen.

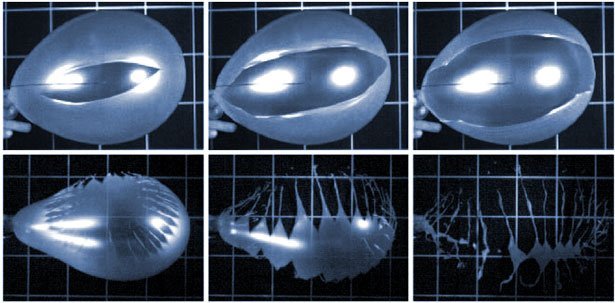

Für ihr Experiment spannten sie eine dünne Gummimembran über ein Gasventil und bliesen diese auf diese Weise auf. Darüber befestigten sie eine scharfe Klinge, die den sich aufblähenden Ballon anbohrte, wenn dieser sich bis dorthin aufgebläht hatte. Indem die Forscher den Abstand der Klinge variierten, konnten sie den Ballon bei unterschiedlich hohem Füllstand und damit Druck zum Platzen bringen.

Nur zwei Varianten

Das überraschende Ergebnis: Ein Gummiballon zerplatzt keineswegs chaotisch und zufällig, sondern immer auf eine von nur zwei Arten: Entweder reißt er in der Mitte auf und nur ein großer Riss spaltet die Gummihaut. Übrig bleibt in diesem Falle ein großer Fetzen. In der zweiten Variante verzweigt sich der anfängliche Riss und bildet ein fast regelmäßiges Muster aus Rissen, das den Ballon in viele kleine Fetzen zerplatzen lässt.