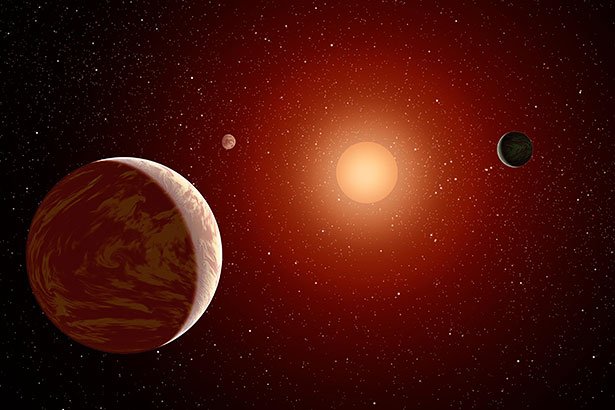

Ein Roter Zwerg mit umgebenden Planeten - die habitable Zone liegt bei diesen Sternen näher als bei unserer Sonne. © NASA/JPL-Caltech

Doch nach Ansicht von DiStefano und ihre Kollegen ist das zu kurz gedacht. Denn der dominante Sternentyp in Kugelsternhaufen sind langlebige Rote Zwerge und diese eher schmächtigen Sterne üben eine geringere Schwerkraftwirkung aus. Zwar können Planeten fern vom Stern im Haufen vielleicht nicht lange ungestört überdauern, doch Himmelskörper, die den Roten Zwerg nah umkreisen, wären geschützt. „Wenn sich dort Planeten bilden, dann können sie dort für sehr lange Zeit erhalten bleiben“, erklärt DiStefano.

Viele kleine Erdzwillinge?

Und nicht nur das: Diese Planeten befänden sich noch dazu sehr wahrscheinlich in der habitablen Zone. Denn diese liegt bei diesen relativ leuchtschwachen Sternen näher dran als beispielsweise bei unserer Sonne, wie unter anderem die kürzliche Entdeckung einer lebensfreundlichen Supererde in unserer Nachbarschaft belegt.

Die Chance, lebensfreundliche Planeten in einem solchen Kugelsternhaufen zu finden, ist daher durchaus hoch, meinen die Astronomen. Und wenn es solche Erdzwillinge dort gibt, dann sind sie sehr wahrscheinlich auch schon sehr alt. Denn die meisten Kugelsternhaufen entstanden schon vor mehr als zehn Milliarden Jahren.

Das aber bedeutet, dass das Leben auf diesen Planeten sehr lange Zeit hatte, sich zu entwickeln – und vielleicht sogar fortgeschrittene Zivilisationen zu bilden. Und sollte es dies geben, dann hätte die Lage im Kugelsternhaufen sogar entscheidende Vorteile: Eine Reise zum Nachbarstern oder dem nächsten Planetensystem wäre für diese Aliens sehr viel einfacher als für uns – denn diese liegen einfach näher dran. „Wir nennen es die Kugelsternhaufen-Chance“, sagt DiStefano.

Für Gesteinsplaneten reicht der Baustoff

Allerdings: Das hohe Alter der Kugelsternhaufen galt bisher als Argument dagegen, dass sich dort viele Planeten bilden. Denn die alten Sterne in diesen Haufen enthalten meist wenig schwere Elemente – sie sind metallarm, wie die Astronomen sagen. Um jedoch große Planeten zu bilden, werden solche Elemente als Baumaterial benötigt – so dachte man jedenfalls bisher.

Aber auch hier liefern DiStefano und ihre Kollegen nun ein Gegenargument: Inzwischen haben Astronomen Exoplaneten auch um Sternen entdeckt, die zehnfach metallärmer sind als unsere Sonne. Und auch wenn jupitergroße Gasplaneten tatsächlich bevorzugt um Sternen mit mehr schweren Elementen entstehen, gelte dies nicht für die kleineren Gesteinsplaneten, so die Forscher. Bei diesen habe man bisher keine solche Präferenz beobachtet.

Planetensuche ist schwieriger

„Es ist daher voreilig zu sagen, dass es in Kugelsternhaufen keine Planeten gibt“, betont Koautor Alak Ray vom Tata Institut in Mumbai. Zwar wurde bisher tatsächlich nur ein einziger Planet in einer solchen dichten Sternenansammlung aufgespürt. Das aber liegt auch daran, dass die Anzeichen für Planeten in dem Gewimmel von Sternen nur schwer auszumachen sind.

Gibt es womöglich hochentwickelte Zivilisationen in den Kugelsternhaufen? © Sylphe 7 /iStock.com

Der uns am nächsten liegende Kugelsternhaufen liegt zudem mehrere tausend Lichtjahre entfernt – nicht gerade in kosmischer Nachbarschaft. Im engen Gedränge seines Zentrum Details auszumachen, ist bisher nahezu unmöglich. Aber nach Ansicht der Astronomen könnte es vielversprechend sein, stattdessen in den übersichtlicheren Randbereichen der Kugelsternhaufen nach Anzeichen für Planeten zu suchen.

Gutes Ziel für SETI

Und nicht nur das: Solche Kugelsternhaufen wären nach Meinung der Astronomen auch ein lohnendes Ziel für das SETI-Projekt – die Suche nach Radio- oder Lasersignalen von Außerirdischen. Immerhin schickte der Astronomen Frank Drake schon 1974 eine Botschaft an mögliche extraterrestrische Intelligenzen in einem Kugelsternhaufen: Sie wurde mit dem Arecibo-Radioteleskop in Richtung des Kugelsternhaufens Messier 13 gesendet.

Weil dieser jedoch gut 25.000 Lichtjahre entfernt liegt, haben die Außerirdischen dort – wenn es sie gibt – diese noch lange nicht erhalten. Eine Antwort ist daher für die nächsten zehntausenden von Jahren eher nicht zu erwarten. (227th Meeting of the American Astronomical Society)

(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 07.01.2016 – NPO)

7. Januar 2016