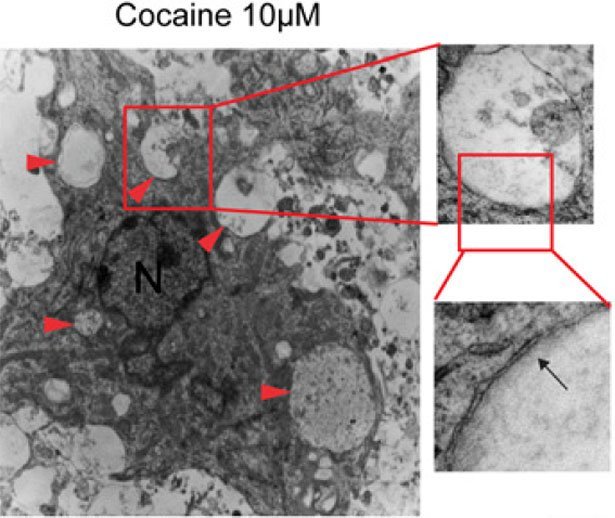

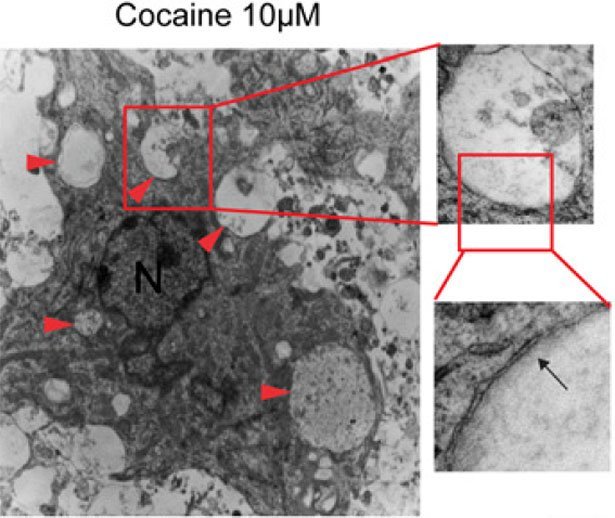

Unter Einfluss von Kokain bildet die Hirnzelle übermäßig viele "Müllabfuhr"-Vesikel (Pfeile). © Guha et al. /PNAS

„Eine Zelle ist wie ein Haushalt, der ständig Abfall produziert“, erklärt Guha. „Die Autophagie ist der Hauswart, der den Müll rausbringt – das ist normalerweise eine gute Sache.“ Doch das Kokain, so ihr Verdacht, könnte diese Entsorgung aus dem Ruder laufen lassen: „Das Kokain bringt den Hauswart dazu, auch wichtige Dinge zu entsorgen, darunter die Mitochondrien, die die Energie für die Zelle produzieren“, so Guha. Ob dies wirklich der Fall ist, prüften die Forscher an den Gehirnen junger Mäuse, die schon im Mutterleib der Droge Kokain ausgesetzt waren.

Neuronen verdauen sich selbst

Und tatsächlich: In den Gehirnen der jungen Mäuse setzte das Kokain eine Signalkaskade in Gang, durch die unter anderem Stickstoff-Monoxid (NO) vermehrt in den Neuronen freigesetzt wird. Dies wiederum beeinflusst den Botenstoff GAPDH und löst im Zellkern Veränderungen aus, die zu einer übersteigerten Autophagie führen, wie die Forscher berichten. Als Folge verdaut die Zelle sich gewissermaßen selbst. Der Zellkern schrumpft, dann auch die Zelle als Ganzes und schließlich geht die Nervenzelle zugrunde.

„Unsere Studie demonstriert, dass die Zelltoxizität des Kokains damit zusammenhängt, dass sie über diese Signalkaskade die Autophagie antreibt und so den Zelltod hervorruft“, berichten Guha und seine Kollegen. Wie Zellkulturversuche zeigten, geschieht dies bereits bei einer Kokain-Konzentrationen von 0,1 Mikromol – und damit in dem Bereich, wie er schon bei niedrigen Dosen des Kokainkonsums schnell erreicht werden.

Gegenmittel schützt Gehirn

Aber es gibt auch eine gute Nachricht: „Unsere neuen Erkenntnisse könnte auch therapeutische Relevanz haben“, berichten die Forscher. Denn Hemmstoffe des jetzt identifizierten Signalwegs könnten die zerstörerische Wirkung der Droge auf das Gehirn verhindern oder zumindest verringern. „Eine solche Behandlung könnte beispielsweise Kinder kokainabhängiger Mütter schützen“, so Guha und seine Kollegen. Denn wenn diese im Mutterleib bereits mit der Droge in Kontakt kamen, werden sie oft schon mit Defiziten in der Hirnentwicklung geboren.

Tatsächlich haben die Wissenschaftler in ergänzenden Versuchen bereits einen Wirkstoff identifiziert, der die Giftwirkung des Kokains hemmen kann: Das Mittel mit der Arbeitsbezeichnung CGP3466B schützte das Gehirn von Mäusen gegen den Zelltod durch Kokain. Der große Vorteil: Dieser Wirkstoff wurde in klinischen Studien bereits auf seine Wirksamkeit gegen Parkinson und ALS getestet. Gegen diese Krankheiten erwies er sich zwar als uneffektiv, dafür belegten die Studien aber, dass der Stoff dem Menschen nicht schadet.

„Dieses Mittel oder eng verwandte Wirkstoffe könnten daher die Behandlung des Kokainmissbrauchs verbessern“, sagen Guha und seine Kollegen. Sie arbeiten bereits daran, Abkömmlinge von CGP3466B zu erzeugen und zu testen. Bis aber eine marktreife Therapie aus diesem Ansatz wird, könnte es noch Jahre dauern, wie die Forscher betonen. Denn wie wirksam dieser Stoff beim Menschen gegen die Kokainschäden ist, muss erst noch untersucht werden. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016; doi: 10.1073/pnas.1524860113)

(PNAS/ Johns Hopkins Medicine, 20.01.2016 – NPO)

20. Januar 2016