Enorme Mengen Schwefel-Aerosole in der Atmosphäre ließen das Klima um bis zu zwei Grad kälter werden. © USGS/ Alaska Department of Fish and Game

Fataler Doppelausbruch

Ob diese beiden Ausbrüche aber wirklich ausreichten, um die Krisen, Missernten und Seuchenausbrüche zu erklären, haben nun Matthew Toohey vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und seine Kollegen anhand eines Klima-Aerosol-Modells der Erde überprüft. Dieses erlaubte es ihnen, die von den Vulkanen ausgestoßene Aerosolwolke zu rekonstruieren und ihre Wirkung abzuschätzen.

Das Ergebnis: Der vulkanische Doppelausbruch von 536/540 war stärker als jedes andere dokumentierte Ereignis der vergangenen eineinhalb Jahrtausende, selbst die Tambora-Eruption hatte schwächere Nachwirkungen. „Schon einer der Ausbrüche hätte zu einer deutlichen Abkühlung der Erdoberfläche geführt. Beide so kurz hintereinander haben wahrscheinlich das kühlste Jahrzehnt der vergangenen 2.000 Jahre verursacht“, sagt Toohey.

Folgen besonders für Nordeuropa

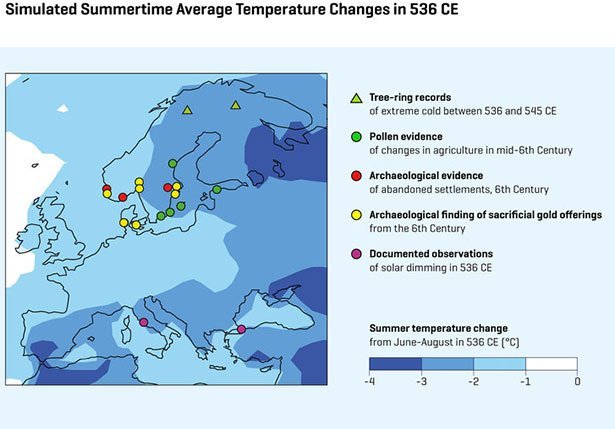

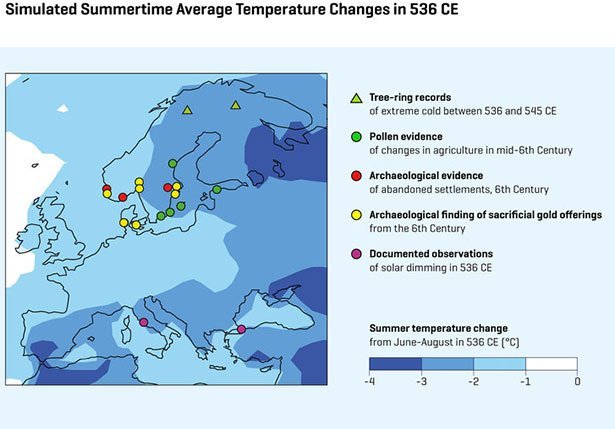

Die beiden Eruptionen entließen so viele Aerosole in die Atmosphäre, dass die Sonneneinstrahlung über der Nordhalbkugel für mehrere Jahre reduziert war. Die „geheimnisvolle Wolke“ der zeitgenössischen Chronisten dimmte das Licht schon nach der ersten Eruption im Jahr 536 um mehr als zehn Prozent – und das bis zu 18 Monate lang. Als Folge sank die Durchschnittstemperatur um bis zu zwei Grad Celsius.

Simulierte Sommerdurchschnittstemperaturen im Jahr 536 n. Chr. als Folge der Aerosol-Wolke © GEOMAR

Nordeuropa und insbesondere Skandinavien waren damals wahrscheinlich die Regionen, die am meisten unter der Abkühlung nach den beiden Eruptionen gelitten haben. Aus historischen Aufzeichnungen geht hervor, dass sich Missernten und Hunger sowohl im Mittelmeerraum als auch in Irland und sogar China häuften. In Skandinavien führte der Klimaeinbruch zu schweren gesellschaftlichen Krisen: Siedlungen wurden aufgegeben, Felder lagen brach und die Menschen versuchten, durch Opfer von Tieren und Goldschmuck die Götter zu besänftigen.

„Jede der Eruptionen von 536/540 hat menschliche Gesellschaften wohl beeinflusst. – und das gleich zweimal kurz hintereinander“, sagt Koautorin Kirstin Krüger von der Universität Oslo.

Wo lagen die Vulkane?

Rätselhaft bleibt bisher allerdings noch, welche Vulkane damals konkret ausgebrochen sind. Beim Ausbruch von 540 sprechen die Daten aus der Simulation dafür, dass der Vulkan etwa im Bereich des 15. nördlichen Breitengrad gelegen haben könnte – möglicherweise in Mittelamerika. Die Eruption von 536 dagegen könnte sich in den hohen nördlichen Breiten ereignet haben. „Es werden verschiedene Kandidaten diskutiert, unter anderem in Indonesien, Nord- und Mittelamerika“, sagt Toohey. „Aber das müssen zukünftige Untersuchungen zeigen.“

Nach Ansicht der Forscher spricht einiges dafür, dass die gesellschaftlichen Veränderungen, die den Beginn des Mittelalters einleiteten, zwar auf eine komplexe Kombination von Ursachen zurückgehen, dass aber die beiden Vulkanausbrüche ebenfalls eine wichtige Rolle spielten. „Denn unsere Ergebnisse stützen die Theorie eines direkten Einflusses der Eruptionen von 536 und 540 auf landwirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen vor allem in Nordeuropa und Skandinavien“, so die Forscher. (Climatic Change, 2016; doi: 10.1007/s10584-016-1648-7)

(GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, 20.04.2016 – NPO)

20. April 2016